Joan Mari Torrealdai es muy conocido en el mundo de

la cultura vasca. Este periodista y sociólogo es autor de numerosos

libros. La lista de artículos que ha publicado es igualmente larga.

No le falta mérito a Joan Mari. Por eso mismo han bautizado con su

nombre la casa de cultura de su pueblo natal. El año pasado recibió

el Premio Ciudad de Irún con el ensayo "La censura de Franco

y el tema vasco". Este año editará tres libros más:

"Zentsura frankista eta euskal literatura", "Pequeña

historia del libro vasco" y el VI tomo de la colección "XX.

Mendeko euskal liburuen katalogoa". Al igual que hiciera en sus trabajos

anteriores, ha ahondado en la historia social del euskara. El director de

la revista Jakin, nacido en Forúa, siente la necesidad de investigar

sobre ese tema. Torrealdai está enamorado de la cultura vasca. ¿Su

sueño?: que sus libros sean una herramienta de trabajo para las generaciones

futuras. Joan Mari Torrealdai es muy conocido en el mundo de

la cultura vasca. Este periodista y sociólogo es autor de numerosos

libros. La lista de artículos que ha publicado es igualmente larga.

No le falta mérito a Joan Mari. Por eso mismo han bautizado con su

nombre la casa de cultura de su pueblo natal. El año pasado recibió

el Premio Ciudad de Irún con el ensayo "La censura de Franco

y el tema vasco". Este año editará tres libros más:

"Zentsura frankista eta euskal literatura", "Pequeña

historia del libro vasco" y el VI tomo de la colección "XX.

Mendeko euskal liburuen katalogoa". Al igual que hiciera en sus trabajos

anteriores, ha ahondado en la historia social del euskara. El director de

la revista Jakin, nacido en Forúa, siente la necesidad de investigar

sobre ese tema. Torrealdai está enamorado de la cultura vasca. ¿Su

sueño?: que sus libros sean una herramienta de trabajo para las generaciones

futuras.

-¿Quién es Joan Mari Torrealdai?

Nací en el pueblo vizcaíno de Forúa. Tengo 56 años.

He ejercido de periodista, pero me considero sociólogo. Otros se

dedican al mundo de la ficción. Yo suelo ahondar en el estudio de

la realidad. Tras nacer en Forúa, pasé por Aránzazu.

Luego anduve por Europa durante unos años. Hoy en día vivo

en Usúrbil. Estoy casado y tengo dos hijos.

- Jakin

nació en 1956, por iniciativa de los franciscanos. ¿Cuál

era su finalidad?

Tuve conocimiento de Jakin siendo estudiante. Jakin nació

unos años anten. Empecé en Jakin con el equipo que

había; es decir, con Joxe Azurmendi y Joseba Intxausti. Jakin

ha querido desde el principio casar la cultura y el euskara. Ahora eso no

resulta sorprendente, pero en aquella época sí que lo era.

Porque

en aquel tiempo el euskara se empleaba para hablar sobre el euskara y para

hacer poesía. En cualquier caso, los temas culturales, la ciencia,

la filosofía, la teología, no se practicaban en euskara, eso

no era normal. Nuestra inquietud siempre ha sido la de fusionar el euskara

y la cultura, unirlos. Jakin fue pionero en ese empeño.. Porque

en aquel tiempo el euskara se empleaba para hablar sobre el euskara y para

hacer poesía. En cualquier caso, los temas culturales, la ciencia,

la filosofía, la teología, no se practicaban en euskara, eso

no era normal. Nuestra inquietud siempre ha sido la de fusionar el euskara

y la cultura, unirlos. Jakin fue pionero en ese empeño..

- En vuestro trayecto visteis la necesidad

de crear el euskara unificado.

En un principio, Jakin era una revista de estudiantes. No tenía

una dirección precisa ni un equipo permanente. Trataba temas de enseñanza,

principalmente religiosos. En aquella época no había una universidad

vasca. Las universidades vascas de entonces eran los seminarios. A pesar

de que Jakin nació en Aránzazu, no se elaboraba tan

sólo para los estudiantes de allí, sino también para

los otros seminarios. Siempre ha tenido esa vocación de hacer el

trabajo de forma conjunta. Entonces, de repente, apareció el problema

del euskara unificado. Por una parte, el euskara no estaba ligado a un único

territorio, sino a todos. Por otra, se precisaba cierto nivel lingüístico.

De ahí la necesidad del euskara unificado; pero no sólo eso,

porque lo del euskara unificado no se limita a unificar el euskara, también

se trata de obtener un buen nivel lingüístico. Con tal motivo,

en 1964 se celebró en Bayona la junta de los escritores de Jakin.

La revista redactó y publicó las normas de la unificación.

-En 1967 asumió la dirección

de Jakin. Fue una época

de grandes cambios en la revista. Decidieron alejarse del modelo de España.

Además, en lo referente a los periodistas, estimaron necesaria la

profesionalidad. ¿Qué le indujo a ese cambio de línea?

Cuando asumí la dirección

de la revista, me encontraba fuera de Aránzazu. Desde entonces la

revista la realiza un equipo permanente. El primer equipo lo formaban Carlos

Santamaria, Rikardo Arregi, Andoni Lekuona, Piarres Xarriton, Ibon Sarasola,

etc. En 1967 el País Vasco estaba muy animado. El año siguiente

tuvo lugar la revolución de mayo del 68. La lucha estaba en su cumbre:

ideológica, social, política. Nosotros teníamos una

revista, pero no sabíamos qué hacer con ella. Entonces, bajo

la batuta de Karlos Santamaria y Rikardo Arregi, tomamos el modelo de la

revista francesa Esprit. Con todos esos cambios, pasó de ser una

revista de los estudiantes de seminario a ser una revista normalizada, para

el público general. La revista siempre ha estado fuertemente ligada

a su entorno. Cuando estaba en Aránzazu trataba temas religiosos.

En esa segunda fase, reuníamos cuestiones culturales y políticas,

ideológicas; es decir, temas que el clima requería. Al poco

llegó la prohibición del franquismo. Como consecuencia, fundamos

la editorial. La finalidad era editar las secciones y los monográficos

de la revista en soporte de libro. Unos años más tarde, comenzamos

con los diccionarios técnicos. Ésa fue la semilla de UZEI.

-¿Cómo

es el Jakin actual? -¿Cómo

es el Jakin actual?

Tenemos un equipo pequeño;

estamos Joxe Azurmendi, Joseba Intxausti, Koldo Agirrebazaltegi y yo. Además,

tenemos varios colaboradores. La revista tiene una periodicidad bimensual.

Todo lo planificamos con antelación. La tirada es de 3.100 ejemplares.

Tenemos alrededor de 2.700 suscriptores. El resto se vende en las tiendas.

En lo concerniente al formato, hay varias posibilidades: monográficos,

números centrados en los que se incluyen varios artículos

en torno a un tema, y, por último, número sueltos. En éstos

últimos suelen ir artículos que no tienen conexión

entre sí. Además, hay otras secciones: gaiak, liburuak

o el llamado egunen gurpila. En cuanto a la temática,

seguimos la vertiente de la cultura, la sociología, la política,

la ideología... Es una revista "generalista". No nos limita

el tema, sino la forma en que tratamos los temas.

-Jakin

ha conocido durante su vida algunos obstáculos y prohibiciones. ¿Qué

motivos había tras esas interdicciones?

Eso ocurrió en el franquismo. Políticamente era una época

difícil. Nosotros intentábamos manifestar lo que veíamos,

y al principio nos dejaron, durante dos años. Claro que luego nos

denegaron el derecho a publicar la revista. ¿Por qué? Porque

nuestra trayectoria era vascófila, socialista o contraria al régimen.

Para explicar nuestro ejemplo, se puede valer de una frase hallada en mis

investigaciones: "Darles cuerda para que ellos mismos se ahorquen".

-Además de periodista, también

es investigador. Casi siempre se ha ocupado de la historia social del euskara.

¿De dónde surge esa necesidad?

Nuestra generación no ha recibido el euskara de la escuela. En nuestra

época el euskara estaba vedado. No sólo eso, sino que incluso

en lo referido a los temas, la prohibición era muy grande. Yo empecé

a conocer la cultura e historia vascas poco a poco. Me di cuenta de que

apenas sabía nada sobre ellas. Así que empecé a trabajar.

Ésa ha sido mi tarea: pregonar la realidad que tenemos, la historia

que tenemos. Para eso he tenido que estudiar. Sin embargo, yo no soy un

analista común puro. Yo investigo para luego dar a conocer; es decir,

soy divulgador.

-En ese aspecto, se ha adentrado en

temas que no se han tratado, como por ejemplo en la censura del franquismo.

¿Cómo era la censura de los tiempos de Franco?

En la época franquista había una censura inmensa. Antes de

su publicación, el libro solía estar bajo control. En el 66,

con la ley de Fraga, la figura de esa censura previa desapareció,

pero seguía habiendo ese control previo, aunque no se le llamara

censura. Con la nueva ley había dos opciones: o realizar una consulta

voluntaria antes de su publicación, o el llamado "depósito

previo". Mediante este último, el libro se revisaba una vez

publicado. Los libros se enviaban a Madrid o a sus delegaciones, donde,

evidentemente, solía haber gente de aquí, como por ejemplo

el ex-militar Salsamendi.

-¿Qué le ha impulsado a investigar la

censura? -¿Qué le ha impulsado a investigar la

censura?

He tenido varias motivaciones a la hora de investigar la censura; una, la

de haberla padecido. Por otra parte, la censura no permite desarrollar el

pensamiento; prohibe la discusión. Me empujó todo eso. Analicé

el archivo de Alcalá para realizar mis trabajos. La censura ha tenido

unas consecuencias enormes en la cultura vasca.

-¿De qué consecuencias

se trata?

La censura ha limitado muchísimo

la producción vasca. Es muy difícil medir esa limitación.

Esas consecuencias no se cuantifican, porque es imposible. Una de las graves

consecuencias de la censura es la autocensura. Ha habido muchísima

autocensura. Todos nosotros la hemos conocido. Así, a la hora de

escribir, el escritor tenía que tener presente que éso que

iba a escribir tenía que ser admitido por otra persona, y que, en

función de lo escrito, podía ser sancionado. Por eso, en el

momento de escribir, siempre teníamos un censurador ante nosotros.

La autocensura limita muchísimo al escritor. Entonces, en la época

franquista la discusión política, ideológica y cultural

quedaron eliminadas, porque no se podía hablar sobre ellas. Con lo

cual, la censura trajo consigo un gran empobrecimiento, un desierto cultural.

Eso se dio durante más de 40 años; no sólo en la producción

de libros, sino también en los medios de comunicación. Luego

hay que tener en cuenta que la cultura vasca tenía igualmente otras

trabas. Y es que, además del contenido, se censuró la misma

lengua.

-En una ocasión mencionó

que, tras el franquismo, se fomentó la desmemorización colectiva.

¿Qué quiso decir con eso?

En mi opinión, tras el

franquismo se fomentó una "desmemoria" programada. Yo mismo

lo he vivido al hacer el estudio sobre la censura. Cuando empecé

a investigar el tema, me di cuenta de que había un interés

en torno a ello. De todos modos, al llegar los socialistas al poder, no

les interesaba que se realizaran investigaciones sobre ese tema. Nos decían

que teníamos que mirar al futuro, que olvidáramos el pasado.

Por todo ello, nunca se han podido mencionar los temas oscuros. Ésa

sería la "desmemoria" colectiva. En ese aspecto, creo que

mis trabajos tienen mucha importancia, porque las nuevas generaciones disponen

de unos libros documentados, que no son ficción. Así que la

memoria se va a transmitir.

-¿Se censura en la actualidad?

En general, siempre se censura.

De todas formas, es muy difícil determinar la diferencia entre la

censura y la línea. Es decir, todo medio tiene su línea. El

profesional tiene que adaptar su trabajo a ella. ¿Llamar censura

a todo eso? Es muy difícil. Sin embargo, es evidente que sí

que hay una censura económica. Aun y todo, la censura que puede haber

ahora y la que habrá de aquí en adelante, son muy distintas

a la censura del franquismo. Entonces había un aparato, un aparato

administrativo destinado directamente a orientar el pensamiento. Hoy en

día no hay nada parecido.

-En

1985 presentó en EHU-Universidad del País Vasco la primera

tesina realizada en euskara, bajo el título de "ETB eta euskararen

arazoa" ("ETB y el problema del euskara"). ETB se fundó

como un medio para la normalización de la lengua. ¿Ha cumplido

su objetivo? -En

1985 presentó en EHU-Universidad del País Vasco la primera

tesina realizada en euskara, bajo el título de "ETB eta euskararen

arazoa" ("ETB y el problema del euskara"). ETB se fundó

como un medio para la normalización de la lengua. ¿Ha cumplido

su objetivo?

Creo que no; la evolución

de ETB ha ido por otros derroteros. Al fin y al cabo, al normalizar la televisión,

el castellano ha tenido mayor importancia. ETB2 tenía que ser impulsor

y complemento de ETB1. Por el contrario, la importancia ha recaído

sobre ETB2, y ETB1 ha quedado reducida a un pequeño sueño.

Ha sido consecuencia de las premuras políticas. Para cambiar todo

eso, la televisión debería alejarse de la política.

Lo cual no significa el tener que organizarse políticamente de otro

modo. Creo que se puede reorientar desde el tratamiento de los temas y de

la lengua. En lo que respecta a las producciones, se han hecho unos avances

importantes. De todas formas, creo que EITB ha perdido una apuesta. No ha

sido coordinador ni impulsor del teatro y cine vascos. No es, por tanto,

un importante punto de encuentro para unir la cultura vasca.

-En los inicios de ETB había

dos posturas: los partidarios del euskara y los del castellano. Esta última

denegaba una función pragmática al euskara; es decir, no le

reconocía capacidad para que fuera un instrumento de comunicación.

¿La experiencia no ha demostrado lo contrario?

Sí, está demostrado

que el euskara, tanto en la comunicación como en todos los otros

ámbitos, como por ejemplo, en la universidad, ha hecho su camino.

Entonces, el idioma sólo quedaba como un aspecto simbólico,

identificador; es decir, para la unión de la etnia. Así pues,

se identificaba el euskara con la reliquia. En todo caso, esa fase ya está

superada. Los problemas que hay ahora respecto al euskara son de otro nivel.

Ya no se le deniega la capacidad. Hoy en día estamos en una fase

de relación de la fuerza, o en las puertas o en el encauzamiento

de una gran apuesta.

- Su "Libro negro del euskara"

ha resultado exitoso. ¿Cuáles son los pormenores del libro?

La esencia del libro sería

la lista de lo que año tras año, desde la perspectiva legal,

se ha hecho y dicho contra el euskara. Esa información se proporciona

en pequeñas píldoras. Es un libro bien documentado, pero no

es una investigación, sino un ramo de flores. Se cuentan curiosidades;

por ejemplo un autor dice que el euskara es una lengua sólo para

mujeres, para confesarse, etcétera. A fin de cuentas, recoge las

opiniones respecto al euskara de los líderes y periodistas más

importantes, cronológicamente. Empezando de 1730, hasta hoy.

-Pónganos algún otro ejemplo...

Por poner un ejemplo, el libro

se abre con la frase: "y que no se les permita hablar en vascuence

sino en castellano y castigándoles como se merecen". En el sistema

educativo de hace un tiempo, para que los alumnos hablaran en castellano,

el profesor ponía un anillo a quien hablara en euskara, como castigo.

Así, hay miles de ejemplos. En 1766, el Conde de Aranda dio la orden

de no publicar libros en euskara. Debido a esa interdicción, Kardaberaz

no pudo editar el libro sobre la vida de San Ignacio de Loyola. De igual

modo se prohibieron montones de libros. Así que también eso

sería otro tipo de censura.

-Ha cultivado principalmente el ensayo.

Pero entre sus libros se hallan las biografías de dos personas muy

respetables de la cultura vasca: concretamente, Martin Ugalde y Rikardo

Arregi. ¿Cuáles han sido las aportaciones de estos dos hombres?

Rikardo Arregi fue amigo mío.

He realizado bastantes trabajos acerca de él. Rikardo fue una persona

muy importante por la fuerza que tenía en la cultura vasca. Era un

líder natural. Hizo muchas cosas; los libros de Jakin, la

alfabetización también la creó él. Al fin y

al cabo, fue el fundador de un movimiento; tenía una gran fuerza

personal. También intelectualmente era muy fuerte. Se nos murió

siendo muy joven, con 26 años. Martin Ugalde es más conocido,

tiene una vida más larga, ahora tiene 78 años. Su trayectoria

es muy exitosa. La suya es una trayectoria de posguerra clásica.

Escapó de la guerra y, al final, fue a Caracas a formar su familia.

Profesionalmente, allí anduvo en primera línea, bien como

escritor, bien como periodista. Recibió muy buenos premios. Ugalde

decidió un día volver al País Vasco, pero no a descansar,

sino a trabajar.

-Prosiguiendo

con su trabajo, ha catalogado los libros vascos del siglo XX. Hay distintos

períodos en la producción de libros del siglo XX. ¿Cuáles

son las principales características de cada uno de ellos? -Prosiguiendo

con su trabajo, ha catalogado los libros vascos del siglo XX. Hay distintos

períodos en la producción de libros del siglo XX. ¿Cuáles

son las principales características de cada uno de ellos?

Si nos detenemos en la producción,

veremos que hasta la guerra hubo una tendencia ascendente. Con la guerra,

la producción se detuvo por completo. Fuera, la diáspora produjo

más. Luego aquí, empezando de cero hasta la muerte de Franco

la producción ha subido. No obstante, hubo un vacío de 20

años. En la última fase, la propia cultura crea sus infraestructuras,

editoriales, etc. La producción de ahora no tiene nada que ver con

la de los otros periodos; es mucho más abundante. Para verlo con

datos, digamos que a principios de siglo sólo se publicaban libros

de bertsos, catecismos, etcétera; más o menos 100 libros.

Hasta los 60, 50 libros. En ese intervalo la diáspora escribió

bastante fuera de aquí. Los hombres de la literatura vasca tuvieron

que huir. Luego aquí todas las infraestructuras quedaron destruídas.

Ésa sería la evolución cuantitativa. Cualitativamente,

hasta la llegada de Franco y en cuanto al género, el teatro estaba

en pleno apogeo. Desde el punto de vista de la socialización, eso

significa que el euskara era popular y que la tradición oral era

muy importante. En tiempos de Franco imperaba la poesía. Hoy en día,

sin embargo, la narrativa.

-¿Cuál es la situación

actual del libro vasco?

El libro vasco goza de buena salud.

Al fin y al cabo, no es una producción curiosa ni especial. En escala,

en tamaño, tiene baremos similares a los de la producción

de Europa. En cuanto a infraestructuras, estamos sanos. De modo que puede

decirse que hay un afianzamiento. Por otro lado, también hay variedad.

En lo que respecta a la calidad, en general es buena. Hay también

libros regulares, pero igual que en otros países. De todos modos,

eso lo produce el propio sistema. La mecánica de la edición

capitalista de aquí es editar muchos títulos, aun cuando individualmente

no se vendan tanto. Aunque eso pasa en todos los idiomas. ¿Qué

ocurre? Que si se enfocan las cosas, si se dice que aquí hay muchos

libros de poca calidad, es cierto. Pero si enfocamos otro país, veremos

que también allí sucede algo parecido. Así que no podemos

aislar nuestra producción de la de otros países. De modo que

diría que esas acusaciones están muy interesadas. No son reflejo

de la verdad.

-En Jakin

ha analizado asimismo la producción de libros del País

Vasco continental. ¿Goza de un buen momento la cultura vasca de allí?

La situación es esperanzadora,

pero, al mismo tiempo, débil. Esa debilidad es consecuencia directa

de la situación socio-económica. La economía tiene

poca fuerza en lo referente a las empresas, etcétera. Por otro lado,

la población también es reducida, y sus referencias están

en París. Estando así las cosas, el esfuerzo que están

realizando los escritores y los del mundo cultural es plausible. Además,

de hace unos años hasta ahora han dado un salto muy grande, tanto

desde la toma de conciencia como en lo referido al trabajo.

-¿Y

cómo se encuentra el periodismo vasco? -¿Y

cómo se encuentra el periodismo vasco?

En ese campo se ha hecho un trabajo

impresionante. Se ha dado un salto del subsuelo hasta el cielo. En la década

de los 80 yo decía que teníamos que tomar el camino de la

profesionalización. En aquel tiempo existía esa necesidad,

porque se tenía que preparar el idioma. Nuestra lengua era otro discursivo.

No estaba hecha, no había gente preparada, no había titulados.

Ahora, sin embargo, tenemos unos medios de comunicación que trabajan

con toda normalidad. E igualmente tenemos un diario íntegramente

en euskara, Euskaldunon Egunkaria. Todo esto era impensable unos

años atrás. Hicimos una apuesta y la ganamos.

-Trabajó concienzudamente en

la creación de Euskaldunon

Egunkaria. ¿Con qué propósito se creó?

Nuestro reto era elaborar un diario

normalizado en euskara que llegara a todo el País Vasco. Tenía

que ser normalizado, que recogiera todas las secciones. También era

necesario que tuviera un tratamiento normal. Al final, el euskara debe tener

una presencia en todos los campos. Además, Euskaldunon Egunkaria

tenía que fijar un marco real, por decirlo de algún modo;

es decir, tenía que adelantar una definición del País

Vasco. Es un diario nacional, que llega a todos los puntos del País

Vasco y que trata todos los temas que tengan conexión con el País

Vasco. Eso es muy importante, porque, al fin y al cabo, todos nosotros hemos

tenido referencias en el exterior durante muchos años.

-¿Qué obstáculos

ha encontrado en su camino?

Ha habido grandes dificultades.

Porque se le ha hecho la guerra desde las instituciones. Han querido situarnos

en un lugar en que no estamos. Es decir, concebían Euskaldunon

Egunkaria como un proyecto de la izquierda nacionalista. Pero el tiempo

ha demostrado que el proyecto era de otro tipo. Euskaldunon Egunkaria

es el punto de conexión de todos los vascófilos, y quienes

estamos en él jamás hemos trabajado a favor de un solo proyecto

político. Lo que ocurre es que ese diario ha surgido de donde ha

surgido, es decir, de la fuerza social, de la iniciativa popular. Y eso

para algunos puede resultar sospechoso. De todos modos, antes de poner obstáculos,

las autoridades deberían hacer un profundo análisis. En cualquier

caso, la mayoría de los obstáculos ya están superados.

La situación se ha normalizado. Además, Euskaldunon Egunkaria

también está involucrado en otros proyectos de mayor envergadura;

así, por ejemplo, hará el parque cultural Martin Ugalde de

Andoain. Será una experiencia pionera, nueva, en la actividad cultural

vasca. Será un gran lugar de encuentro para los grupos culturales.

JOAN MARI TORREALDAI

(Forua, Bizkaia - 1942)

|

- Joan Mari Torrealdai Nabea nació

el 24 de noviembre de 1942 en el caserío Mosone del barrio

Urberuaga de Forúa. Cursó sus estudios primarios en la escuela

de Forúa. Luego partió a Aránzazu para estudiar el

bachiller. De 1960 a 1963 aprendió Filosofía en Olite

(Navarra). En 1967 finalizó la carrera sacerdotal en Aránzazu.

Tras impartir clases durante un año en la Escuela Profesional de

Zarauz, se fue a Francia a realizar estudios superiores. En el "Institut

Catholique" de Toulouse se licenció en Teología (1972).

Estando en Francia, obtuvo la Licenciatura en Ciencias Sociales en el "Institut

d'Etudes Sociales" de Paris (1975).

De regreso de París, fue director del quinquenal Anaitasuna.

Torrealdai ha sido profesor de Sociología en la Universidad de Deusto

y ha impartido clases de doctorado en la UPV. En la actualidad lo hace

en Mondragon Unibertsitatea. Desde que se fundara Euskaldunon Egunkaria,

es miembro del Consejo de Administración y director del Consejo

Editorial. A partir de 1977 y hasta ahora, dirige la revista Jakin.

Además, es miembro correspondiente de Euskaltzaindia-Real Academia

de la Lengua Vasca desde 1975.

- Bibliografía

Torrealdai ha escrito muchos libros, algunos de los cuales son los siguientes:

- Iraultzaz, Jakin, 1973

- El euskara y la cultura escrita,

Siadeko, 1976

- Euskal idazleak gaur, Jakin, 1977

- Euskal liburu eta aldizkariak, Euskaltzaindia, 1978

- Liburuak

eta batasuna, Euskaltzaindia, 1978

- Euskal

Idazleak eta Euskara Batua,

Euskaltzaindia, 1978

- Euskararen

zapalkuntza, Jakin, 1982

- Euskara

eta Euskal Telebista,

Elkar, 1984

- Bertsolariei

inkesta, Jakin, 1987

- Karlos Santamaria eta

euskal kultura,

Diputación Foral de Gipuzkoa, 1994

- XX. Mendeko euskal liburuen

katalogoa,

Diputación Foral de Gipuzkoa, 1993-1997

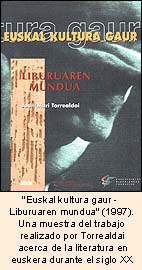

- Euskal

kultura gaur. Liburuaren mundua,

Jakin, 1997

- El

libro negro del euskara,

Ttarttalo, 1998

- Martin

Ugalde: Andoaindik Hondarrabira Caracasetik barrena, Jakin, 1998

- La

Censura de Franco y los escritores vascos del 98, Ttarttalo, 1998

- La

Censura de Franco y el tema vasco,

Fundación Kutxa, 1999

- Premios

- Premio Kirikiño

(1972), al mejor trabajo periodístico del año realizado

en euskara

- Premio Tontorra (1977),

concedido por la Sociedad Gerediaga, por el trabajo

realizado en la producción de libros y en el

periodismo

- Premio Euskadi de plata

(1977), por el libro Euskal Kultura Gaur

- Premio Euskadi de plata

(1978), por el libro El libro negro del Euskara

- Premio Ciudad de Irún (1998),

en la sección de ensayo, al libro La censura de Franco y el tema

vasco

|

Fotografías:

Ainhoa Irazu |