I. INTRODUCCIÓN

II. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA

III. TIPOLOGÍA

IV. LA COMERCIALIZACIÓN

V. LA ALFARERÍA EN LA ACTUALIDAD

VI. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN

En

Navarra ha existido una intensa actividad alfarera. Se trata de

una tradición heredada muchos siglos atrás, con

la aparición de las primeras cerámicas neolíticas

en nuestra región y que a medida que pasaba el tiempo se

ha ido perfeccionando con nuevas técnicas: torno, distintos

tipos de hornos, etc. Los primeros datos proceden de la Edad Media,

aunque se refieren más a fuentes documentales, que a restos

materiales recuperados.

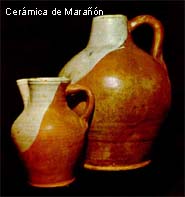

Entre

los ss. XVII y XX es cuando se tienen noticias concretas y se

pueden identificar abundantes talleres artesanales en los que

se fabricó cerámica, repartidos por toda Navarra:

Marañón Arguedas, Villava, Santesteban, Estella,

Tudela, Tafalla, Lumbier, Pamplona, etc. Entre

los ss. XVII y XX es cuando se tienen noticias concretas y se

pueden identificar abundantes talleres artesanales en los que

se fabricó cerámica, repartidos por toda Navarra:

Marañón Arguedas, Villava, Santesteban, Estella,

Tudela, Tafalla, Lumbier, Pamplona, etc.

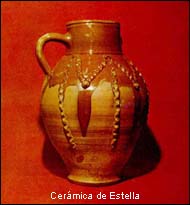

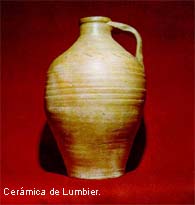

De todos los lugares mencionados,

los centros más productivos, a tenor del número

de orzeros que trabajaban en ellos, fueron Estella y Lumbier.

En la primera se identifican cinco alfares, correspondientes a

las alfarerías de Echeverría, Zalacáin, Ybiricu,

Torres y Estrada, con varias generaciones en el oficio. En el

segundo hubo hasta veinticuatro ollerías en el s. XIX,

para ir decayendo hasta unos doce o catorce en nuestro siglo.

Los últimos alfareros fueron Justo de Goyeneche, Gabriel

Napal, los hermanos Rebolé, Hilario Pérez y otros

cuyos nombres se desconocen.

Otros centros menos significativos

fueron Tafalla donde trabajaron dos familias, los Ciordia (Félix

y Leandro) y los González (Jesús, Pedro y su hijo

Marino) y Marañón, donde se conoce el nombre del

alfarero Antonio Corres. (VOLVER)

II. PROCESO

DE ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA

El modo de elaborar las vasijas

utilizadas en los alfares navarros, en los siglos XIX y XX, era

puramente artesanal. Este proceso se puede resumir en varios puntos:

elección de la materia prima, la extracción de la

tierra y su transporte, la forma de obtener el barro, el torneado,

el secado y decoración de las piezas, la cubrición

con el vedrío y el horneado.

1.

Elección de la materia prima.

Las tierras elegidas procedían de yacimientos locales,

aunque en ocasiones se traían de fuera de las localidades.

En Estella los lugares más apropiados eran Ordoiz (tierra

de color rojizo intenso), Capuchinos (tonalidad blanca) y el Robledal

de Ayegui (tono rojo vivo fuerte). La primera, mezclada con la

segunda, servía para fabricar tiestos y cántaros

de agua únicamente, mientras que la segunda, unida a la

tercera, se usaba para elaborar cuchareros, jarras, aguabenditeras,

etc.

En la ciudad de Tudela uno de los

sedimentos arcillosos mejores era Monte Canraso. En Lumbier eran

especialmente apreciadas las arcillas rojas de Lardin y un desgrasante

terroso, blanquecino, llamado tierra de buro, extraído

de El Puente de la Arena.

2. La extracción

de la tierra. El método para extraer la tierra era

excavar

pozos y zanjas a cielo abierto

con distinto instrumental (picos, palas, azadas, layas y

medias lunas y en ocasiones arados). La explotación era

continua, durante todo el año , como en Estella y Lumbier,

o únicamente en invierno, como en Tafalla. excavar

pozos y zanjas a cielo abierto

con distinto instrumental (picos, palas, azadas, layas y

medias lunas y en ocasiones arados). La explotación era

continua, durante todo el año , como en Estella y Lumbier,

o únicamente en invierno, como en Tafalla.

La tierra extraída se dejaba

en el mismo lugar a la intemperie para que el viento, la lluvia,

etc. la disgregasen y purificasen, o se llevaba a los alfares

con carros y no se trabajaba con ella hasta bastante tiempo después.

1. La

forma de obtener el barro.

Se podía conseguir de dos formas distintas:

a) La

molienda. Este método

consistía en aplastar la tierra con un rodillo de piedra

llamado molón, el cual iba encajado en una estructura

de madera o metálica que arrastraba una caballería.

Tras el molón se ponía un rastrillo que levantaba

la tierra y así hacía más efectiva la siguiente

pasada con el rodillo.

La tierra, una vez molida, se pasaba por un cedazo metálico

para eliminar las impurezas o eliminar los pedazos de tierra

que no se habían molido. El último paso era mezclar

la tierra con agua mediante palas de madera y así obtener

el barro.

b) El colado.

Este sistema, que empezó a utilizarse poco antes de mediados

de este siglo, fue sustituyendo poco a poco a la molienda, ya

que era más barato y menos trabajoso.

Se trataba de dos pozas situadas a diferente altura y unidas

entre sí, que se ubicaban cerca de un cauce de agua.

En la primera, o batidora, se mezclaba la tierra con agua hasta

conseguir una masa homogénea. A través de un cedazo

metálico que la limpiaba de impurezas la tierra pasaba

a la segunda poza, llamada decantadora. Esta tenía forma

rectangular, abundantes perforaciones en la pared lateral y

el suelo cubierto de ceniza para evitar que el barro se pegase.

Entre 30 y 60 días eran necesarios, según la temperatura

ambiental, el espesor de la masa, etc. para la deposición

del barro.

2. El torneado. Antes de

iniciar el torneado el barro debía desecarse. Para ello,

se extraían pequeñas cantidades ("pellas")

que se estampaban contra la superficie de una pared rugosa de

yeso para lograr una desecación parcial, proceso que

se realizaba varias veces. Después era pisado sobre un

suelo de cemento y amasado y golpeado contra un tablón

llamado sobador, para eliminar las burbujas de aire y darle

la finura y el grado de plasticidad adecuado.

El torno estaba formado

por dos ruedas de madera fijas a un eje de hierro que giraban

al ser impulsada la más grande, situada en la parte inferior,

con el pie. En la superior, llamada cabeceta, se coloca la pella

para ser modelada. Se fijaba una velocidad adecuada, más

bien rápida, se humedecían las manos y se comenzaba

a tornear para dar forma a la vasija, que según el tipo

que fuera, como cántaros de agua, por ejemplo, había

que modelarlos dos veces.

Algunos de los instrumentos

que utilizaba el alfarero eran la tiradera (media luna de madera)

para alisar, estirar o dar forma a la masa o la bayeta (pedazo

de badana o cuero) que servía para alisar los cuellos

y afinar los bordes de los recipientes.

Las vasijas pequeñas

se separaban del plato del torno mediante un hilo resistente

unido a un palo de madera, y si eran grandes por un alambre

que tenía dos palitos de madera en los extremos.

3. El secado y decoración

de las piezas. El secado se realizaba de forma diferente

según los lugares de los que se trate, pero la finalidad

del mismo era evitar el agritamiento y la posterior deformación

o rotura de los recipientes cerámicos.

En Estella se procedía

a dejar el material en la puerta del taller o en huertas, que

tenían el suelo de piedra o cemento, para evitar que

el barro se pegara. Se ponían a la sombra unas 24 horas

hasta que tomaban cuerpo (se secaban parcialmente), momento

en el que se les colocaban las asas o se les aplicaba la decoración.

Posteriormente

se dejaban al sol hasta su total desecación (uno o dos

días en verano y tres o cuatro en invierno). Posteriormente

se dejaban al sol hasta su total desecación (uno o dos

días en verano y tres o cuatro en invierno).

En Tudela y Lumbier, en cambio,

las piezas se llevaban a secaderos situados en el taller alfarero,

formados por cobertizos abiertos, muy amplios y bien aireados.

Los recipientes se colocaban en estanterías y permanecían

allí dos o tres días hasta su secado total.

4. La cubrición con el

vedrío. Es necesario el vedrío para evitar

el mal sabor y el olor de las materias orgánicas introducidas

por los poros de las vasijas. Durante el s. XIX el mineral,

en forma de piedra, había que majarlo, primero, en un

mortero que podía ser de distintos materiales, mediante

una maza de hierro. Después, se molía en un molino

compuesto de dos piedras, la superior móvil y la inferior

fija. El movimiento lo producía el alfarero por medio

de un palo, sujeto al techo, que se introducía en un

agujero de la piedra superior.

En el s. XX, el mineral venía

molido de diferentes fábricas situadas por la geografía

española, facilitando así el trabajo del alfarero.

Este se mezclaba con agua hasta que se formaba un caldo recio.

Después se aplicaba sobre las vasijas mediante un cazo

o por inmersión, una vez que aquellas eran frotadas con

una esponja húmeda.

En Estella, los colores resultantes

del vidriado se conseguían uniendo a la mezcla propia

del vedrío distintas tierras o arenas, o añadiendo

óxidos metálicos. Por ejemplo, el vidriado rojo

se obtenía con mineral de sulfuro de plomo o alcóhol

de hoja y tierra roja.

El engobe se utilizó

principalmente después de la Guerra Civil para sustituir

al estaño (vidriado blanco), ya que éste era muy

caro y difícil de conseguir. Se trataba de una tierra

blanca, que procedía de Bilbao o Logroño. Después

de

diluirla en agua, se aplicaba sobre las cerámicas y posteriormente

se le añadía galena. Tras la cocción el

tono final era amarillento. de

diluirla en agua, se aplicaba sobre las cerámicas y posteriormente

se le añadía galena. Tras la cocción el

tono final era amarillento.

5. El horneado. Este era

el momento más importante dentro del proceso de elaboración

de la cerámica, ya que estaba en juego el trabajo de

muchas horas. Por eso, los orzeros ejecutaban una serie de ritos

durante el tiempo de cocción. D. Martín Echeverría,

de Estella, buscaba protección antes de cargar el horno;

para ello hacía una cruz en cada una de las cuatro paredes

con un pedazo de vasija y, santiguándose a continuación

con el cascote, lo depositaba en un rincón. Al encender

el fuego con la horquilla usada para empujar el combustible,

trazaba una cruz en el aire sobre la boca de la cámara

de combustión. Al terminar la cocción solía

decir "alabado sea Dios".

Dentro de Navarra, sólo en Tafalla, los recipientes cerámicos

recibían una preparación previa al horneado, consistente

en un lavado a mano con aguas ricas en sedimentos, para quedar

brillantes y alisadas.

Los hornos empleados en los alfares navarros eran grandes, de

tipo árabe, verticales y de planta cuadrada (Estella,

Tudela y Lumbier) o circular (Tafalla). Constaban de una parte

inferior u hogar, que quedaba a un nivel inferior del suelo

y donde se quemaba el combustible, y una parte superior o laboratorio,

donde se introducían las vasijas a cocer. Entre ambas

zonas se encontraba la solera, cuyas aberturas permitían

el paso del calor del hogar al laboratorio.

Las gruesas paredes de los

hornos se componían de ladrillos sin cocer o adobes,

que se forraban al interior de adobe (Tudela) o de una capa

de arcilla refractaria (Estella/Tafalla) respectivamente. En

ambos casos se colocaban apretados unos contra otros para evitar

agrietamientos y en Estella, además, se aparejaban cruzándolos

en las capas alternas.

El

material de combustión se componía de arbustos

que ardían facílmente: boj seco (Lumbier), leña

de olivo (Tudela), una mezcla de ambos (Estella), o aliagas,

sarmientos, residuos de poda de especies arbóreas y arbusivas,

tomillos, cardos, coscojas, etc. (Tafalla). El

material de combustión se componía de arbustos

que ardían facílmente: boj seco (Lumbier), leña

de olivo (Tudela), una mezcla de ambos (Estella), o aliagas,

sarmientos, residuos de poda de especies arbóreas y arbusivas,

tomillos, cardos, coscojas, etc. (Tafalla).

El laboratorio o cámara

de cocción generalmente terminaba en una bóveda

con un orificio central para el tiro, salvo en Estella que era

plano.

La solera se apoyaba sobre

una bóveda acampanada (Lumbier), y el número de

conductos oscilaba entre los 12 de Estella y los 24 de Lumbier.

Solía ser frecuente colocar piedras calizas o tejas inclinadas

sobre los agujeros de la solera para evitar la acción

directa del fuego sobre las vasijas. La superficie quedaba desnivelada,

por lo que se añadían cascotes para igualar la

zona.

El llenado del horno, que

duraba entre uno y tres días, y en algunos casos la descarga,

se realizaba a través de una puerta lateral que tenía

el laboratorio, desde arriba (en Estella), colocando tablones

apoyados en agujeros horadados en las paredes del laboratorio,

o desde el orificio, de un metro de diámetro, ubicado

en la parte superior de la bóveda (en Lumbier). A veces,

se sobrepasaba la capacidad del horno, por lo que se cerraba

por arriba con cascotes rebozados en barro, que permitían

la subida del fuego por el centro y que se mantuviera el calor

constante.

Para realizar la cocción

primero era necesario templar el horno, proceso que comenzaba

en el momento del llenado de la carga, introduciendo el combustible

en el hogar. Poco a poco, se iba aumentando la potencia del

fuego hasta conseguir mantenerlo de forma continua. La cocción

propiamente dicha, cuya temperatura no sobrepasaba los 900º

, duraba entre diez / doce horas en verano y trece / quince

en invierno.

El enfriamiento del horno duraba

día y medio. Para evitar la entrada de aire y que se

resquebrajaran las vasijas se colocaban planchas metálicas.

(VOLVER)

III. TIPOLOGÍA

Las vasijas que se elaboron en las

alfarerías navarras tenían una finalidad puramente

doméstica. Se utilizaban para la cocción y conservación

de alimentos, almacenaje de diferentes líquidos, vajilla

de mesa, saneamiento personal, etc.

En Pamplona funcionó una fábrica

de loza común estannífera fundada en el s. XVIII,

aunque trabajó a pleno rendimiento en el s. XIX con el

nombre de " Nueva Talavera". Se destacó por la

rica decoración polícroma de motivos geométricos

y vegetales (hojas y flores estilizadas) que aplicó a jarras,

tinteros, fuentes, bandejas, etc.

Los

alfares de Lumbier elaboraron huchas, cántaros, puchero,

tinajas, soperas, lebrillos, macetas, botijos, jarros, orzas,

lebrillos, etc., tanto vidriados, como sin vidriar. Los

alfares de Lumbier elaboraron huchas, cántaros, puchero,

tinajas, soperas, lebrillos, macetas, botijos, jarros, orzas,

lebrillos, etc., tanto vidriados, como sin vidriar.

Los talleres tudelanos confeccionaron

especialmente cántaros y jarras carentes de vedrío

aunque, en ocasiones, los cubrían sólo hasta la

mitad de la pared externa.

En Estella, los recipientes más

usuales eran medidas de capacidad para el vino o el aceite (cuartillo,

litro, medio decálitro, decálitro, pinta, media

pinta y docena), cántaros de agua decorados con manganesa,

jarras pequeñas de vino o cerveza, tarros de dulce, jícaras

de chocolate, caloríferos, ollas para conservar alimentos

o líquidos, tiestos, jarras con pico vertedor, barreños

para hacer longaniza o morcilla, comederos de gallinas, heladera,

protector de chimeneas, paragüeros, ensaladera, herradas,

azucareros, aguabenditeras, cajas de galletas, vinateros, y especialmente

los cuchareros.

También en Estella se han

conservado los moldes que se realizaron en el taller de Ybiricu.

Eran de arcilla y yeso, siempre sin vidriar, y servían

para adornar las vasijas más delicadas: aguabenditeras,

determinadas jarras, floreros, etc. El orzero cogía barro

y lo introducía en el molde para que adquieriera la figura

en él representada. Tras un tiempo de espera, se sacaba

y colocaba en la vasija que iba a decorar, antes de que se secase

del todo. Los temas que representan son variados: cabeza de faraón,

escudo de Estella, flores, conchas, águila bicéfala,

figuras danzantes, etc. (VOLVER)

IV. LA COMERCIALIZACIÓN

De la venta de los productos ejecutados

en los alfares se encargaban los mismos alfareros. Acudían

con sus puestos a los días de mercado de las diferentes

localidades. Hasta los años 30, el medio de transporte

eran carros tirados por caballerías, y posteriormente ya

en vehículos. Los mercados que abarcaban eran variados,

ya que en Estella solían ir a pueblos próximos,

mientras que en Lumbier viajaban hasta Aragón y Guipúzcoa,

sin olvidar los mejores lugares, que eran Pamplona y Sangüesa.

(VOLVER)

V. LA ALFARERÍA

EN LA ACTUALIDAD

La alfarería tradicional sucumbió

a mediados de siglo incapaz de contener los avances de nuevos

materiales, como el acero, el aluminio o el plástico, fabricados

en serie y que abarataban su costo.

Tras

unos años de crisis, este oficio ha vuelto a resurgir de

la mano de una serie de jóvenes artistas, que intentan

mantener la tradición, pero adaptándose a las novedades

que la técnica brinda, que van desde la compra de las tierras

a la utilización de hornos eléctricos que superan

los 1000º. En este marco se inscriben también las clases

prácticas sobre cerámica que se imparten desde las

Instituciones Oficiales y Escuelas, en un intento de mantener

la tradición alfarera tan arraigada en nuestra región. Tras

unos años de crisis, este oficio ha vuelto a resurgir de

la mano de una serie de jóvenes artistas, que intentan

mantener la tradición, pero adaptándose a las novedades

que la técnica brinda, que van desde la compra de las tierras

a la utilización de hornos eléctricos que superan

los 1000º. En este marco se inscriben también las clases

prácticas sobre cerámica que se imparten desde las

Instituciones Oficiales y Escuelas, en un intento de mantener

la tradición alfarera tan arraigada en nuestra región.

Las piezas elaboradas por estos ceramistas

son variadas, y su uso es más restringido que antaño.

En muchos casos su funcionalidad es decorativa, pero en otros

son productos que pueden utilizarse cotidianamente: vajillas completas,

huchas, jarras, teteras, tiestos, floreros, tazas, etc. En cualquier

caso, deben acomodarse a las exigencias del mercado que surten

y hacer recipientes que tengan una salida segura, ya que en estos

tiempos, priman los altos rendimientos al menor costo posible.

(VOLVER)

|

VI. BIBLIOGRAFIA

- GALDOS LOPEZ DE LAÑO,

J. (1995): Alfarería alavesa. Tradición

y recuperación. Vitoria.

- GARCIA GARCIA, Mª L. (1984):

Alfareros estelleses en los siglos XIX y XX. P.V. nº

44, pp. 139- 170. Pamplona.

- IBABE, E. (1973): Cerámica

popular vasca. Bilbao.

- SILVAN, L. (1973): Cerámica

navarra. San Sebastián.

- ZUBIAUR, F.J. (1980):

Ciclo de seis ceramistas navarros. Exposición organizada

por la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra.

Burlada.

- ZUBIAUR, F.J. Y BEUNZA,

A. (1983): Exposición de Alfarería popular

navarra.

Organizada por

la Casa de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra. Sangüesa.

(VOLVER)

|

Mª Luisa García

García |