|

La

Tórtola cada vez escasea más en la Península

Ibérica, pero sin embargo, en Marruecos sus efectivos aumentaron.

¿Significa esto, como interpretan algunos, que esta viajera ha

modificado su comportamiento y prefiere quedarse allí?

o, por el contrario, ¿se trata de un cambio real en el status

de las distintas poblaciones reproductoras motivado por diferentes

condiciones de cría?

El autor,

estudioso de la especie, pone en evidencia la importancia de la

filopatria o fidelidad en el regreso a las áreas tradicionales

de cría de esta migradora, para entender la situación

real y concienciar a los cazadores de que, precisamente, esta

característica hace posible una gestión eficaz de

la Tórtola, al poder actuar de forma beneficiosa sobre

una misma población reproductora local.

|

| TORTOLAS.

Foto: http://www.ua.es/coalumnos/oficina_verde/fotos/imageSJ7.JPG |

La situación

de la tórtola

El cazador

y, en general, el hombre de campo en contacto con el medio natural

es consciente de que la situación de la Tórtola

Común ha cambiado en las últimas décadas.

Ya no es la especie habitual y frecuente en la primavera y el

estío de nuestros campos. Cada vez se hace mas difícil

oír sus arrullos o localizar sus nidos, cuando hace tres

décadas era tarea fácil para cualquier mozalbete

de campo. Aunque su caza sigue siendo muy apreciada por la dificultad

que su vuelo (rápido y quebrado) proporciona a los lances,

cada año resulta una pieza más escasa.

Esta situación

de declive que se traduce en una disminución paulatina

de los efectivos, casi nadie la pone en duda. Pero ¿es posible

aportar evidencias tangibles de este declive y saber a que causas

es debido?, o dicho en otras palabras, como reza el título

de este artículo se puede saber que está ocurriendo

con las tórtolas.

Para muchos

la cosa está clara: si aquí hay menos Tórtolas

y en otros sitios, como ocurre en Marruecos, han aumentado en

los últimos años, debe ser que esta migradora ha

cambiado sus hábitos ancestrales migratorios y ha decidido

quedarse en otros lugares. La explicación es sencilla,

en Marruecos ha habido cambios en la agricultura que posibilitan

un alimento abundante y estas aves no tienen necesidad de cruzar

el estrecho para instalarse en sus cuarteles reproductores tradicionales

europeos. Este mismo argumento aparecía, el mes pasado,

en el título y contenido de un artículo publicado

en una revista neófita del sector, donde se hablaba de

"hipótesis de peso".

Pero

este razonamiento, aparentemente irrefutable, es incorrecto por

ser demasiado simplista y no tener en cuenta algunos aspectos

básicos del proceso biológico de estas especies

migradoras. A lo largo de este artículo, trataremos de

dar una respuesta científica y convincente a las cuestiones

planteadas. Pero

este razonamiento, aparentemente irrefutable, es incorrecto por

ser demasiado simplista y no tener en cuenta algunos aspectos

básicos del proceso biológico de estas especies

migradoras. A lo largo de este artículo, trataremos de

dar una respuesta científica y convincente a las cuestiones

planteadas.

Antes de

entrar en materia, una breve reseña, a modo de presentación,

de los estudios que, sobre esta especie, venimos realizando. En

1995, por encargo del Servicio de Caza la Dirección General

de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, el equipo que dirijo

comenzó un ambicioso programa de investigación tendente

a realizar un diagnóstico sobre la situación de

la Tórtola Común y los factores que afectan a su

status. Dicha línea, ha dado importantes frutos académico-investigadores

en forma de dos Tesis (una de licenciatura y otra doctoral, esta

última primera en España sobre la especie). Además

hemos publicado dos libros, uno sobre la Tórtola Turca,

especie invasora y en plena expansión que puede estar afectando

a nuestra Tórtola, y otro, que está a punto de ver

la luz, sobre la Tórtola Común, ambos editados por

el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura.

Actualmente, mantenemos abierta esta línea de investigación

a través de un seguimiento continuado, año tras

año, de la actividad cinegética en media veda.

|

|

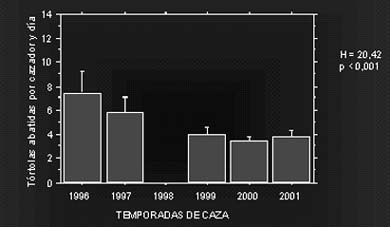

Figura

1.- Evolución anual de las capturas medias por cazador

y día en Extremadura. |

Los objetivos

iniciales, ya desarrollados, planteaban, por una parte, determinar,

de la forma más objetiva posible, la situación actual

de la Tórtola y, en segundo término, analizar los

factores de diversa índole que afectan y condicionan dicho

status. En cuanto a la situación de la Tórtola,

como puede observarse en la figura 1, donde se han representado

las capturas cinegéticas medias por cazador y día

durante las últimas temporadas en Extremadura, se aprecia

una disminución paulatina de las capturas en las últimas

temporadas. Las capturas cinegéticas estandarizadas constituyen

un buen parámetro índice de la situación,

sobre todo si se tiene en cuenta que han sido obtenidas del seguimiento

de la actividad cinegética en un número de cacerías

representativo (166, en las mismas fincas cada año) y distribuidas

por toda Extremadura. Otro claro indicio de esta situación

de descenso demográfico de la tórtola, también

derivado a partir de datos cinegéticos lo encontramos en

la paulatina disminución que se viene produciendo en la

dedicación a la actividad cinegética (aprovechamiento

de los días hábiles de caza) en media veda (figura

2) que obviamente se relaciona con la disponibilidad de piezas

(se caza en función de lo que hay). Ante estas evidencias,

estamos en condiciones de afirmar que la Tórtola escasea

cada vez más.

|

|

|

Figura

2.- Evolución anual de la dedicación a la

actividad cinegética durante la Media Veda |

Causas

de su disminución

Con respecto

a las causas de la disminución, hemos analizado una serie

de posibles causas que van desde las relacionadas con los usos

agroganaderos y sus cambios, grado de humanización de las

zonas de cría, interacción y competencia con otras

especies, así como actividad cinegética sobre la

especie.

Sobre esta

base, estamos en condiciones de afirmar que el principal factor

responsable del descenso demográfico de la especie (que

además está afectando a otra fauna, tanto cinegética

como no cinegética), está relacionado con los cambios

en la agricultura que se han producido en las últimas décadas,

especialmente la disminución en la superficie cultivada

de cereal (figura 3). Efectivamente, obtenemos una correlación

positiva significativa entre el índice de abundancia o

la densidad de nidificación de la especie y la cantidad

de cereal sembrado, o lo que es lo mismo, a mayor superficie sembrada

de cereal respecto a la superficie total de la finca, mayor abundancia

y densidad de nidos.

|

|

|

Figura

3.- Evolución de la superficie total sembrada de

cereal en Extremadura. |

Otro factor

negativo de relativa importancia, que ha podido comprobarse en

nuestro estudio, está determinado por el uso de herbicidas.

Estos pesticidas evitan el desarrollo de plantas de tipo ruderal,

cuyas semillas constituyen la base insustituible de la alimentación

de la Tórtola a su llegada a las áreas reproductivas,

en una época que no está disponible otro tipo de

alimento como las semillas de plantas cultivadas.

También

se realizó un estudio de la biología de reproducción

de la especie. Se puso de relevancia el escaso éxito reproductivo

que presenta la Tórtola Común con un 53,1% de nidos

exitosos. El 46,9% restante son pérdidas que se reparten

entre predación (16,7%) y abandono (12,2%). En el 18% de

perdidas restantes no se pudo determinar con precisión

si se trataba de verdaderas depredaciones o si previamente había

existido abandono. Es importante mencionar que estas pérdidas,

la mayoría en fase de incubación, se ven contrarrestadas,

en parte, por la gran capacidad que tiene la especie para construir

un nido nuevo y realizar puestas de reposición.

|

Tórtola

Turca Streptopelia decaocto.

Foto: http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/id/pictlist.html |

En cuanto

al posible efecto de especies competidoras, hemos profundizado

en el conocimiento de la biología y ecología de

la Tórtola Turca Streptopelia decaocto, especie

de mayor tamaño, sedentaria y en creciente expansión

(colonización desde 1930 de la mayor parte de Europa y

de la Península Ibérica, donde fué vista

por primera vez en la zona Cantábrica en la década

de los sesenta). Los resultados muestran que los hábitats

preferidos por esta especie invasora coinciden en Extremadura

con los hábitats tradicionales de reproducción de

la Tórtola Común, la presencia de una excluye la

presencia de la otra, y a medida que aumenta la densidad de una

en un lugar, disminuye la de la otra (Rocha e Hidalgo, 2000).

A la vista

de todo esto, y teniendo en cuenta que la Tórtola Turca

juega con ventaja en esta situación de competencia porque

tiene mayor tamaño, es sedentaria, ocupando una misma zona

durante todo el año, y se reproduce varias veces a lo largo

del ciclo anual con mayor éxito reproductivo total al de

la Tórtola Común, la expansión de la Tórtola

Turca constituye, sin duda, otro factor que puede contribuir a

potenciar la regresión que está sufriendo actualmente

la Tórtola Común.

En esta

situación, una aplicación incorrecta de la caza

puede ejercer un efecto negativo añadido. El análisis

de este capítulo, al que hemos dedicado especial atención,

pone de relieve la importancia de elección de las fechas

para el desarrollo de la media veda y la necesidad de aplicación

de la ética cinegética, evitando prácticas

ilegales e innobles de caza abusiva.

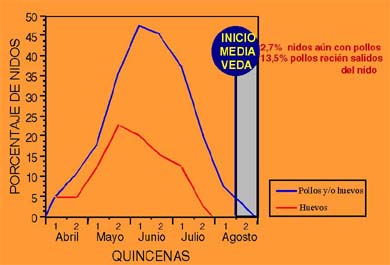

Así,

un inicio prematuro de este período de caza solaparía

con el final del período de cría produciendo pérdida

de reproductores y de pollos y huevos aún en los nidos.

Según nuestros datos (figura 4) a mediados de agosto existe

un 2,7% de nidos con pollos y un 13,7% de pollos que aún

no han adquirido su plenas facultades de vuelo. Esto último

es importante, ya que la ética del cazador y el más

elemental sentido común, no sólo abogan por cazar

fuera de la época de cría, sino también hacerlo

sobre potenciales piezas con plena capacidad de defensa y una

caza en esta época provocaría una gran pérdida

de renuevos inexpertos.

|

|

Figura

4.- Fenología reproductora de la Tórtola con

relación a las fechas tradicionales de inicio de

la Media Veda. |

Pero sin

duda, las practicas que más perjuicio causan a la Tórtola,

en el contexto de la media veda, son el uso de atrayentes alimenticios.

Se trata de procedimientos ilegales, pero muy extendidos, que

favorecen la concentración de individuos en comederos artificiales

donde se les caza de forma abusiva. Nuestros resultados muestran

que en este tipo de cacerías se abaten casi dos jóvenes

por cada adulto, ya que dichos atrayentes favorecen especialmente

la concentración de individuos jóvenes en grandes

grupos (Dos Santos Junior, 1981), que son atraídos por

un alimento fácil a puntos determinados, donde pueden ser

abatidos con gran facilidad.

Cambio

de sitio o disminución

Todos estos

factores, especialmente el descenso en el cultivo de cereal, están

afectando a la situación numérica de nuestra Tórtola.

¿Como deben interpretarse estos cambios?, especialmente a la vista

del caso de Marruecos donde el patrón demográfico

es distinto del que acontece en general en la Península

Ibérica y la mayor parte de las áreas reproductivas

tradicionales.

Pues bien,

hay que aclarar que se trata de un descenso de las poblaciones

reproductoras locales y no de un desplazamiento de los efectivos

hacia otras áreas geográficas. Aunque la filopatria,

o retorno sistemático de los individuos a unas mismas áreas

reproductoras, fue demostrada en esta colúmbida hace muchos

años (Trinthammer, 1859; Kotov, 1974; Cramp, 1985; Rocha

e Hidalgo, en prensa), aún se pueden escuchar afirmaciones,

como la expuesta al inicio de este artículo, en el sentido

de que ahora las tórtolas se quedan en Marruecos, o que

las poblaciones se han desplazado al levante español porque

allí encuentran alimento cultivado.

La

realidad es que cuando se produce la migración prenupcial,

a la llegada a las áreas reproductivas, los cultivos de

cereal y girasol no están disponibles y las tórtolas

dependen exclusivamente de las semillas de plantas silvestres

(Jimenez et al., 1992). De esta manera, les resultaría

muy difícil valorar el, aún potencial, alimento

disponible en cada sitio de su ruta migradora. La

realidad es que cuando se produce la migración prenupcial,

a la llegada a las áreas reproductivas, los cultivos de

cereal y girasol no están disponibles y las tórtolas

dependen exclusivamente de las semillas de plantas silvestres

(Jimenez et al., 1992). De esta manera, les resultaría

muy difícil valorar el, aún potencial, alimento

disponible en cada sitio de su ruta migradora.

Lo que

ocurre en realidad es que, una vez avanzado el proceso reproductor

(y no a la llegada), los cambios en los hábitats (principalmente

la disminución o aumento del cultivo de cereal) afectan

negativa o positivamente, al éxito reproductivo de la especie

disminuyendo o aumentando los efectivos de las poblaciones reproductoras

locales. El resultado final es que hay poblaciones reproductoras

(por desgracia las menos), que han aumentado al encontrar unas

condiciones favorables (p.e.: caso de Marruecos con el incremento

del cultivo de cereal) y otras (las más, en la Península

Ibérica) que disminuyen por la precariedad de los recursos

durante la cría.

La filopatria

clave para la gestión

En otras palabras,

esta especie migradora tiene fijado un patrón de comportamiento

por el cual se reproduce en los mismos lugares año tras

año, de esta manera, un eventual cambio en los usos agrarios,

la competencia con otras especies similares, una presión

excesiva de caza, etcétera, podrían provocar, a

través de un sencillo proceso de selección natural,

una disminución en el éxito reproductivo de la especie

que, a corto-medio plazo, se manifestaría en una disminución

de efectivos poblacionales en esa zona; o, a la inversa, un proceso

beneficioso repercutiría en un incremento demográfico.

Consecuentemente, nunca sería previsible una marcha o huida

de la áreas tradicionales de reproducción hacia

otros lugares en sentido longitudinal, salvo fuertes alteraciones

climáticas que podrían favorecer pequeños

cambios de latitud en los destinos migratorios, como ocurre en

inviernos muy crudos en la migración de invernada de algunas

especies.

Todo ello,

además supone una clara evidencia de que, en contra de

lo que se suele afirmar, la gestión de esta migradora es

posible, ya que si se adoptan acciones encaminadas a la mejora

de sus hábitats reproductivos y, en suma, de su éxito

reproductor, los efectivos pueden aumentar. Además, los

supervivientes de éstos retornan a reproducirse, al año

siguiente, a esos mismos hábitats, por lo que podemos actuar

positivamente sobre una población reproductora más

o menos concreta.

|

Streptopelia

turtur.

Foto: http://home.online.no/~ctiller/fugler/streptopelia3.htm |

Reflexión

sobre la situación en Marruecos

De las cuatro

subespecies descritas para la Tórtola Común, la

que se reproduce en Marruecos y norte de Africa, es la denominada

Streptopelia turtur arenicola, en general, es más

pequeña y de plumaje más pálido que la subespecie

típica presente en la Península Ibérica llamada

S. t. turtur. En las últimas décadas, la

subespecie marroquí, al contrario que la ibérica,

se ha visto beneficiada, por los grandes cambios en la agricultura

de Marruecos. Con comida más que abundante durante la cría,

sus poblaciones crecieron hasta el punto de que el gobierno marroquí

le otorgó consideración de plaga agrícola,

decretando la posibilidad de su caza incluso en pleno período

reproductor. Las tiradas, donde se abatían miles de individuos,

se realizan desde puestos fijos al paso de los reproductores hacia

los nidos. Esta situación, en un principio, factible merced

a la sobreabundancia de la especie, cada vez se hace menos sostenible.

Son los propios gestores y organizadores de cacerías (en

parte de nacionalidad española) los que, conscientes de

la situación, están demandando del gobierno marroquí

(con escaso exito, por el momento), un retraso en el inicio de

la actividad cinegética para evitar su total solapación

con el período reproductor.

|

Bibliografía:

-

Cramp,

S. (Ed.), 1985. The birds of the western Paleartic.

4. Oxford University Press. Oxford. 960 pp.

-

Dos Santos

Junior, J. R., 1981. Entrada das Rolas Streptopelia

turtur em 1981 e centros de associaçao

de juvenis. Cyanopica. 2 (3): 54-58.

-

Jiménez,

R. Hodar, J. A., & Camacho, I., 1992. La alimentación

estival de la Tórtola Común Streptopelia

turtur en el sur de España. Gibier

Faune Sauvage. 9: 119-126.

-

Kotov,

A. A., 1974. Byull. Mosk. Obshch. Isp. Prir.

Otd. Biol. 79 (6): 36-44.

-

Rocha,

G. & Hidalgo de Trucios, S. J., (2000). Ecología

de la Tórtola Turca Streptopelia decaocto.

Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Extremadura. Cáceres (España). 85

pp.

-

Rocha,

G. & Hidalgo de Trucios, S. J., (en prensa).

La Tórtola Común. Análisis

de los factores que afectan a su estatus.

Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Extremadura. Cáceres (España). 198

pp.

- Trinthanammer, W. F.,

1859. Journal für Ornithology. 7: 387-392.

|

|

Sebastián

J. Hidalgo de Trucios, Doctor en Ciencias Biológicas y Profesor

Titular de Biología, Etología y Gestión Cinegética

Gregorio Rocha Camarero, Doctor en Veterinaria y Profesor Asociado

de Zoología y Cinegética

Unidad de Investigación sobre

Recursos Cinegéticos y Biodiversidad, Universidad de Extremadura,

Cáceres |