Riqueza en las dotes de las

descendientes de vascos en el Buenos Aires colonial

Nora

Siegrist de Gentile, Siegrist@fibertel.com.ar

Nora

Siegrist de Gentile, Siegrist@fibertel.com.ar

Las dotes recibidas por las mujeres hijas de vascos en la sociedad colonial porteña fueron fiel reflejo de la riqueza que poseían algunos de sus habitantes. Por entonces, la política matrimonial era un factor de cohesión para el mantenimiento del patrimonio en el seno del grupo de parentesco, además que proyectaba alianzas y vinculaciones.

En este breve apartado se expondrán algunos de los montos que se manejaron; quiénes los otorgaron y cuáles pobladores los recibieron. Es interesante expresar, que la experiencia desarrollada en la margen occidental del Río de la Plata, no fue exclusiva de este marco geográfico, porque los vascos tuvieron una política matrimonial similar en otras partes de América. Esto fue el resultado de una conexión de intereses que los llevó a ellos y sus descendientes a aunar compromisos de comercio, redes de matrimonio y objetivos religiosos comunes en un entorno social que sostuvo con firmeza sus principios culturales y de sangre.

Desde el punto de vista de los antecedentes históricos, el tema de la dote ha quedado perfectamente caracterizado en estudios del Derecho Indiano; sus fundamentos en España e inclusive, en la antigüedad, en el derecho romano1. Ello permitió establecer su expresión jurídica en la larga duración y profundizar los aspectos que existen en la bibliografía más contemporánea.

A su vez, se debió conocer de qué manera las Partidas de Toro, promulgadas en 15052; regularon la institución de la dote, estableciendo lo que la mujer recibía en bienes al contraer matrimonio3. Consta que la legislación de Partida de Alfonso X, dedicó a la dote “la casi totalidad de las leyes contenidas en el título once de la cuarta Partida, intitulado de las dotes, é de las donaciones, é de las arras”4. Dichas Leyes de Toro, promulgaron la posición legal de la mujer en Hispanoamérica hasta la independencia, y regularon su estatus dentro de la familia, como el derecho a su herencia, la administración y la disposición de sus bienes5.

Se sabe que en las antiguas costumbres vascas el hombre podía ser dotado y existió un espíritu igualitario de imposición de dotes ya fuera en la cabeza femenina o en la expresada masculina: “El cónyuge dotal podía ser lo mismo el hombre que la mujer. Siendo el marido, el tomaba el nombre de la casa de su mujer, y también los hijos nacidos de esta unión”6.

Una interpretación diferente tenían las arras7, que era un obsequio que el propio novio daba a la novia como un premio a su “virginidad, pureza, virtud y buena crianza”, la que nunca superaba una décima parte de la fortuna del futuro desposorio8.

|

|

| Dama colonial con su vestido, alhaja y demás ajuares. |

Ahora bien, para observar cómo funcionó la dote en Buenos Aires, se debió corroborar permanentemente la nómina de los grandes comerciantes; en el caso bonaerense, la mayoría de ellos vascos o provenientes del norte de España. A partir de esta revisión pudo establecerse que existían contratos de esponsales en los protocolos notariales en donde hubo expresa mención de las dotes establecidas9. Otra fuente escrita que las consigna, son los testamentos y las sucesiones, desde que en éstos se recordaban los montos que legítimamente correspondían a las viudas; e igualmente, figuraba lo entregado a las hijas, con las aclaraciones sobre regularización de las sumas otorgadas, por lo común, varios años antes.

Las historiadoras Asunción Lavrin y Edith Couturier traen el tema de la dote10, vinculándola a otras partes de América Hispana, tal lo ocurrido en México, al expresar que era una contribución que hacía la familia de la prometida a fin de ayudar a afrontar los gastos en que se incurriera durante el matrimonio. De tal manera, la dote era una especie de garantía financiera, con el propósito de que la mujer, asimismo, tuviera asegurado un bienestar en su viudez11. De hecho, también la dote fue un vehículo importante de transmisión de la riqueza hacia nuevos núcleos de los entornos de parentesco.

Ello produjo que algunos de los comerciantes vizcaínos radicados en Buenos Aires y sus descendientes, tuvieran un acrecentamiento de sus capitales por el aporte que habían recibido sus esposas de sus padres; capitales y dotes que pasamos más abajo a reseñar como ejemplo de lo indicado, entre 1752-1808. Hubo una relación directa entre la llamada élite local y el espacio social que se deseaba ocupar, al mismo tiempo que las noticias de los matrimonios de la clase pudiente actuaban como una especie de estandarte en un medio geográfico que se enteraba rápidamente de las estipulaciones. Por lo general, si los montos eran muy representativos, las novedades de tales conciertos trascendía el horizonte colonial llegando a la Metrópoli y a la comunidad vasca de origen. También, se sabe que los sucesos de casamientos entre miembros de las más importantes familias de Buenos Aires en Hispanoamérica, fue comentario obligado en la sociedad de otros pobladores de ese origen radicados en los virreinatos de América.

El relevamiento efectuado no constituye la totalidad de las dotes de los habitantes tratados en la ciudad bonaerense y tampoco la de sus patrimonios; compone simplemente el detalle de algunas sobre las que se ha podido obtener información. En este horizonte, estas sumas no reflejan toda la realidad, además que no han quedado incluidas las tasaciones de las alhajas, bienes muebles, esclavos, y demás partes del patrimonio que conformaban el acervo dotal. Constituyen, por tanto, una pequeña muestra de dotes importantes, tales las que se transcriben a continuación:

| Nombre | Año | Capital | Dote |

| Aguirre, Cristóbal | 1779 | 36.238 | --- |

| Alzaga, Martín | 1780 | 21.450 | 39.77112 |

| Azcuénaga, Vicente | 1752 | 46.500 | 25.751 |

| Basavilbaso, Domingo | 1730 | 10.000 | 11.37313 |

| Erezcano, Agustín | 1778 | 11.954 | 20.000 |

| Gardeazábal, Luis A. de | 1771 | 3.00014 | |

| Ibáñez, José Antonio | 176215 | 20.000 | 3.00016 |

| Inchaurregui, José | 1790 | 4.000 | 20.000 |

| Insúa (2º matrimonio) | 1792 | 32.509 | 100 |

| Letamendi, Francisco | 1808 | 20.000 * | 25.481 |

| Lezica, José | 1756 | 50.000 ** | 24.236 |

| Lezica, Juan José | |||

| 1° matrimonio | 1773 | 20.000 | 14.000 |

| 2º matrimonio | 1776 | 25.590 | 7.000 |

| Narváez, Carlos | 1737 | 2.90017 | |

| Peña, Francisco de la | 1798 | 20.239 | 4.247 |

| Ruiz de Gaona,Pablo | 1767 | 12.000 | 21.309 |

| Santa Coloma, Gaspar | 1781 | 83.821 | 20.028 |

| Segurola, Francisco | 1771 | 32.216 | 20.00018 |

| Sobremonte, Rafael de | 179? | 19.77819 | |

| Tellechea, Fco. (1º.Matr.) | 1785 | 7.000 | --- |

| Urién, Domingo de | 1763 | 10.00020 | |

| Zapiola, Manuel | 1771 | 45.039 | 20.00021 |

| Zumelzú, José | 1777 | 1.00022 | |

| Fuentes: Archivo General de la Nación (AGN). Argentina y H. Fernández de Burzaco, Aportes...., 6 tomos; Susan M. Socolow, Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1991, p. 214. * Expresa que la dote consistía solamente en dinero, sin incluir ropa u otros bienes. En los demás, como en la dote recibida por Santa Coloma para su casamiento con Flora Azcuénaga, la dote de $20.028 estaba integrada por un sinnúmero de vestidos, alhajas, esclavos, etc.- ** Dice que este Capital era en realidad una dote que había recibido Lezica de su padre (político) el día anterior de su casamiento, en donde había también otros valores. | |||

En el anterior Cuadro sobresale, sin duda, la dote que fue entregada a María Magdalena de las Carreras23, quien casó con el vasco Martín de Alzaga, en virtud de lo que su suegra, Josefa de Inda, viuda del vizcaíno Francisco de las Carreras brindó a su hija. Finalmente, a pesar de la promesa, la dote –“voluntaria”- en efectivo, fue de una cuantía menor a la señalada, ya que una buena parte le fue otorgada en bienes muebles, joyas y ropas. En este caso, no obstante haberse producido un cambio de bienes por dinero, el importe no dejó de ser muy representativo para el tiempo del acuerdo.

En este relato cabe destacar la dote entregada a Vicente de Azcuénaga por sus suegros, Domingo de Basavilbaso y Rosa de Urtubia, cercana a los $26.000. Con el tiempo, este matrimonio vizcaíno conformó unos de los más ricos de la sociedad porteña de la centuria del dieciocho. La hija, Rosa de Basavilbaso, obtuvo de su novio un arras de $4.500. Pero en este núcleo de parentesco, brilló con luz propia la suma obtenida por una de las descendientes de Rosa y Vicente, Flora Azcuénaga Basavilbaso, la que en 1781 recibió una de las mejores dotes virreinales rioplatenses, calculada en $20.02824.

|

|

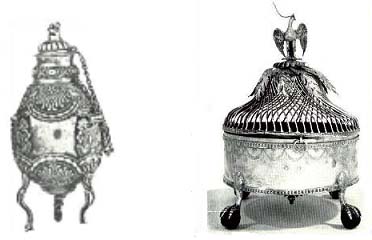

| Mate de plata. | Azucarera de plata. |

Ese valor fue agregado al capital que poseía su esposo, el comerciante alavés, Gaspar Santa Coloma quien manejó estos bienes y los propios con todo esmero, haciendo honor a la confianza que le había brindado su suegro Vicente de Azcuénaga. En la carta dotal de Flora el monto en dinero fue estupendo, pero también lo fueron los elementos con que estaba constituida, tales los aderezos de diamantes en oro con zarcillos, o las sortijas de igual piedra y material; la de topacio con “chispitas”; tembleques de perlas; aderezos de piedras preciosas, y un largo etcétera imposible aquí de comentar. Asimismo, en el recorrido de la lectura del documento son notables los regalos de sábanas, pañuelos, colchones, “cuja de Jacaranda”, camisas, enaguas, y un sin fin de elementos de ropa de vestir y de ajuar para la casa (como la mayoría de las dotes de otros comerciantes vascos a sus hijas)25, así como esclavos que entraron al servicio del nuevo matrimonio.

|

|

| Cama de época, de bronce26 |

Cabe agregar en la mención de dotes destacadas, la de Ana de Azcuénaga, hermana de Flora. Fallecidos sus padres, ella recibió de su cuñado, Gaspar de Santa Coloma, albacea de la testamentería de Vicente de Azcuénaga, la importante cantidad de $30.000 en plata, más $50.000 en ropa y muebles. Ello, en momentos previos a su casamiento con el futuro Virrey del Río de la Plata, Antonio Olaguer Feliú, en junio de 178827.

Rafael de Sobremonte fue otro funcionario de la Metrópoli que llegó a ser designado Virrey del Río de la Plata. En momentos de su casamiento con Juana María de Larrazábal y Quintana, descendiente igualmente de vascos, recibió por dote un monto cercano a los $20.000.

La historiadora Susan Socolow, que estudió puntualmente a los comerciantes virreinales indicó, que parte de las dotes que otorgaron los padres de gran nivel social-económico a sus hijas fueron espléndidas. Pero también que no todos dieron dotes a sus descendientes aclarando que, por ejemplo, Manuela Lezica no recibió ninguna al momento de su casamiento con Francisco de Tellechea. Si bien esta cuestión fue así, lo que dicha autora no aclaró es que recibió de su novio en arras y donación popter nuptias, $10.000 en plata acuñada y moneda corriente.

|

|

| Alhajero de oro.28 |

Igualmente, Socolow dice haber encontrado lo que fueron dos dotes espléndidas: una, la concedida –ya citada- a Flora de Azcuénaga; la otra a una descendiente de la familia Lezica-Alquiza: Juana (quien casó con un poblador santanderino: Francisco de la Peña), a quien se dotó con $30.00029, aparte de que en el marco familiar de Manuel Lezica-Alquiza, también pudo constatarse la que recibió su novia, Juana Camilo y Ochoa, por un valor de $21.00030.

La tutela ejercida por los padres en la aceptación de casamiento de sus hijas se extendió -en el caso del mencionado Juan José de Torrezuri y su mujer Elena de Alquiza-, a las arras que este matrimonio, es evidente, concertó con los futuros contrayentes de dos de sus hijas. En efecto, en el Archivo General de la Nación (R. A.), se ha podido constatar los recibos que recibieron las dos hermanas: una la de María Bernarda; la otra de María de la Encarnación Lézica y Alquiza, en los legados otorgados por los novios por sumas de $ 3.000. Esto se efectuó en el mismo mes de marzo de 1771, lo que indica que tal cantidad e idénticas fechas fueron documentadas -en acuerdo con los padres de las novias- para que estas tuvieran un capital propio en caso de fallecimiento del marido.

Ello vincula siempre el tema, con el poder económico que tuvieron estos comerciantes y el interés en común que los unió, que los compenetró con sus propios ideales, con una tradición que conceptuó el matrimonio y su formalización institucional. Otro tanto, por su caudal, puede decirse de lo recibido por el vizcaíno Letamendi en Buenos Aires.

Dice la misma Asunción Lavrin citada, que era lógico que el Estado y la Iglesia tuvieran por esta institución un interés prioritario, ejerciendo sobre ella un control tutelar31, ya que una gran parte del estamento político reposaba en la constitución social de su organización. Todo ello más allá de si los contrayentes tuvieron sentimientos que los enlazo espiritualmente con el carisma católico en que habían nacido, que formalizaba con el sacramento del matrimonio las nupcias y, más allá, de si las mismas fueron convenidas a través de pactos monetarios que buscaban que un determinado grupo prosiguiera manteniendo el status económico de sus miembros.

Hasta aquí una breve relación de la vida cotidiana en el Buenos Aires colonial y sus residentes vascos, tan rica en matices de costumbres que perpetuaban antiguas tradiciones de la familia y su constitución.

1 María Isabel Seoane, Historia de la dote en el Derecho argentino, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1982, trae un estudio preciso sobre el tema a la luz de la Historia del Derecho y cómo funcionó en el ámbito rioplatense.

2En forma reciente se ha escrito una interesante recopilación: Emilia Martínez Ruíz, “Dotes y arras en Huéscar en el siglo XVI. Muestras documentales”, en Iniitium, Revista Catalana d´Història del Dret, Nº 4, Barcelona, 1999, pp. 965 y ss. También figura en los acervos de la Biblioteca de la Universidad de Málaga, la siguiente tesis: Paloma Derasse Parra, La dote y las arras en Málaga a finales de la Edad Media (1496-1518), rendida en 1981, que suponemos aún inédita.

3M. I. Seoane, Historia de la dote...., pp. 13-17. En esta última página comienza el tratamiento de la dote en el Derecho castellano.

4M. I. Seoane, Historia de la dote…, p. 18.

5Paul Rizo-Patrón Boylan, Linaje, dote y poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850, Perú, Pontificia Universidad Católica de Lima, 2000, p. 130. A este autor también se debe un estudio titulado: “La familia noble en la Lima borbónica: patrones matrimoniales y dotales”, en Boletín del Instituto Riva Agüero Nª 16, Lima, 1989, pp. 265-302.

6Maité Lafourcade, “Sistemas de herencia y de transmisión de la propiedad en Iparralde bajo el Antiguo Régimen”, en Sociedad de Estudios Vascos, V Jornadas de Estudios Históricos-Locales. La familia en Euskal Herria, Donostia, 1977, p. 171.

7M. I. Seoane, Historia de la dote..., dice sobre las arras (p.58) que era la donación que hacía el varón a la mujer para seguridad de la dote; las dádivas o regalos que se hacían los esposos y el caudal ofrecido por el esposo o marido a la esposa o mujer en consideración a su dote o a sus prendas personales.

8P. Rizo Patrón-Boylán, Linaje...., p. 130.

9Carmen Castañeda y Miran Cortés (Universidad de Guadalajara), presentaron en Lasa 97, en el XX International Congress, Panel H1S48. Meeting of The Latin American Studies Association, México, April, 17-19-1997, el siguiente trabajo: “Gender, Legislation and Representation in the “fin de siécle”. Latin America: Brazil, Nicaragua, México, 1850-1920”, el título: Huir de la Babilonia de este mundo. Educación, protección legal y voces de mujeres en Guadalajara. En p. 19 (web), se refiere a las dotes y las arras de mujeres de esta ciudad, con un interesante estudio que abre la perspectiva de confrontación de las dotes de la América española.

10Asunción Lavrin y Edith Couturier, “Dowries and Wills: a view of Women Socioecnomic role in Colonial Guadalajara and Puebla, 1640-1790”, en H.A.R.R.., Nº 59, Año 1979 (2), pp. 280-304.

11Pilar Gonzalbo Aizpuru, trae un trabajo sobre dotes: “Las cargas del matrimonio: dotes y vida familiar en la Nueva España”, publicado en la Coordinación de Idem y Cilia A. Rabell Romero, Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica: Seminario de historia de la familia, México, El Colegio de México, 1996, pp. pp. 207-226.

12Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Sucesión Martín de Alzaga, leg. 3472. Año 1812. No obstante lo señalado por Socolow, en “Copia de la carta dotal de María Magdalena de las Carreras, 11-9-1780, consta que la madre, Josefa Inda, viuda de Francisco Carrera, concertó la dote que estaba formada por varias alhajas, joyas, plata sellada, dependencias -que deben personas-”. De hecho, la suma en dinero efectivo que finalmente aportó en 1780 fue de $20.665.

13AGN., Sucesión de Domingo Basavilbaso y familia, leg. 4310, f. 2.

14H. Fernández de Burzaco, Aportes..., Vol. III, Buenos Aires, 1988, p. 154.

15Carlos Jáuregui Rueda, Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires: 1747-1823, Buenos Aires, Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas, 1989, p. 51.

16AGN., Sucesión Catalina Camacho, leg. 44. 1831, f. 774 v. y ss. En otra parte del legajo, f. 15, parecería que, en realidad, la dote fue de $1.400 aportada al matrimonio por los padres de Catalina y $1.600 que agregó Ibáñez.

17H. Fernández de Burzaco, Aportes...., Vol. V, Buenos Aires, 1990, p. 12.

18H. Fernández de Burzaco, Aportes... Vol. VI, Buenos Aires, 1991, p. 91, dice que la novia de Francisco de Segurola también recibió $3.000 en arras, según recibo de 1771.

19Enrique Udaondo, Diccionario biográfico Colonial Argentino, Buenos Aires, 1945, p. 481.

20Idem, Testamento de Domingo de Urién, Registro 6, 1785, fojas 404. En su testamento declaró que dio carta de pago, pero recibió de la dote sólo una parte. Faltaban $2.220, 5 ½ reales y 70 marcos. Los reclamó al albacea de Domingo de Basavilbaso, Manuel Basavilbaso, “pero no le pagó”.

21Idem, Aportes... Vol. VI, Buenos Aires, 1991, p. 310. Zapiola dio $3.000 en arras, según recibo de 1771.

22AGN., Testamento de Antonia Juana María León. Registro 1. 1790-1791, f. 593 v. y ss.

23Cfr., Daisy Repodas Ardanaz, “Devoción mariana privada en el Buenos Aires virreinal”, en Academia Nacional de la Historia, Investigaciones y Ensayos N° 31, Buenos Aires, 1984, p. 206.

24María Isabel Seoane, “Un chispazo de tradición colonial: el testamento de Flora de Azcuénaga”, en Revista del Instituto de Historia del Derecho Derecho Ricardo Levene N° 33, Buenos Aires, 1997, pp. 375-387.

25S. Socolow, Los mercaderes del Buenos Aires..., pp. 221-231; y p. 55.

26Cama de época. La fotografía fue obtenida del Palacio San José, cama perteneciente al Gral. Justo J. de Urquiza, en Entre Ríos.

27Ibídem, p. 164.

28Imágenes obtenidas del lujoso Palacio San José. Provincia de Entre Ríos. Argentina

29S. Socolow, Los mercaderes del Buenos Aires..., pp. 55-56.

30H. Fernández de Burzaco, Aportes..., Vol. IV, Buenos Aires, 1989, p. 144.

31Asunción Lavrin (Ed.), Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas, México D. E., Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 54.

euskonews@euskonews.com