¿Qué es el

ADN antiguo? Aplicaciones y límites

Neskuts Izagirre,

Santos Alonso, Ainhoa Alzualde y Concepción de la Rúa, Universidad del País

Vasco. Facultad de Ciencia y Tecnología. Departamento de Genética,

Antropología Física y Fisiología Animal

Traducción: Koro Garmendia

Jatorrizko bertsioa euskaraz

Qué es el ADN antiguo? Dicho muy brevemente, el ADN antiguo sería el ADN extraído de los restos (huesos, dientes, tejidos blandos) hallados en los yacimientos arqueológicos. A esta estricta definición, sin embargo, le podríamos añadir algunas especificaciones que contribuyen a entender este campo científico de una manera más amplia.

Las

principales características del ADN antiguo son

dos: la primera es que se encuentra fragmentado, por lo que resulta imposible

recuperar fragmentos de ADN >100 pares de bases de longitud, y, en segundo

lugar, la secuencia de ADN está modificada, debido

a las reacciones de oxidación e hidrólisis que se producen inmediatamente

después de la muerte del organismo. Por tanto, llamamos

ADN antiguo a todo ADN que reúne estas dos peculiaridades. Así,

dentro de esta segunda y más amplia definición

podemos incluir, asimismo, restos no muy antiguos como el análisis

de los restos de animales

recientemente extinguidos, cuyos tejidos se conservan en

los museos1,2,3, la identificación

de vestigios biológicos en Genética Forense4,5

o el análisis molecular de los animales en libertad, siempre y cuando

se realice a partir del examen del ADN extraído de sus excrementos

o cabellos, hallados en su hábitat ecológico6,7,8.

Las

principales características del ADN antiguo son

dos: la primera es que se encuentra fragmentado, por lo que resulta imposible

recuperar fragmentos de ADN >100 pares de bases de longitud, y, en segundo

lugar, la secuencia de ADN está modificada, debido

a las reacciones de oxidación e hidrólisis que se producen inmediatamente

después de la muerte del organismo. Por tanto, llamamos

ADN antiguo a todo ADN que reúne estas dos peculiaridades. Así,

dentro de esta segunda y más amplia definición

podemos incluir, asimismo, restos no muy antiguos como el análisis

de los restos de animales

recientemente extinguidos, cuyos tejidos se conservan en

los museos1,2,3, la identificación

de vestigios biológicos en Genética Forense4,5

o el análisis molecular de los animales en libertad, siempre y cuando

se realice a partir del examen del ADN extraído de sus excrementos

o cabellos, hallados en su hábitat ecológico6,7,8.

Si bien los primeros trabajos sobre el ADN antiguo se publicaron a mediados de la década de 19801,9,10, las aportaciones de mayor peso se realizaron una vez desarrollada la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Es el caso de los análisis realizados a partir de una hoja fósil de magnolio de entre 17 y 20 millones de años11, del fósil de un dinosaurio de 80 millones de años12, o a de los fósiles más antiguos que hoy por hoy se han analizado, y que corresponden a insectos conservados en ámbar, de entre 120 y 135 millones de años. En cuanto a los problemas con que nos encontramos a la hora de trabajar con este ADN, están los de tipo metodológico y la contaminación. En la degradación del ADN antiguo no sólo influye la antigüedad, sino también las condiciones ambientales (temperatura, pH, humedad...). Ése es el motivo por el que resulta prácticamente imposible extraer el ADN de las muestras de más de 100.000 años13. Además, al ser tan reducida la cantidad de ADN que se extrae, hay muchas posibilidades de que ésta se contamine con el ADN de los investigadores o de otros organismos vivientes, con lo cual la fiabilidad de los resultados resulta cuestionable. Estos trabajos que acabamos de mencionar más arriba, fueron objeto de un gran escepticismo y críticas de todo tipo, ya que ha resultado imposible su replicación en otro laboratorio independiente. Tras estos trabajos, la ambición de obtener resultados de muestras cada vez más antiguas fue cediendo paso al análisis de muestras más recientes, pero en las que los resultados eran reproducibles. Hoy en día se aconseja que los trabajos desarrollados sobre el ADN se ajusten, de cara a su publicación, a una serie de Criterios de Autenticidad14,15,16. En la tabla que reproducimos se recogen las más importantes:

|

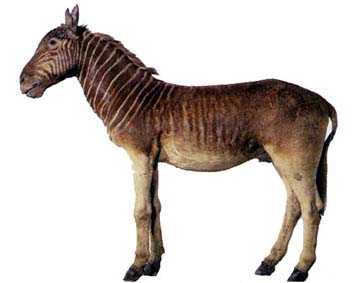

En estos momentos podemos afirmar que el campo del ADN antiguo ha alcanzado la madurez. Ya no se trata de conocer todo el genoma de los organismos que existieron en el pasado, sino que ateniéndose a los citados criterios, ir definiendo objetivos científicos cada vez más concretos. Los mayores éxitos científicos se han alcanzado en las investigaciones acerca de la historia evolutiva de animales extintos. Así, por ejemplo, ha sido posible determinar la relación existente entre el "quagga", desaparecido hace 150 años, y la cebra16, o entre el mamut y el elefante de la India17, así como las relaciones filogenéticas del lobo marsupial de Australia3 o del oso de las cavernas de Eurasia18. El denominador común de todos estos estudios viene a ser que el investigador y las muestras analizadas pertenecen a especies diferentes, de modo que si en un momento dado las muestras llegaran a contaminarse con el ADN del investigador, no habría ningún problema para distinguir cuál pertenece a uno y cuál al otro. Al examinar muestras humanas, sin embargo, este problema adquiere especial gravedad, por lo que en tales casos, para garantizar la fiabilidad de los resultados, es necesario seguir los dos últimos criterios enumerados en la tabla.

|

| "quagga" |

Una de los mejores trabajos que se han publicado sobre el ADN antiguo es el realizado por el equipo del Profesor S. Pääbo, con una especie estrechamente relacionada con la especie humana. En ella se analiza un problema sobre el que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en Antropología Física, que no es otro que el origen de nuestra especie, el Homo sapiens. En este trabajo se compara directamente el ADN extraído de un fósil de Neanderthal, posible antepasado de la especie humana, con el de nuestra especie19. La metodología que han empleado cumple todos los criterios arriba mencionados. Además, la posibilidad de extraer el ADN de otros dos especimenes de Neanderthal y de conseguir, en todos ellos, resultados compatibles20,21 puede ser considerada como una prueba adicional de autenticidad. El análisis filogenético realizado al ADN extraído al Neanderthal demostraba que su ADN quedaba al margen de la variabilidad genética de los humanos modernos, una conclusión que indicaba claramente que los neanderthales no pueden ser considerados antecesores de los humanos modernos. Sin menoscabar la relevancia de estas investigaciones, lo cierto es que estos trabajos se han visto limitados por el escaso número de muestras, ya que sólo se han obtenido las secuencias de tres ejemplares de Neanderthal19,20,21. Para poder proponer hipótesis más concluyentes es necesario disponer de más muestras y conocer, además, las secuencias de los primeros humanos modernos contemporáneos de los Neanderthales, que es precisamente lo que varios grupos de investigadores están haciendo en la actualidad. El trabajo que queda por hacer es inmenso y los resultados llegan lentamente. Pero los resultados que se obtengan, pueden ayudarnos a plantear nuevas hipótesis acerca de la evolución de nuestra especie.

El análisis del ADN puede realizar aportaciones muy importantes a los campos de la antropología y la arqueología. A partir de la comparación entre el contenido genético de la población antigua y de la moderna, podemos determinar las relaciones entre antecesor/descendiente y, así, concretar el origen de las poblaciones actuales. Lamentablemente, en la mayoría de los casos no resulta posible, dado que las malas condiciones en las que se encuentra el ADN recuperado de restos humanos antiguos, sólo permite conocer unas pocas secuencias y ello impide plantear relaciones filogenéticas fidedignas entre antecesor y descendiente. En cualquier caso, el ADN nos permite estudiar cuestiones más concretas. Así, por ejemplo, se ha comprobado que el análisis de ADN antiguo resulta válida para determinar el sexo de restos esqueléticos muy fragmentados y de los individuos infantiles y juveniles22,23, para establecer los vínculos (familiares o sociales) entre los individuos inhumados en el mismo enterramiento24, y para comprobar hipótesis formuladas a partir de los análisis genéticos de poblaciones humanas25,26.

En la UPV/EHU nuestro grupo viene investigando desde 1992 sobre estos últimos puntos, gracias a las subvenciones otorgadas por la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Álava, BBK y Vital Kutxa. Nuestros trabajos iniciales se centraron en el análisis de restos humanos del Neolítico procedentes del País Vasco, que nos permitieron desestimar una hipótesis formulada en 199827. Un equipo de investigadores italianos observaron que una muestra de vascos actuales presentaba la frecuencia máxima de Europa de un marcador (haplogrupo V del ADN mitocondrial), y basándose en este dato, propusieron que hace aproximadamente 15.000 años hubo una migración desde el sudoeste de Europa al noreste de Europa. La ausencia de este marcador en muestras del País Vasco del periodo comprendido ente 5.100-3.500 años, permitió refutar esta hipótesis25,26.

En estos momentos estamos trabajando sobre los restos humanos de Aldaieta, un yacimiento perteneciente a los siglos VI y VII, localizado en el pantano de Nanclares de Gamboa (Álava)28, el único yacimiento del País Vasco que ha proporcionado, además de un elevado número de esqueletos humanos, restos culturales de origen franco. A partir de los resultados que hasta el momento hemos obtenido, hemos observado que la distinción de género que hacían estas gentes con sus muertos (enterraban a los hombres con multitud de adornos y armas, y a las mujeres sin ningún tipo de ornamento) coincide con el sexo que hemos estimado gracias al análisis molecular29. Los datos genéticos nos facilitan, además, información sobre sus costumbres funerarias: al parecer, entre las personas enterradas en un mismo enterramiento podrían existir lazos de parentesco. Por último, sobre las relaciones filogenéticas de la población de Aldaieta, estamos reuniendo los datos genéticos de las poblaciones actuales potencialmente relacionadas históricamente con la misma.

Este breve recorrido a través del ámbito del ADN antiguo nos acerca a las aplicaciones y límites de este campo de investigación. En un primer momento se pensaba que el análisis del ADN de organismos ancestrales nos permitiría comparar los genomas de las especies extintas y de las actuales. En la década de 1980, el principal objetivo consistía en determinar la mayor antigüedad de los fósiles de los que se podía extraer ADN, pero enseguida quedaron de manifiesto los problemas originados por la degradación y contaminación con ADN moderno. Desde ese momento, las investigaciones del ADN han estado envueltas de un pesado halo de incredulidad, aunque, gracias a la implantación de unos severos criterios de autenticidad y al éxito alcanzado por los análisis genéticos de animales recientemente extinguidos, el ámbito del ADN vuelve a recuperar el prestigio perdido. En la cúspide de este proceso se situaría el análisis del ADN extraído del Neanderthal. Seguramente no conseguiremos recrear a los animales que vivieron en el pasado, como en la película "Jurassic Park", pero, quién sabe si, dentro de unos años, podremos llegar a extraer el ADN de fósiles de más de 100.000 años de antigüedad y, lo que resulta más interesante aún, si no seremos capaces de descubrir en qué fósil de nuestro linaje evolutivo aparecieron, por vez primera, las características genéticas que nos hacen humanos.

Bibliografía

1

Higuchi et al. (1984) Nature, 312: 282-284

2 Hagelberg et al.

(1989) Nature, 342: 485

3 Thomas et al. (1989)

Nature, 340: 465-467

4 Jeffreys et al.

(1992) Forensic Sci. Int., 56: 65-72

5 Gill et al. (1994)

Nature Genetics, 12: 431-435

6 Morin et al. (1992)

Proc. R. Soc. Lond., 249:293-297

7 Morin et al. (1994)

Science, 265: 1193-1201

8 Hashimoto et al.

(1996) Primates, 37: 305-318

9 Wang & Lu (1981)

Shen We Hua Hsueh Yu Shena We Li Chin Chan, 39: 70

10 Pääbo

(1985) Nature, 314: 644-645

11 Golenberg et

al. (1990) Nature, 344: 656-658

12 Woodward et al.

(1994) Science, 266: 1229-1232

13 Lindahl (1993)

Nature, 362: 709-715

14 Handt et al.

(1994) Experientia, 50: 524-529

15 Cooper &

Poinar (2000) Science, 289: 1139

16 Hofreiter et

al. (2001) Nature Reviews, 2: 353-359

17 Hagelberg et

al. (1994) Nature, 370: 333-334

18 Loreille et al.

(2001) Cur. Biol., 11: 200-203

19 Krings et al.

(1997) Cell, 90: 19-30

20 Krings et al.

(2000) Nature Genetics, 26: 144-146

21 Ovchinnikov et

al. (2000) Nature, 404: 490-493

22 Izagirre et al.

(2001) Munibe, 53: 143-150

23 Izagirre et al.

(2003) Antropología y Biodiversidad, 1: 285-289

24 Keyser-Tracqui

et al. (2003) Am. J. Hum. Genet., 73: 247-260

25 Izagirre &

de la Rúa (1999) Am. J. Hum. Genet., 65: 199-207

26 Izagirre &

de la Rúa (2000) Euskonews & Media, 71 zbk, gaia 71

27 Torroni et al.

(1998) Am. J. Hum. Genet., 62: 1137-1152

28 Azkarate (1999)

Memorias de Yacimientos Alaveses. Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Alava). Dip.

Foral de Álava, Dpto. de Cultura.

29 Bizcarra et al.

(2001) XV Congreso de Estudios Vascos: Euskal Zientzia eta Kultura, eta Sare

Telematikoak, 1: 195-199

euskonews@euskonews.com