La profesionalización

de la Enfermería en Bilbao Apuntes históricos

La profesión de enfermería, tal como hoy la conocemos, es el resultado de la confluencia de distintas modalidades de curadores de los tiempos pasados. En efecto, en nuestro medio existían durante las edades Media y Moderna diversos tipos de “sanadores” que atendían a los enfermos: curadores de llagas, físicos, cirujanos, barberos sangradores, algebristas, saludadores, parteras, litotomistas, clistereros, boticarios, especieros, etc., pero estas distintas modalidades, mal delimitadas en un principio, se fueron diferenciando y definiendo a medida que alcanzaban un status de “profesión”. El proceso de profesionalización comenzó por la Medicina y tardó algún tiempo en alcanzar a la Cirugía, cuando el revoltijo de categorías y modalidades de su ejercicio se estructuró entorno a dos tipos básicos: los cirujanos de toga larga o cirujanos latinos y los de toga corta o cirujanos romancistas.1

|

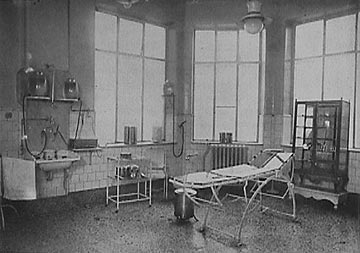

| Sala de curas de la Casa de Socorro del Ensanche, en Bilbao. |

Vamos aquí a centrarnos en algunas peculiaridades bilbaínas de este proceso en lo que se refiere a las tres líneas que dieron lugar a la actual profesión de Enfermería: la integrada por las matronas y los comachones, la de las enfermeras cuidadoras de enfermos y la formada por los cirujanos romancistas y practicantes.

I- De los “curadores de llagas” a los cirujanos romancistas y practicantes

La primera noticia que tenemos referente a un sanador que cobrase un salario de la Villa es la contratación de Margarita Sáez, quien fue asalariada por Bilbao el año 1513 para la curación de llagas a los pobres, con un sueldo de 4.000 maravedíes anuales (117, 6 reales)2. No es tan excepcional que se tratase de una mujer, pues, aunque los contados cirujanos vecinos de Bilbao que conocemos de fechas anteriores fueran varones, también otra vizcaína, María Ortiz de Guecho, ejerció su profesión en Mallorca y en Murcia; ciudad, esta última, que le concedió licencia para que “cure de fístolas, e lamparones e tiña en esta ciudad” en el año 1480.3

|

| Primeros intentos de una escuela de enfermería en Bilbao (1933?). Las clases teóricas tenían lugar en el Centro Vasco de la calle Bidebarrieta y las prácticas en el Hospital de Basurto. Alumnado y profesorado de la primera promoción. |

Antes y después de Margarita, fueron numerosos los cirujanos romancistas que atendieron a la salud de los bilbaínos, oscilando su número alrededor de seis, pero se trataba de un ejercicio libre, sin contrato con el municipio. Debemos de suponer que la práctica de sangrías constituiría una faceta importante de su trabajo diario, aunque también atendían a traumatismos, fracturas, dislocaciones, heridas, enfermedades de la piel, etc.

A mediados del siglo XVIII apareció una figura que iba a tener una continuidad casi hasta nuestros días y que ofrece un interés especial: “El cirujano-platicante” del Hospital de los Santos Juanes en Achuri; plaza hospitalaria de cirujano romancista que sería el encargado de garantizar una asistencia de urgencia permanente en aquel Hospital, tanto para los enfermos ingresados en él, como para el vecindario de la Villa. Tenía obligación de residir en el propio hospital y no podía abandonarlo salvo en muy contadas ocasiones.4

|

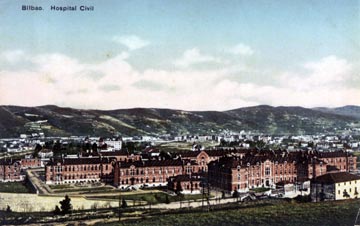

| Quirófano 1920. |

A comienzos del siglo XIX se duplicó esta figura a fin de que fuesen dos los cirujanos de “entrada” o de “puertas” y gozasen de una mayor libertad de movimientos. Con algunos vaivenes y distintas alternativas estos profesionales prestaron asistencia a los heridos y accidentados en la Villa hasta hace pocos años, primero en el Hospital de Achuri y luego en el de Basurto, hasta que la reforma hospitalaria llevada a cabo a partir del año 1985 suprimió las plazas de practicantes en el cuarto de socorro del Hospital.

En los años finales del siglo XIX el Ayuntamiento bilbaíno aumentó el número de practicantes de su plantilla, al crear nuevas casas de socorro y una plaza para la atención domiciliaria al padrón de la beneficencia; número que fue aumentando hasta que, en la década de 1950, eran ya dieciséis las plazas de practicante de casas y cuartos de socorro, siendo ocho las de distrito.

|

| Escuela de enfermería. |

Si tenemos en cuenta que la Seguridad Social creó su servicio de urgencias en el año 1968, no parece exagerado afirmar que la asistencia a la población bilbaína, en lo que se refiere a cirugía menor, recayó en estos profesionales hasta que la creación del Servicio Vasco de Salud – Osakidetza, la extensión de la asistencia sanitaria a toda la población y el desarrollo de un servicio de urgencias de nuevo cuño, relevó al Ayuntamiento de esa competencia.

Cuando esto ocurrió, la corporación municipal decidió destinar a sus profesionales a otras funciones, entre las que destacaremos una que aún persiste y que constituye, en cierto modo, una línea de continuidad para esta rama de la profesión de enfermería: las ambulancias atendidas por diplomados en enfermería y dotadas de medios para el soporte vital avanzado.

|

| Escuela de enfermería: prácticas de quirófano. |

II- Las matronas y los cirujanos comachones

La presencia de mujeres que ayudan a otras durante el parto es habitual en todas las culturas, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, y Bilbao no ha sido una excepción, aunque es leve el rastro que nos han dejado las personas que se han dedicado esta labor.

Sabemos que en la Villa recién fundada, allá por los siglos XIV y XV, las parteras estaban exentas de algunos tributos. Así, en la fogueración del año 1514 consta que, en Bilbao, estaban excluidas del impuesto las fogueras de clérigos, carceleros, e pregonero e partera e otras personas privadas.5

|

| Médicos y enfermeras del Hospital Militar de Zugazarte (Getxo), 1937. |

Años después, el 26 de febrero de 1691, encontramos que la corporación contrata a una mujer para que ejerza de partera durante cuatro años. La escritura es firmada por Gracia Ramírez. En 17236, la que firma un contrato de obligación es Juana María Romero, matrona, acompañada por Francisco de Lorena, su marido, respondiendo ambos con sus bienes del cumplimiento por parte de ella. Se le asigna un salario de 50 ducados anuales pagaderos por tercios, cada cuatro meses y su duración es de dos años. Tiene por obligación “acudir con diligencia cuando fuera llamada para atender partos sin cobrar otra cosa que el “voluntario estipendio que se acostumbra a dar”. El contrato estipula que Juana no puede abandonar la Villa sin permiso del alcalde o de los señores del Ayuntamiento.

Pero esta figura de la comadrona contratada no fue constante y la corporación decidió suprimirla cuando la asistencia a los partos complicados quedó encomendada al cirujano latino. Hubieron de pasar casi doscientos años para que volviéramos a verla, cuando un acuerdo de la Comisión Permanente del Ayuntamiento bilbaíno del 25 de abril de 1928 nombró matronas municipales a Juliana Madrazo Arrien y a Patricia Laiseca Larramendi. Nombramiento efectuado como parte de un plan para reducir la elevada mortalidad infantil y que incluía también la contratación de un tocólogo.7

|

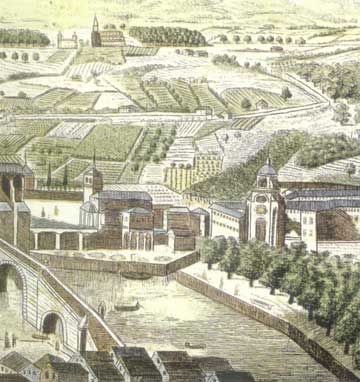

| Representación del hospital de Achuri en un plano de Bilbao del siglo XVIII; entre las iglesias de los Santos Juanes y La Encarnación. |

Este servicio fue perdiendo razón de ser según la Seguridad Social iba extendiendo su cobertura sanitaria, pero tuvo continuidad hasta el año 1982, cuando las dos últimas matronas, Concepción López Niclós y Leonor Arberas, fueron trasladas a otros servicios de la sanidad municipal.

III- Cuidadores de enfermos

La tercera de las líneas de profesionales que ha contribuido a la creación de la moderna profesión es la que más se asemeja a lo que entendemos habitualmente por “enfermería”. Representada en principio por las personas encargadas de cuidar a los enfermos en los hospitales o en su domicilio, ha desarrollado una gran variedad de especialidades y subespecialidades, pero no ha perdido nunca su norte constituido por ese concepto de “cuidado al enfermo”. Así como los practicantes y cirujanos romancistas solían ser varones, las mujeres han constituido tal abrumadora mayoría entre los cuidadores de enfermos que han dado género al nombre de la profesión: “enfermera”.

|

| Hospital de Basurto. |

Las primeras cuidadoras de enfermos que nos vamos a encontrar en Bilbao son las “beatas” o “beguinas”, nombre con el que se conocía en el Medioevo a las mujeres que, sin ser monjas, hacían vida en comunidad para mejor cumplir sus deberes religiosos; en Bilbao8 no se regían por una regla que exigiera clausura y prestaban especial atención al cuidado de enfermos y moribundos, tanto en el hospital como en los domicilios privados, por lo que solían ser muy apreciadas entre el vecindario, quien solía mostrar su agradecimiento con pequeños o grandes donativos, imprescindibles para la subsistencia de estas comunidades; comunidades que, por otra parte, no exigían una dote para ingresar en ellas y carecían de esta fuente de ingresos, habitual en los conventos de monjas. Los beateríos situados en los hospitales bilbaínos, o junto a ellos, tenían una especial dependencia de las autoridades municipales. El oficio de beata del hospital requería un aprendizaje y era bastante solicitado, pudiendo acceder a este oficio sólo las nacidas en la Villa.

A comienzos del año 1583, tanto los beateríos de Bilbao como los de Abando, fueron requeridos a la observancia de la clausura monacal bajo prohibición de admitir nuevas aspirantes. Tal requisitoria fue hecha por disposición del Breve Circa pastoralis del Papa Pío V, en cumplimiento de las ordenaciones del concilio de Trento sobre la observancia de la clausura en los monasterios; así fue como los beateríos bilbaínos, a pesar de la resistencia que opusieron y del apoyo que recibieron para ello de las autoridades municipales, tuvieron que elegir entre transformarse en conventos de clausura o desaparecer.

|

| “Curador de llagas”. |

Las señoras

|

|

| Damas de la Cruz Roja, 1910. |

El vacío dejado por la desaparición de los beateríos adjuntos a los hospitales hubo de ser llenado de alguna manera y, a tal efecto, el Regimiento de la Villa, como patrono único de los hospitales, procedió al nombramiento de una mujer que se encargara de estas labores ayudada por algunas criadas a las que ella misma debía contratar y gobernar. Recibió el nombre de señora, aunque en ocasiones se refieran a ella como rectora o administradora.

Durante los primeros años, cada nueva señora debía de abonar una dote antes de ocupar su cargo, dote que en algunas ocasiones se aportaba en metálico y, en otras, mitad en metálico y mitad en especie.

Durante más de 300 años este fue el sistema que, con pequeñas variaciones, siguieron los dos hospitales bilbaínos. Cuando en el año 1661 el Hospital de los Santos Juanes dejó de ser un albergue para pobres y peregrinos, cambiando a una dedicación exclusiva para la “curación de enfermos”, se puso de manifiesto la necesidad de dotarle con mayores recursos de enfermería, pero para ello sólo se cambió el número y salario de las criadas y no se alteró la figura de la señora. En varias ocasiones se procedió a una solución sui generis y se decidió incluir en un solo contrato al cirujano y a la señora, quienes debían de formar matrimonio y gobernar la vida cotidiana del hospital, así como el personal subalterno.

|

Las Hermanas de la Caridad

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX Bilbao sufrió la presencia de nutridas guarniciones militares con tropas francesas, inglesas, portuguesas y españolas; hubo necesidad de habilitar hospitales militares y soportar una presión mayor sobre el Hospital Civil, cuyos mecanismos de control del gasto se vieron desbordados. Tuvieron lugar algunos episodios en los que señoras del hospital se vieron envueltas en sospechas de desvíos de alimentos, de robo o de corrupción. Así fue que, en un documento fechado el 31 de octubre de 1820, el secretario de la Junta del Hospital, Josef Miguel de Asurduy, dio cuenta de la necesidad y conveniencia de traer un grupo de monjas del Instituto de Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl que se hiciera cargo de la enfermería del nuevo hospital. Argüía para ello el magnífico trabajo que realizaban estas monjas en algunos hospitales de las naciones cultas de Europa y en algunas ciudades españolas; aunque parece lícito pensar que los incidentes que hemos referido pudieran tener alguna relación con esta petición.9

|

| Escuela de enfermería Florence Nightingale en Burdeos (Francia). Promoción del año 1920. |

De esta forma llegaron al nuevo Hospital de los Santos Juanes las seis hermanas del Instituto de las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl con las que se pensaba solucionar su gobierno y enfermería; pero lo que prometía ser un buen negocio para la Junta de Caridad, los enfermos y la Villa, no tardó en mostrar su lado negativo. Un nuevo Director General del Instituto de San Vicente Paúl, órgano de gobierno de las Hermanas de la Caridad, consideró que el convenio firmado por su antecesor era demasiado complaciente con la Junta General y presentó un ultimátum a la Junta del Hospital, diciendo que había elaborado una normativa general para el gobierno de las hermanas en los hospitales españoles y una parte substancial de dicha normativa chocaba frontalmente con el reglamento del hospital bilbaíno. El punto de roce principal era la propia concepción de la estancia de las monjas en el hospital, pues tanto el convenio primero como la reglamentación del hospital excluían formalmente la presencia de una comunidad religiosa y consideraba que las monjas eran empleadas del hospital que vivían en él, mientras se le exigía la libertad de formar un convento autónomo dentro del hospital, con su comunidad, superiora, capilla y normas propias.10

|

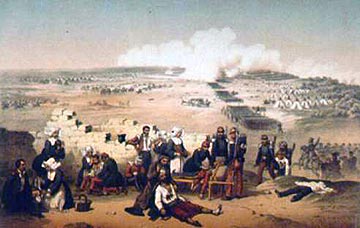

| Monjas – enfermeras en la Guerra de Crimea. |

En sesión de noviembre de 1831 el Ayuntamiento respaldó la propuesta de la Junta y así fue como las siete monjas comenzaron a salir del hospital el 10 de noviembre. El Ayuntamiento acordó nombrar un enfermero mayor y una señora (a poder ser consortes), además de tres enfermeras para suplir la labor de las monjas.

Años más tarde, cuando finalizaba el siglo XIX, volvieron las monjas al hospital y consiguieron mantener en él, durante casi un siglo, una comunidad que obtuvo todos los poderes que había reclamado antes de ser expulsadas.

Las enfermeras

Ya en pleno siglo XX, la presión de los médicos del hospital sobre la Junta de Caridad para conseguir una mayor profesionalización de la enfermería fue constante, a partir de la etapa en que fue director Enrique de Areilza. Fruto de esta presión surgió primero la escuela de enfermería ubicada en el propio hospital, y la total profesionalización de los cuidados de enfermería después, suprimiendo los servicios de las Hermanas de la Caridad; profesionalización que no fue alcanzada hasta hace unos pocos años, en la década de los ochenta.

|

1VILLANUEVA EDO, Antonio.- “Los cirujanos romancistas de Vizcaya del siglo XVIII”, Gaceta Médica de Bilbao Vol. 96, 199: 119. Se expone aquí con claridad tanto el peso de los cirujanos en la atención sanitaria como la gran complejidad que había alcanzado la profesión de cirujano y el elevado número de tipos distintos de profesionales de la cirugía en ese siglo.

2ENRIQUEZ FERNANDEZ, J. y otros, Colección documental del Archivo Histórico de Bilbao (1514-1520), Donostia: Eusko Ikaskuntza (Colección Fuentes Documentales el País Vasco, 108), 2001; 1.372 (documento nº 386)

3Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares. (14 de octubre de 1480) Citado por QUESADA SANZ, J. “Algunos aspectos de la Medicina en Murcia durante el reinado de los Reyes Católicos”. En TORRES FONTES, J. y otros. De historia médica murciana. I: Los médicos, Murcia, 1980, págs 101-167, en págs. 128-129; la concesión de la licencia en pág. 132.

4Condiciones

con las cuales se ha de otorgar la escritura de Manuel Larraondo Zirujano

platicante de los santos Hospitales desta noble Villa de Bilbao por tiempo

de dos años”

Así reza el encabezamiento de un documento conservado en la Sección

Antigua del Archivo Histórico Municipal de Bilbao (AHMB), fechado el

de 20 de diciembre de 1760, cuyo contenido puede considerarse como modelo

de la reglamentación que regulaba el trabajo de estos profesionales.

(AHMB, Sección Antigua, 0435/001/017)

5ENRIQUEZ FERNANDEZ, J. y otros, Foguera de las villas de Vizcaya de 1514, (Fuentes documentales medievales del País Vasco Nº 79), Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997; 258.

6AHMB, Sección Antigua, signatura 0082/001/016, folio 87.

7Archivo Administrativo del Ayuntamiento de Bilbao, libros de actas de la Comisión Permanente, semestre 1º de 1928

8HENRIQUE FERNANDEZ, Javier y otros, Libro de Acuerdos y Decretos de la Villa de Bilbao (1509-1515), Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1995:113-125

9AHMB, Sec Antigua, 0344/01, folios 416 y 417.

10Pueden encontrarse referencias a este conflicto en varios documentos guardados en la Sección Antigua del AHMB, con signaturas 353/001/007 (1824), 0355/001/043 (1831).

euskonews@euskonews.com