Una ruta por los pueblos de hace mil años: Las aldeas del monte Oiz

Iñaki GARCÍA CAMINO, Arqueólogo del Servicio Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia. Profesor tutor de la UNED, Bergara

Cuando en 1004 Sancho Garces III el Mayor, ascendió al trono de la monarquía de Pamplona (la más importante de la época, respetada por los reyes vecinos y temida por los últimos califas de Al-Andalus), la mayor parte de los pueblos que hoy conforman Euskal Herria ya existían. Poco antes del año 1000 un crecimiento demográfico y económico sin precedentes provocó que grupos de campesinos y ganaderos levantaran pequeñas aldeas, abriendo claros en los bosques, en las laderas de las montañas, en los abrigos del litoral o en los bordes de los valles. Para ello tuvieron que roturar tierras y montes, crear prados artificiales, drenar las vegas y aprender a controlar los recursos naturales.

Ejemplos de este proceso de fundación de aldeas existen por todas partes: desde el Cantábrico hasta el valle del Ebro. Pero para realizar el itinerario por los pueblos de hace 1000 años hemos elegido una comarca que no destaca, precisamente, por la existencia de castillos, monasterios o palacios que nos remitan al medioevo, pero que posee numerosas evidencias de haber sido ocupada en la alta Edad Media. Haremos un paseo por las aldeas que se organizaron hace más de 1000 en las laderas de un macizo montañoso: el del Oiz (Bizkaia), y que todavía hoy continúan siendo ocupadas constituyendo el entramado básico del poblamiento rural.

Para este viaje estamos obligados a imaginar. A imaginar un mundo diferente al nuestro, mucho menos poblado, en el que el bosque dominaba el paisaje y donde algunos campesinos se arriesgaron a instalarse en pequeñas aldeas, construyendo modestas cabañas para vivir, almacenar los excedentes de la producción o trabajar. Sin embargo, entre todos los edificios y espacios que desde la aldea se dominaban destacaban dos: la iglesia y el cementerio, creados con el esfuerzo de los vecinos para ser eternos, para perdurar a través del tiempo. La primera, por ser la casa de Dios quien les protegía de lo desconocido, pero también de los señores, y el segundo por ser el lugar donde descansaban los antepasados estrechamente relacionados con la comunidad. Por ello y debido al deseo de aquellos pobladores de hace un milenio, todavía conservamos algunos vestigios de su existencia, aunque muchos pasen desapercibidos a nuestros ojos ya que, pese a sus pretensiones, sus descendientes modificaron el paisaje de las viejas aldeas, para prosperar o sobrevivir.

Iniciaremos

nuestro recorrido en el barrio de Goiuria

(Iurreta), situado en una terraza de las estribaciones meridionales

del Oiz, desde donde se divisa una amplia perspectiva del valle del Duranguesado,

donde hacia 1297 se fundó la villa de Durango. El barrio, en la actualidad,

está formado por unos pocos caseríos agrupados en torno a un

antiguo camino que unía el puerto de Urkiola con la costa a través

del portal de Maguna (Muxika). En un extremo de la terraza, se levanta una

ermita dedicada a Nuestra Señora, reconstruida en el siglo XVIII sobre

las ruinas de una iglesia y de un cementerio que fueron utilizados entre los

siglos IX y XI. De la iglesia primitiva se conserva una pequeña ventana

reaprovechada en el muro sur, cerca del ingreso, conseguida al horadar en

un sillar de arenisca dos estrechas luces verticales, rematadas en arcos ultrapasados

y separadas por una columnita. Del cementerio proceden dos estelas depositadas

en el Museo Vasco de Bilbao. Llevan éstas una sencilla inscripción

funeraria con la invocación a Dios seguida del nombre del difunto,

que en un caso era Cinemus y, en otro, Emulus. Detrás

de la iglesia, en un barranco se encuentran tres sepulcros que hacen funciones

de abrevaderos.

Iniciaremos

nuestro recorrido en el barrio de Goiuria

(Iurreta), situado en una terraza de las estribaciones meridionales

del Oiz, desde donde se divisa una amplia perspectiva del valle del Duranguesado,

donde hacia 1297 se fundó la villa de Durango. El barrio, en la actualidad,

está formado por unos pocos caseríos agrupados en torno a un

antiguo camino que unía el puerto de Urkiola con la costa a través

del portal de Maguna (Muxika). En un extremo de la terraza, se levanta una

ermita dedicada a Nuestra Señora, reconstruida en el siglo XVIII sobre

las ruinas de una iglesia y de un cementerio que fueron utilizados entre los

siglos IX y XI. De la iglesia primitiva se conserva una pequeña ventana

reaprovechada en el muro sur, cerca del ingreso, conseguida al horadar en

un sillar de arenisca dos estrechas luces verticales, rematadas en arcos ultrapasados

y separadas por una columnita. Del cementerio proceden dos estelas depositadas

en el Museo Vasco de Bilbao. Llevan éstas una sencilla inscripción

funeraria con la invocación a Dios seguida del nombre del difunto,

que en un caso era Cinemus y, en otro, Emulus. Detrás

de la iglesia, en un barranco se encuentran tres sepulcros que hacen funciones

de abrevaderos.

Siguiendo

el antiguo camino, convertido hoy en carretera, llegamos a la ermita de Santa

Catalina, y de aquí nos dirigimos al barrio de Momoitio

(Garai): ubicado en otra terraza sobre el valle, está constituido

por dos caseríos y una ermita dedicada a San Juan Bautista. Como en

el caso anterior, ya existía en el siglo IX, cuando una reducida comunidad

de labradores y ganaderos levantó una pequeña iglesia de piedra,

de apenas 35 metros cuadrados de superficie, cuyos cimientos se encuentran

bajo la construcción actual datada en el siglo XVI, como se desprende

del ingreso en arco de medio punto y de la ventana asaetada decorada con bolas

del ábside. En torno a la vieja iglesia se reservó un espacio

para ser usado como cementerio, del que se excavaron más de 100 sepulturas

cubiertas por grandes

Siguiendo

el antiguo camino, convertido hoy en carretera, llegamos a la ermita de Santa

Catalina, y de aquí nos dirigimos al barrio de Momoitio

(Garai): ubicado en otra terraza sobre el valle, está constituido

por dos caseríos y una ermita dedicada a San Juan Bautista. Como en

el caso anterior, ya existía en el siglo IX, cuando una reducida comunidad

de labradores y ganaderos levantó una pequeña iglesia de piedra,

de apenas 35 metros cuadrados de superficie, cuyos cimientos se encuentran

bajo la construcción actual datada en el siglo XVI, como se desprende

del ingreso en arco de medio punto y de la ventana asaetada decorada con bolas

del ábside. En torno a la vieja iglesia se reservó un espacio

para ser usado como cementerio, del que se excavaron más de 100 sepulturas

cubiertas por grandes  losas

de arenisca horadadas en uno de sus extremos. Todavía se pueden ver

algunas semienterradas en la campa. Sobre estas losas se realizaban hogueras

rituales cuyos carbones se introducían por el orificio en el interior

de las fosas sepulcrales cubriendo los esqueletos. Estos se depositaron mirando

hacia el Este, sin ajuar personal, salvo tres individuos que fueron enterrados

con sus anillos (de plata decorados con un motivo astral) o con algunas cuentas

de collar depositadas junto a la cabeza a modo de amuletos.

losas

de arenisca horadadas en uno de sus extremos. Todavía se pueden ver

algunas semienterradas en la campa. Sobre estas losas se realizaban hogueras

rituales cuyos carbones se introducían por el orificio en el interior

de las fosas sepulcrales cubriendo los esqueletos. Estos se depositaron mirando

hacia el Este, sin ajuar personal, salvo tres individuos que fueron enterrados

con sus anillos (de plata decorados con un motivo astral) o con algunas cuentas

de collar depositadas junto a la cabeza a modo de amuletos.

A

apenas 1 kilómetro de Momoitio se localiza el centro del municipio,

Garai,

que dispone de dos iglesias. La parroquial, dedicada a San Miguel, renacentista

y de aparejo de cuidada sillería, tiene su origen en la alta Edad Media,

ya que en sus inmediaciones se descubrió y estudió un cementerio

similar al de Momoitio, con sepulturas cubiertas por losas perforadas.

A

apenas 1 kilómetro de Momoitio se localiza el centro del municipio,

Garai,

que dispone de dos iglesias. La parroquial, dedicada a San Miguel, renacentista

y de aparejo de cuidada sillería, tiene su origen en la alta Edad Media,

ya que en sus inmediaciones se descubrió y estudió un cementerio

similar al de Momoitio, con sepulturas cubiertas por losas perforadas.

En otras terrazas arrellanadas de las estribaciones del monte Oiz y en cotas topográficas muy semejantes se encuentran otros barrios donde también se han hallado vestigios de su pasado que nos remiten a los siglos IX y X.

Al Este de Garai se localiza el núcleo rural de Andikona (Berriz)

formado por una agrupación de caseríos presididos por la majestuosa

iglesia de Nuestra Señora, del siglo XVI, construida en estilo gótico-renacentista,

pero con trazas arqueológicas que permiten retrasar la ocupación

del lugar a fechas anteriores al año 1000. En concreto, nos referimos

a dos cubiertas de sepulturas con el característico orificio de estos

cementerios, que fueron reutilizadas en el enlosado del pórtico de

la iglesia y en un puentecillo de los alrededores. También hace más

de medio siglo se recuperó una estela discoidal que se conserva en

el Museo Vasco de Bilbao.

Desde

Andikona ascendemos al alto de Trabakua, pero poco antes de llegar podemos

observar el barrio de Zengotita

(Mallabia), constituido por varios caseríos y los restos de

un hórreo apenas reconocible que debe remontar al siglo XVI. Como es

habitual, en la ermita que presta servicio a la comunidad, algo separada del

núcleo de población, encontramos los testimonios que nos informan

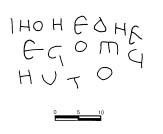

de su origen. En su interior se conserva una estela rectangular con borde

superior ligeramente curvo con una inscripción similar a las que antes

hemos comentado, aunque en esta ocasión el nombre del difunto es Mumuto.

Y en el exterior, dos cubiertas sepulcrales, una de ellas horadada que protegía

un enterramiento efectuado en tierra; y la otra de sección triangular

destinada a cubrir un sepulcro de piedra.

Desde

Andikona ascendemos al alto de Trabakua, pero poco antes de llegar podemos

observar el barrio de Zengotita

(Mallabia), constituido por varios caseríos y los restos de

un hórreo apenas reconocible que debe remontar al siglo XVI. Como es

habitual, en la ermita que presta servicio a la comunidad, algo separada del

núcleo de población, encontramos los testimonios que nos informan

de su origen. En su interior se conserva una estela rectangular con borde

superior ligeramente curvo con una inscripción similar a las que antes

hemos comentado, aunque en esta ocasión el nombre del difunto es Mumuto.

Y en el exterior, dos cubiertas sepulcrales, una de ellas horadada que protegía

un enterramiento efectuado en tierra; y la otra de sección triangular

destinada a cubrir un sepulcro de piedra.

Después de pasar Zengotita, sin superar el puerto de Trabakua, tomamos una desviación hacia la barriada de Goitana (Mallabia). En ella lo primero que observa el visitante es la ermita de San Juan Bautista, modesta construcción del siglo XVI levantada sobre una iglesia anterior que también disponía de su necrópolis, pendiente de excavación por parte de los arqueólogos.

Superado el puerto, ya en la vertiente septentrional del Oiz, descendemos hacia Iruzubieta y de aquí nos dirigimos hacia Bolibar. Antes de llegar a este enclave ascendemos al barrio de Arta (Ziortza-Bolibar), con su correspondiente ermita dedicada a San Pedro que posee una ventana geminada con dos óculos sobre las luces, tallada en un bloque de arenisca, y relacionada con las construcciones asturianas del siglo X. Por esa época, a un lado de la iglesia se levantaron, empleando la madera, algunas construcciones domésticas (viviendas y almacenes), sustituidas posteriormente por caseríos de piedra entre los que destacan el de Arizpe del siglo XVII y el de Lezartza de la siguiente centuria, profusamente decorado con rudas tallas barrocas de tema religioso (veneras, racimos de uvas y músicos).

De vuelta al valle remontamos el curso del río hasta Bolibar, cuyo nombre, que significa valle del molino, es un indicio de la vocación agrícola del asentamiento. El lugar ya existía en el siglo XI cuando se disputaba con Zenarruza el control de la vertiente septentrional del Oiz. Durante un tiempo ambos enclaves se beneficiaron del crecimiento económico que generaban las aldeas del entorno, lo que permitió a sus pobladores reedificar sus iglesias en estilo románico, de lo que son testimonio dos impostas taqueadas que se conservan en el Museo Simón Bolívar (donde también puede verse una reconstrucción del paisaje de este entorno en el año 1000). Pero, a la larga, Bolibar fue también absorbida por Zenarruza, a quien, convertida en colegiata, favorecieron los señores de Bizkaia y reyes castellanos en 1386, entregándole los diezmos, tierras de labrar y de pasto, aguas y montes pertenecientes a la vieja aldea molinera.

Por

un camino empedrado del siglo XVIII llegamos al monasterio cisterciense de

Zenarruza.

La imagen actual es la de un complejo religioso constituido por la iglesia,

la residencia de los abades, la hospedería y lo que fueron las casas

de los canónigos y de los colonos, articuladas en torno a un patio.

Pese al sabor gótico-renacentista del conjunto, no todas las construcciones

fueron realizadas en el mismo tiempo, sino que se fueron agregando al núcleo

principal constituido por la iglesia cuyo origen remonta al siglo X, aunque

el edificio actual sea del XV. Así, en las excavaciones, los arqueólogos

detectaron los restos de dos templos y de dos necrópolis más

antiguas. De la construcción original se conserva un sillar prerrománico

decorado en bajorrelieve con un motivo astral; y del cementerio algunas cubiertas

sepulcrales horadadas, de los siglos IX y X. Sobre estos elementos, a mediados

del XII, se construyó otra iglesia en estilo románico, más

amplia aunque de una sola nave, dividida en dos tramos y aspecto sobrio, casi

de fortaleza. En su entorno continuó usándose el cementerio,

pero algunos personajes prefirieron ser enterrados en sepulcros exentos ornamentados

con motivos propios de la iconografía de tradición franca y

con otros emparentados con la escultura románica, como se aprecia en

el magnifico ejemplar que se conserva en el Claustro.

Por

un camino empedrado del siglo XVIII llegamos al monasterio cisterciense de

Zenarruza.

La imagen actual es la de un complejo religioso constituido por la iglesia,

la residencia de los abades, la hospedería y lo que fueron las casas

de los canónigos y de los colonos, articuladas en torno a un patio.

Pese al sabor gótico-renacentista del conjunto, no todas las construcciones

fueron realizadas en el mismo tiempo, sino que se fueron agregando al núcleo

principal constituido por la iglesia cuyo origen remonta al siglo X, aunque

el edificio actual sea del XV. Así, en las excavaciones, los arqueólogos

detectaron los restos de dos templos y de dos necrópolis más

antiguas. De la construcción original se conserva un sillar prerrománico

decorado en bajorrelieve con un motivo astral; y del cementerio algunas cubiertas

sepulcrales horadadas, de los siglos IX y X. Sobre estos elementos, a mediados

del XII, se construyó otra iglesia en estilo románico, más

amplia aunque de una sola nave, dividida en dos tramos y aspecto sobrio, casi

de fortaleza. En su entorno continuó usándose el cementerio,

pero algunos personajes prefirieron ser enterrados en sepulcros exentos ornamentados

con motivos propios de la iconografía de tradición franca y

con otros emparentados con la escultura románica, como se aprecia en

el magnifico ejemplar que se conserva en el Claustro.

Justo

al noroeste, al otro lado de un estrecho valle, se observa otra ermita donde

acabaremos nuestro recorrido, aunque en ella sitúa la tradición

el origen de Zenarruza. Nos referimos a Santa Lucía de Gerrika

(Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz). Según relata el insigne

historiador vasco de finales del siglo XVIII Juan

Ramón Iturriza, en el año 968, estando reunidos en el cementerio

de dicha ermita, entonces iglesia, los caballeros, escuderos y diviseros más

importantes de Bizkaia, vieron como una águila se precipitó

sobre ellos, y acercándose a una sepultura cogió con sus garras

una calavera. Después de alzar de nuevo el vuelo la dejó caer

en un lugar boscoso donde poco más tarde se construyó la primitiva

abadía de Zenarruza, al considerar este acontecimiento como sobrenatural.

Es seguro que la leyenda no es sino un intento de explicar el prestigio adquirido

por la colegiata. Pero lo cierto es que la barriada de Gerrika ya existía

en el siglo X. De su iglesia, probablemente situada bajo la ermita actual

que será objeto de

Justo

al noroeste, al otro lado de un estrecho valle, se observa otra ermita donde

acabaremos nuestro recorrido, aunque en ella sitúa la tradición

el origen de Zenarruza. Nos referimos a Santa Lucía de Gerrika

(Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz). Según relata el insigne

historiador vasco de finales del siglo XVIII Juan

Ramón Iturriza, en el año 968, estando reunidos en el cementerio

de dicha ermita, entonces iglesia, los caballeros, escuderos y diviseros más

importantes de Bizkaia, vieron como una águila se precipitó

sobre ellos, y acercándose a una sepultura cogió con sus garras

una calavera. Después de alzar de nuevo el vuelo la dejó caer

en un lugar boscoso donde poco más tarde se construyó la primitiva

abadía de Zenarruza, al considerar este acontecimiento como sobrenatural.

Es seguro que la leyenda no es sino un intento de explicar el prestigio adquirido

por la colegiata. Pero lo cierto es que la barriada de Gerrika ya existía

en el siglo X. De su iglesia, probablemente situada bajo la ermita actual

que será objeto de  excavaciones

arqueológicas el próximo año, se conserva una ventana

de tres luces con óculos superpuestos de tradición asturiana,

que puede contemplarse en el interior del templo. De su cementerio se conservan

losas agujereadas características de la zona y un sepulcro de piedra

donde debió ser enterrado uno de los miembros más destacados

de la comunidad aldeana.

excavaciones

arqueológicas el próximo año, se conserva una ventana

de tres luces con óculos superpuestos de tradición asturiana,

que puede contemplarse en el interior del templo. De su cementerio se conservan

losas agujereadas características de la zona y un sepulcro de piedra

donde debió ser enterrado uno de los miembros más destacados

de la comunidad aldeana.

euskonews@euskonews.com