Moradas para la representación de la memoria de la vida. La función simbólica del arte en Vista Alegre, el Cementerio de Bilbao

Ana ARNAIZ, Profesora Titular del Departamento de Escultura. Facultad de Bellas Artes. Universidad del País Vasco/EHU

Fotografía: Victor CLAVER

PREÁMBULO. Breve momento para la inflexión cultural

Los lugares de enterramiento representan, conmemoran y monumentalizan la memoria colectiva e individual. Para acercarse brevemente al Cementerio de Vista Alegre de Bilbao sin restar interés a su significación cultural y testimonial, es necesario orientar algunas cuestiones que contextualicen este complejo lugar. Ya que, en su disposición para mostrarse como el doble de la ciudad de los vivos, los cementerios, también llamados ciudad de los muertos, continúan evidenciando la tensión entre lo simbólico y lo funcional propia del trabajo del arte en el espacio público y en los procesos urbanizadores.1

|

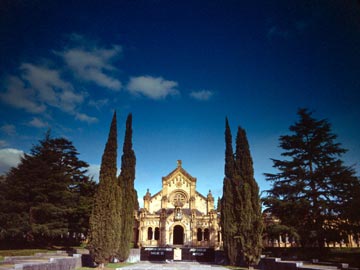

| Entrada principal. |

Son cuestiones cuyo sentido pierde valor en el siglo XXI, una época sumergida todavía en las controversias entre el agotamiento del paradigma moderno y la cultura posmoderna, en la que la posición cultural del hombre occidental ante la muerte ha sido relativizada excluyendo, paulatinamente, del ámbito social sus signos y evidencias. Esta circunstancia es verificable y ha ido en aumento por dos cuestiones fundamentales. La primera, por la necesidad de ocultar la conciencia sobre la noción de muerte tras la Segunda Guerra Mundial (Louis-Vincent Thomas), viene observándose lógicamente desde la segunda mitad del siglo XX. Y la segunda es una consecuencia postmoderna, que devalúa aún más el valor y la significación de dicha noción de muerte. Esta circunstancia puede deberse a las nuevas economías simbólicas, interesadas en rentabilizar económicamente los valores de una cultura occidental basada en la gestión de metáforas seductoras que estimulen el consumo llamado experiencial. Una devaluación que ha ido descargando a la muerte de su carga real en un movimiento inversamente proporcional al crecimiento de la sociedad del espectáculo (Debord), ya que no es posible obtener de ella un beneficio directo. Si excluimos, claro está, el espectáculo de la guerra y su consumo en imágenes como indicaba Susan Sontag en su reciente ensayo Ante el dolor de los demás.

CULTURA y MUERTE. Alfa y Omega en Vista Alegre

Todo tiene un final. Esta frase resume un saber que suele evocarse cuando el proceso de cualquier acontecimiento se encuentra con un límite, sin posibilidad de continuidad, cuando es irreversible. Si además es vital, si tiene que ver con el final de la vida de una persona, este acontecimiento se presenta como una marca que es sentida como falta real para sus semejantes. Tomar conciencia de esta marca debió imprimir en el hombre una huella experiencial tan indeleble que se volvió parte constitutiva de su identidad de sujeto y de su proceso de humanización. Por esta constatación de los límites de la vida configuró un lugar para la existencia de la muerte y para la pregunta sobre el significado de ser y estar muerto y, en compensación a la inquietud que debió producirle el corte del continuum de la existencia, este hombre también elaboró -en palabras de Malinowski- una de la más remotas hipótesis místicas (...) la supervivencia de la vida después de la muerte.2 Trascendiendo el conocimiento racional, fue aprendiendo a vivir con sus muertos creando para ellos “el más allá”, otro lugar que era la imagen especular de su vida presente.

|

|

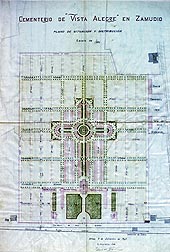

| Plano de situación de 1895. Edesio Garamendi. |

Domada así la muerte como hecho cultural, entendida como el cambio de estado entre dos mundos, la llegada al cementerio con el cortejo fúnebre supone simbólicamente atravesar un umbral, ya que el cementerio, a lo largo de su historia, se ha manifestado desde su interior como un espacio sacro. Es decir, lleno de fuerzas, significativo5 , encerrado en sus muros y opuesto al espacio profano exterior de los vivos. Desde este presupuesto, el primer encuentro con la entrada principal del cementerio de Vista Alegre de Bilbao no puede interpretarse sólo como un lugar de paso funcional –una verja con una puerta de acceso- ya que las pilastras de dicha verja son rematadas a modo de cipos funerarios clásicos e incluyen iconografías que indican cierto valor ritual de pasaje, manteniendo, aún, esa sensación de umbral que los vivos pueden cruzar en sus dos sentidos. Antes de atravesarlo, Alfa y Omega, principio y fin, son los rimeros elementos simbólicos que avisan de las características de este lugar. En las pilastras principales, complementado este efecto de vanitas casi barroca, se añade el relieve de una corona funeraria de siemprevivas y el escudo de la Villa Bilbao, que nos indica que el cementerio no pertenece a Derio donde está instalado. En la otra cara la guadaña y el reloj de arena alado nos hablan del tiempo humano que acaba con la muerte.

Otros aspectos de la cultura cementerial y sus rituales pudieron observarse en el protocolo de la inauguración. El 14 de abril de 1902 la Comisión de Gobernación manifestaba al Alcalde de Bilbao D. Baldomero de Villasante y Anchustegui, que en breve podría ser bendecido el Cementerio de Vista Alegre. Una bendición que, tras la municipalización de los cementerios en España, era necesaria para dar naturaleza sagrada a un suelo cuya administración, cuidado y dirección no correspondía ya a la Iglesia católica, sino al Ayuntamiento de Bilbao. Con este ritual finalizaba el largo proceso de constitución de este cementerio y comenzaba su funcionamiento público. Habían pasado dieciocho años desde que en 1884 se plantearon las primeras dificultades sobre el antiguo Cementerio Mallona. Multitud de documentos, informes, oficios, cartas, opciones de compra de terrenos, decretos, conversaciones y viajes muestran el complejo aparato burocrático y laberíntico de un proceso en el que para resolver funciones higiénicas en clave cementerial, no pueden obviarse ni la función simbólica del arte, ni las esferas religiosas y socio económicas.

|

|

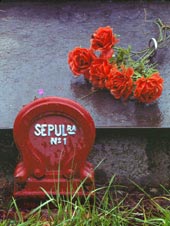

| Detalle de señalización. |

ENTRE LO SIMBÓLICO Y LO FUNCIONAL. De Mallona a Vista Alegre

Desde la mirada tecnológica propia del siglo XXI, aún insuficiente para sustituir comportamientos ancestrales, puede decirse que para el hombre sigue siendo tarea primordial -imprescindible y perseverante-ocuparse ritual y simbólicamente de sus muertos e, higiénicamente, de sus cadáveres. En este sentido, continúan vigentes dos realidades mantenidas con exacta simetría desde el eje de la razón. Una, la necesidad de habitar construyó las ciudades que hoy vivimos con los hitos espaciales (permanencias en el sentido de Rossi) que median entre lo temporal y la memoria. Y dos, la exigencia de la muerte edificó, como dobles de la ciudad de los vivos, los cementerios que también vivimos. Como consecuencia, desde que se utilizaron los primitivos modos de enterramiento, hasta que se implantaron los modelos más sofisticados y técnicos en los cementerios actuales, fue constituyéndose un complejo sistema sobre el espacio de la muerte, sobre su representación y su regulación, que ha contribuido a integrar la muerte (y al difunto) en la esfera social. La presencia de este hecho cultural y el desarrollo en el tiempo de las tipologías de los enterramientos, fue revelando un paisaje (y una imagen) propiamente cementerial. Así, la tumba, entendida como objeto que resulta de este culto a los ancestros, es la señal significante del trabajo emocional-simbólico y racional-higiénico del hombre para domar6 la muerte. El historiador Ariès lo testifica: el cementerio -o la tumba- será el signo permanente de la ocupación humana, testimoniando una relación inalterable entre la muerte y la cultura."7

Higiene y saturación fueron los conceptos que se encuentran en el fundamento de la llamada revolución cementerial que tuvo lugar en el París del siglo XVIII durante el desarrollo del ideario de la Ilustración. Fueron conceptos directamente relacionados con los nuevos planteamientos urbanos higienistas que alejaban de su seno a los viejos e insalubres cementerios medievales adosados a las iglesias. La orden dada por el Parlamento de París en 1763 para la elaboración de un informe sobre el estado de salubridad de los cementerios de la ciudad, es el punto de partida para el proceso de sustitución del viejo Cementerio de los Santos Inocentes, en el que desde el siglo XI se habían enterrado unos dos millones de parisinos. Los Santos Inocentes ha quedado en el tiempo como el modelo referencial que condensa la imagen macabra de antiguos cementerios parroquiales. Una imagen también asociada al mercado y la fiesta, ya que la actitud ante la muerte de aquella época permitió la convivencia entre vivos y muertos y la confusión de sus espacios.

El seguimiento del proceso de sustitución de este cementerio por el Cementerio de Père Lachaise, inaugurado en 1804 y proyectado por Alexadre-Thèodore Brongniart, indica, precisamente, el cambio de actitud ante la muerte en esta época ilustrada y encarna ,todavía hoy, el paradigma de los cementerios modernos. Aunque la reforma higiénica lo alejaba de la ciudad, este nuevo cementerio fue entendido como un valor monumental -moderno en el sentido de Rielg- y simbólico que revertía en la ciudad. Su programa activaba, al igual que otros monumentos, la función conmemorativa y edificante, proyectada por la nueva cultura y sus modo de entender la incidencia del arte en el espacio público. Fue el modelo que Francia extendió hasta los lugares donde la influencia de la cultura occidental pudo llegar.

|

|

| Detalle pilastra. |

El proceso constitutivo de Vista Alegre, el cementerio actual de Bilbao, ilustra de manera semejante estos programas establecidos desde el siglo XVIII y asociados, indisolublemente, al modelo de renovación de la ciudad moderna. Su expediente -arduo, tedioso y largo- se inició debido a la saturación y el mal estado de salubridad del viejo cementerio neoclásico de Mallona. Realizado por Juan Bautista Belaunzarán, daba servicio a la ciudad desde 1829 y, aunque cumplió con los ideales higienistas, en sólo sesenta años había quedado obsoleto debido al desarrollo de la Villa, necesitándose urgentemente el acondicionamiento de otro lugar para la instalación de un nuevo cementerio. Las comisiones de Fomento, Sanidad y Policía del Ayuntamiento de Bilbao fueron, generalmente, las encargadas de inspeccionar y proponer terrenos que cumplieran con la Real Orden del 17 de febrero de 1887 que era entonces la más adelantada. Normas de difícil cumplimiento por las característica de la Villa, ya que exigían por higiene una distancia mínima de dos kilómetros hasta la última casa de la población, lo que finalmente influiría entre otras circunstancias para el desplazamiento del cementerio a terrenos pertenecientes a Derio.

Así, mientras el espacio público urbano, moderno, de la ciudad de Bilbao estaba ensanchándose entre los límites que suponían la ría del Nervión y los montes circundantes, la Memoria explicativa del estado en que se halla la construcción del cementerio de Vista Alegre del año 1897, indica que diversos condicionamientos demoraron hasta el 24 de diciembre1894 la adjudicación de las obras, comenzando urgentemente en el siguiente año.

En relación a la autoría del proyecto se debe indicar que durante algunos años fue atribuida exclusivamente al arquitecto Enrique Epalza, ya que entre 1898 y1899 estuvieron a su cargo trabajos tales como la escalinata y balaustrada situados tras el ábside de la capilla, la urbanización de algunas calles, la construcción de pequeñas dependencias (osario, taller de labra)8 y el diseño técnico para la construcción de las diferentes categorías de enterramientos. Sin embargo, está constatado9 que la firma de Edesio Garamendi aparece en planos previos y especialmente en la Memoria número 1 del Proyecto de Cementerio de Derio para la I. Villa de Bilbao fechada el 25 de octubre de 1894. En ella, los planos mostraban ya la distribución general de la planta con los muros, verjas y puertas del cierre. También incluían los edificios públicos como capilla con galería cubierta, y los edificios asistenciales gemelos para capellán y enterradores y, los igualmente gemelos, depósitos judicial y de cadáveres. Estos datos indican que, salvando leves diferencias entre lo dibujado, lo construido y lo rehabilitado, Garamendi había encontrado ya en 1994 la imagen que hoy -transcurridos más de cien años- conserva Vista Alegre.

Garamendi había ideado un espacio cementerial limitado por muros de cierre para definir un recinto sagrado protegido que, unido a elementos alegóricos arriba mencionados, resultaba eficaz para diferenciar la carga semántica de su interior: la ciudad de los muertos. Conocedor de las tipologías desarrolladas durante el siglo XIX, tenía además en su recuerdo la imagen de la traza neoclásica del viejo cementerio de Mallona. Cuestiones que debieron inclinarle para desechar el estilo neo-clásico (sic) tan en boga durante el siglo último y el primer tercio actual. Este texto, el único encontrado con referencia explícita al estilo y función del cementerio, también escribía: Es éste un estilo esencialmente pagano y sólo un extravío artístico ha podido decidir su empleo en construcciones religiosas. Tampoco es un arte nacional ni que tenga tradiciones entre nosotros, puesto que el Arte Romano degenerado al venir hacia Occidente, a través de las invasiones bárbaras, dio forma al estilo latino-bizantino y más tarde al Románico (subrayado en el original), que son los tipos de la primitiva Arquitectura Cristiana en España. A él hemos acudido por tanto, combinando sus formas peculiares con las derivaciones ojivales y dentro de la prudente libertad que exige forzosamente el desarrollo de una construcción moderna.” 10

Era la “otra ciudad”, transparentada por una entrada con verjas que evitaba una “puerta monumental” más convencional. El efecto panorámico obtenido presentaba a la mirada el conjunto monumental formado por el jardín suavemente aterrazado como soporte-peana de las galerías y la capilla. En esta imagen destacaba la fachada principal de la Capilla “atrayendo las miradas del público que a él concurran por su especial situación en el centro de la Galería cubierta proyectada para cerrar el ante-cementerio.”11 Espacialmente funcionaba también como un escenario ritual de recepción y acogida para celebrar las ceremonias funerarias de principios de siglo XX y disponer emocionalmente al moderno cortejo fúnebre sobre raíles que era recibido inmediatamente por la imagen de esta panorámica del cementerio cuando llegaba desde Bilbao a la estación de Derio. En un sentido la arquitectura funeraria es la forma más pura de la Dama de las Artes, ya que muchos de los ejemplos más grandiosos son objetos en el espacio, inmutables, sin los problemas de tener que adquirir un nuevo uso para sobrevivir.12

En el interior el paisaje cementerial desarrolla una sensación espacial de quietud aportada por la uniformidad del terreno, el trazado reticular de la planta y la zonificación dada por dos ejes cruzados que configuran el signo de los signos, una gran cruz. El eje longitudinal arranca en la capilla y conduce al segundo nivel del cementerio tras subir unas escaleras que son tránsito y sutura entre la antesala de recepción y el segundo espacio, el lugar de la permanencia donde el tiempo parece detenerse y la memoria se activa para evocar lo que ya no existe.

En el invisible y preciso punto de intersección de estos ejes, abstracto en principio, pero descripción exacta de un emplazamiento (Frutiger)13, es el lugar donde Garamendi situó el círculo de la Plaza de Begoña como hito central del espacio cementerial. Una zona ajardinada14 -duplicado de la plaza principal de la ciudad ideal- y de descanso, alrededor de la cual se emplazan los monumentos funerarios más importantes, cargados de fuerte identidad formal y singularidad familiar que los diferencia de la homogeneidad de los enterramientos populares. Realizados por arquitectos y escultores reconocidos, siguiendo, generalmente, el eclecticismo revival del primer tercio del siglo XX, amueblan la zona noble del cementerio con tipologías arquitectónicas como capillas que mimetizan, miniaturizándolas, edificaciones de la ciudad de los vivos, y con los grandes panteones familiares que fundamentan su carga simbólica en la escultura.

Más allá de esta zona noble, significada como encrucijada y emplazamiento, la cruz del plano se eleva hacia la vertical reafirmando el sentido sagrado del lugar y representando al Cristo crucificado. Repitiéndose infinitamente inunda el espacio cementerial recortando su silueta contra el cielo, formando el característico paisaje de bosques de cruces de los cementerios católicos.

MORADAS PARA LA VIDA Y LA MUERTE. Entre la Escultura y la Arquitectura

Como dice Ariès, la muerte es iconófila.15 Por su pregnancia, la imagen colectivizada de cualquier cementerio pertenece ya al imaginario cultural. Su imagen individualizada corresponde a la tumba, entendida como señal significante portadora de efectos culturales monumentalmente socializados, y de afectos personales intimamente vividos. Esta creación del hombre llamada tumba es, en realidad, un artefacto compuesto de dos partes que sintetizan dos funciones tensionadas. Una -lo visible- contempla lo que ocurre después de la muerte desde una actitud trascendente y filosófica, depositando en esta parte emergente del artefacto, la función de los mecanismos simbólicos. La otra -lo invisible- examina el aspecto técnico de la eliminación del cadáver en descomposición, asignando a la zona que continúa bajo la tierra la función higiénica. Ambas funciones son ineludibles para que el artefacto cumpla su misión. Sin embargo, la higiénica permanece (salvo excepciones) enmascarada por el poder significativo de lo visible, la parte emergente, que se reserva para caracterizarla como monumento conmemorativo, la frontera entre dos mundos según Etlin. Su función es mantener viva esta memoria en la conciencia futura –que no se convierta en pasado-. En este sentido es siempre contemporánea. Un significante continuamente reactualizado.

Se viene destacando, además, que culturas diferentes han identificado las moradas de la vida y la muerte, mimetizando en sus enterramientos los mismos referentes espaciales y constructivos que generaron para habitar en vida. Autores como Munford o Giedion, indicaron que bien desde los orígenes de la arquitectura, o durante el desarrollo de las instalaciones humanas permanentes como embriones de la ciudad, la vivienda era todo en uno pues alojaban tanto a los vivos como a los muertos.16 En este sentido, es interesante recordar, que en la cultura del País Vasco esta relación entre casa y sepultura ha sido evidente.

|

|

| Arquitecto Camiña. |

|

|

| Escultor Higinio de Basterra, arquitecto Ricardo Basterra. |

En el lugar más privilegiado de esta plaza, erigido por el Ayuntamiento de Bilbao mediante suscripción popular, es muy significativo y diferente de los enterramientos familiares, el panteón dedicado a los niños muertos en la ‘Catástrofe del Teatro-Circo del Ensanche’ el 24 de noviembre de 1912, realizado por Ricardo Bastida, Arquitecto Jefe de Construcciones Civiles, en colaboración con el escultor Higinio de Basterra, el cual realizó además otros panteones en las que lo escultórico se plantea modernamente en los soportes de la estatuaria alegórica de la muerte, bien a modo de estela-umbral vertical o, como losa horizontal y gran roca que dan forma a la hondura sin fin del enterramiento.

|

|

| Esculturas de Quintín de la Torre. |

En los grandes panteones, se encuentran otras tipologías que representan diferentes momentos relacionados con los ritos de paso. Un ejemplo son las referencias a sarcófagos y catafalcos – envoltorios, según Ariès, cuya finalidad era ocultar ese objeto de repugnancia que es el cadáver- imagen petrificada, en ocasiones, de los grandes funerales barrocos o de las grandes tumbas construidas para prohombres en el interior de las iglesias.

En relación a la participación de los escultores, se puede decir que el más interesante de este cementerio es Nemesio Mogrovejo. Aunque murió muy joven en 1910, su trabajo contribuyó a la paulatina transformación de los presupuestos de la escultura en el eje entre historicismo y modernidad , precisamente durante el cambio entre los siglos XIX y XX. Nuevamente, otra estructura cúbica abierta acoge el panteón creado para su familia. Esta vez, en el interior espacializado del templete, un pedestal piramidal eleva hacia la altura del techo protector la estatua de una mujer a la vez enaltecida y doliente, produciendo un efecto monumental y alegórico de la presencia de la ausencia.

|

|

| Escultura de Nemesio Mogrovejo. |

Aparecen así las imágenes características la década de los sesenta con la proliferación de pisos (y más pisos) de nichos, que parecen equivalentes de las zonas suburbializadas (Bohigas) de las saturadas ciudades. El extremo de este paisaje saturado muestra como lo monumental queda sustituido por una rentabilización del suelo que transforma la puesta en escena espectacular y singular de los grandes panteones de familia de la zona noble por las tumbas de uso temporal, los nichos y los osarios de la zona popularizada y masiva.

La ampliación de 1983 supuso la actualización de esta imagen negativa con la incorporación de unas tumbas de tierra, formuladas modulares, herederas del diseño racionalista y la técnica funcionalista. Sin embargo, su simpleza minimalista intentaba recuperar la sensación y quietud de los llamados campos reposo que emulaban a los elíseos griegos. Y la pretendida higiene visual de estas aterrazadas praderas verdes, interrumpidas sólo por pequeñas hileras de losas para la identificación, fue radicalmente modificada por las aportaciones que los visitantes depositan para reactivar la memoria de la vida. Flores perpetuas de tela y plástico junto a pequeños objetos tiñen de colores las praderas resultando una imagen casi impresionista. La función de estas ofrendas pertenece todavía al ritual de separación, ya que ayudan a paliar el duelo y la falta, a la vez que anuncian en estas moradas la presencia de los que permanecen para siempre ausentes, en un trabajo continuo por la memoria de la vida.

Serialización, homogeneización formal y distribución funcional indican que en el cementerio, también se imponen reglas de segregación que anulan la supuesta igualdad de los hombres ante la muerte. En definitiva, que la evolución de la mal llamada ciudad de los muertos, desde la zona noble y monumental hasta la suburbial de nichos y tumbas alquiladas, muestra su relación directa con la intensidad vital de la ciudad de los vivos. Porque quiénes realmente la transforman, la utilizan, la degradan o se benefician alimentando su vida con la memoria de los que ya no existen son, precisamente, los vivos. Enterrando sus muertos en la cueva; en casa (bajo la cocina), cerca de ella (en el jardín); a lo largo de los caminos (Vía Apia en Roma); en el centro comunal (la iglesia); conviviendo con ellos en el propio cementerio, cuando éste era parte activa de la villa medieval y se celebraban en él mercados y fiestas; e incluso hoy que el cementerio está considerado una extensión de la ciudad, puede decirse que más cerca o más lejos, los muertos han cohabitado con los vivos. Como dice Lévi-Strauss, probablemente no exista ninguna sociedad que no trate a sus muertos con consideración.20

1 Este texto es deudor de mi propia Tesis doctoral: ARNAIZ GÓMEZ, Ana, La memoria evocada. Vista Alegre, un cementerio para Bilbao, publicada por la Universidad del País Vasco/EHU, Colección de Tesis, 1995 ISBN: 84-7585-692-6, (defendida en 1992 en la Facultad de Bellas Artes,/Departamento de Escultura de la Universidad el País Vasco/EHU)

2 MALINOWSKI, B., Una teoría científica de la cultura, Barcelona, Edhasa, 1970, p. 84

3 Sobre la conciencia de la muerte propia véase Thomas, L. V., "Mi propia muerte", en Antropología de la muerte, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 269-278. También FREUD, S., "Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte", en El malestar de la cultura, Madrid, Alianza Editorial, 1973.

4 SÁDABA, J., Saber morir, Madrid, Libertarias/Prodhufi, 1991, p. 23.

5 ELIADE, M., citado por BOLLNOW, F, Hombre y espacio, Barcelona, Labor, 1969, p.132

6

Sobre el concepto de "muerte domada", véase ARIÉS,

Ph., El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus, 1984 (ed. orig. 1977), pp.

13-32 y 171 y 172

7 ARIÉS,

P., Images de l’homme devant la mort, París, Seuil, 1983, p. 7

8 Carta del 10 de noviembre de 1898 acompaña al Proyecto de Urbanización de varias calles y manzanas en el cementerio de Vista Alegre de la misma fecha. Ambos documentos aparecen firmados por “El Arquitecto Jefe” “P. E.” (probablemente por enfermedad) Enrique Epalza, en Archivo no 1, A. I. M. S. F. y C. Existe otro Proyecto de desmonte de terrenos y construcción de sepulturas y una escalinata en el Cementerio de Vista Alegre, casi idéntico en el que en la firma aparece “P. D.” Puede ser por defunción ya que Edesio Garamendi muere en este año, en Archivo No 3, A. I. M. S. F. y C.

9 En la Tesis doctoral mencionada se da cuenta del error existente durante tiempo

10 Carta de fecha 17 de junio de 1896, dirigida al Presidente de la Comisión de Gobernación, firmada por el Arquitecto Jefe "P. A." Enrique Epalza. Se relaciona con el Proyecto y presupuestos de la capilla, galerías cubiertas, casa del capellán y depósitos judicial y de cadáveres de la misma fecha. Ver Expediente de Construcción de varios edificios y una galería en el Cementerio de Vista Alegre en Zamudio, Sección 5a, Legajo 35, No 32, s/ fol., A. A. B

11 Expediente de Construcción de varios edificios y una galería en el Cementerio de Vista Alegre en Zamudio, Sección 5a, Legajo 35, No 32, A. A. B

12 CURL, J. S, A Celebration of Death, London, Constable, 1980, p. 3

13 Véase en Signos, símbolos, marcas, señales, Barcelona, Gustavo Gili, 1981, p. 34.

14 Recordar que la imagen primitiva y mítica del jardín del Edén emula con dos ejes cruzados las cuatro direcciones del mundo.

15 ARIÈS, P., 1983, op. cit., p. 7

16 GIEDON, S., El presente eterno: Los comienzos de la arquitectura, Madrid, Alianza, 1986, p. 186

17 BARANDIARÁN, J. M. de, Mitología Vasca, Madrid, 1960, pp. 55 y 56, citado por ARRINDA Albisu A, en "La Muerte", en Magia y religión primitiva de los vascos, Bilbao, AAA, 1985 (Tesis doctoral de 1966), pp. 239 y 240.

18

RAGON, M., Léspace de la mort, Paris, Albin Michel, 1981 p. 47

La costumbre de enterrar en las Iglesias fue prohibida por la ley, ya que,

más pronto o más tarde, creaba problema de higiene. Prohibiciones

que influyeron destacadamente en las fórmulas de enterramiento occidentales.

19

RAGON, M. , op. cit., p. 40

20 LÉVI-STRAUSS, C., Tristes trópicos, Barcelona, Paidós, 1988, p. 247

euskonews@euskonews.com