Bermeo en sus documentos. Siglos XV y XVI (II/II)

Asier ROMERO ANDONEGI, Doctor en Filología Hispánica. Responsable del Área de Catalogación y Paleografía del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia

Fotografía: Asier ROMERO ANDONEGI

:: Bermeo en sus documentos. Siglos XV y XVI (I/II)

3. La tipología de los documentos como fundamento de conclusiones lingüísticas

L a

tipología se caracteriza por una heterogeneidad diplomática:

documentación municipal, procesal, privada-notarial y eclesiástica

(parroquial y monacal). De esta clasificación, destacan sobre todo

tres tipos documentales: el traslado, las cartas y las probanzas. Entre los

traslados, se han diferenciado los documentos bermeanos trasladados de aquellos

textos ‘insertos’ por escribanos bermeanos pero que no eran originariamente

textos oriundos, como provisiones reales, cédulas reales, mandamientos

del corregidor, etc., pero que se han tenido en cuenta ya que forman parte

de un documento datado en Bermeo

y suscrito por un escribano de la villa. Además, es precisamente en

un documento trasladado donde se observan más «deslices»

lingüísticos, a través de los cuales se pueden entrever

algunas huellas indirectas de la lengua hablada.

a

tipología se caracteriza por una heterogeneidad diplomática:

documentación municipal, procesal, privada-notarial y eclesiástica

(parroquial y monacal). De esta clasificación, destacan sobre todo

tres tipos documentales: el traslado, las cartas y las probanzas. Entre los

traslados, se han diferenciado los documentos bermeanos trasladados de aquellos

textos ‘insertos’ por escribanos bermeanos pero que no eran originariamente

textos oriundos, como provisiones reales, cédulas reales, mandamientos

del corregidor, etc., pero que se han tenido en cuenta ya que forman parte

de un documento datado en Bermeo

y suscrito por un escribano de la villa. Además, es precisamente en

un documento trasladado donde se observan más «deslices»

lingüísticos, a través de los cuales se pueden entrever

algunas huellas indirectas de la lengua hablada.

En cuanto a las probanzas, hay que señalar que están realizadas ante el alcalde ordinario de la villa, que actúa como juez ordinario, aunque posteriormente, por medio de un traslado, hayan sido incorporadas al proceso que se lleva a cabo en el tribunal de apelación de la Chancillería. Este dato es importante, ya que son copias certificadas del sumario del proceso en instancias anteriores o copias certificadas de documentos presentadas por las partes con finalidad probatoria. La función de las probanzas dentro de un proceso era aportar pruebas testificales y esa es la razón para considerarlas como una de las más interesantes tipologías procesales, ya que, en los casos que nos ocupan, el escribano recoge en estilo indirecto las declaraciones de algunos testigos; ciertamente aunque esas declaraciones hayan sido rehechas o pulidas tras su recogida, se prestan a la aparición de ciertas «cacografías, ya que, como se ha dicho, teniendo en cuenta los ‘continuos de condición comunicativa’ descritos por A. Wesch, las probanzas son tipos documentales simples y de publicidad inexistente, por lo que los índices de error gráfico o lapsus calami pueden aumentar considerablemente.

Por último, en el corpus aparecen numerosos documentos suscritos por el escribano del número de la villa o por un particular que morfológicamente tienen forma de cartas privadas. Esta tipología documental ofrece, al igual que los otros dos tipos, ejemplos de particularidades lingüísticas o elementos del idiolecto del redactor que escaparían a la presión del modelo tipológico o al «estándar». No hay que olvidar, además, que los documentos privados se muestran mucho más flexibles respecto a las tradiciones discursivas, ya sea por desconocimiento o por comodidad, así que es más probable encontrar errores o lapsus cálami reveladores en estos documentos. Esta hipótesis en efecto se ha comprobado en el estudio del corpus como se ha descrito en el análisis lingüístico.

En definitiva aunque no se puede negar que estos tipos documentales están sometidos también a los condicionamientos del Ars Notariae. Son de especial interés como fundamento en el análisis lingüístico.

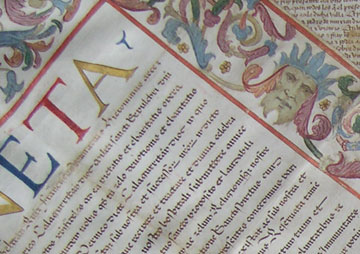

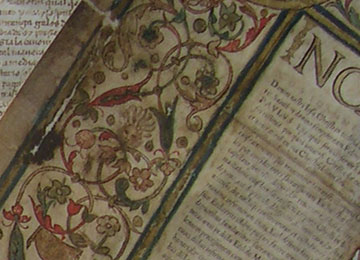

4. Aspectos paleográficos de la documentación bermeana

Por lo que respecta a los caracteres gráficos de la documentación estudiada, toda ella se encuadra en el período de las denominadas “escrituras góticas” y en el marco de la transición de las góticas a la humanística. En este contexto, en la tarea nomenclaturizadora se han adoptado las categorías propuestas por M.J. Sanz, con las matizaciones añadidas que realiza al respecto M. Gurruchaga. Sin embargo, la necesidad de concretar el área cultural-geográfica al denominar una escritura documental específica se ha visto obstaculizada por la ausencia de estudios sobre la escritura notarial vizcaína para este período, lo que nos impide hablar de una letra gótica vizcaína documental.

Hay que destacar en el conjunto de los documentos la presencia de numerosos testimonios de multigrafismo, es decir, de documentos en los que conviven varios paradigmas gráficos. El único nexo de unión entre ellos es la cursividad, cursividad que dota a la escritura de una cierta inclinación hacia la derecha, trazada con ligereza y descuido y, que a medida que avanza la hace progresivamente de lectura más dificultosa. No obstante, entre los documentos del corpus hay dos – el 6 y el 24- de escritura más nítida y de lectura más fácil. En ambos la tipología documental es similar, el convenio y la concordia, y en ambos el escriba prescindió del carácter cursivo en favor de un estilo de letra redonda, más abierta y más perfecta, motivado quizás por la importancia del asunto. Nuevamente se comprueba en este caso la relación entre tipología documental y escrituraria que se señalaba anteriormente.

Sin embargo, salvo estos casos aislados, lo cierto es que el grado de cursividad va en aumento con el paso del tiempo en los documentos del corpus. El paso del siglo XIV al XV, y de éste al XVI, hace que la cursividad de las letras sea tal que la escritura se deforme, creando tipos nuevos de letras, que llevan cada vez más a lo ininteligible (Vid documento 26).

En cuanto a la elección de una taxonomía para designar cada tipo de escritura, hay que decir que se ha visto dificultada por dos obstáculos. El primero de ellos ha sido la variación del grado de cursividad dentro de un mismo documento, que origina dos modelos diferentes de documentación. El primero de ellos está constituido por documentos que tienen un protocolo y escatocolo con un ductus más sentado que el resto, que se caracteriza por una mayor cursividad; se trata de textos, en los que se observa con claridad dos momentos distintos en la redacción del documento. Un segundo tipo está compuesto por aquellos documentos que presentan el protocolo y el texto con una grafía de menor cursividad que el escatocolo. En ambos casos, hay a dos manos distintas, pertenecientes al escribano que ha suscrito el documento y al que ha redactado el mundum.

El segundo obstáculo ha consistido en la presencia de escritos con una tipología gráfica “híbrida”, es decir, documentos en gótica cursiva cortesana y gótica cursiva procesal que se hallan influenciados, en mayor o menor grado, por la escritura humanística, como se ha observado en el análisis de las grafías y sus alógrafos.

Con todo, en el corpus se desarrollan cuatro tipos de letras para tres siglos distintos. Los primeros escritos del corpus se circunscriben en la denominada escritura gótica cursiva. Es la escritura propia de los siglos XIII, XIV y parte del XV cuyo trazo descriptivo es inconfundible, a partir de rasgos angulares, en que las líneas gruesas y las finas hacen fuerte contraste.

Desde finales del siglo XIV, la escritura sigue un constante desarrollo que desemboca en su completa transformación en las inmediaciones del siglo XV. La nueva grafía, que, bautizada por los Reyes Católicos como escritura cortesana, gozaba de una gran variedad y libertad en el trazado de sus rasgos. Los cambios que sufrió la gótica crearon una nueva letra de líneas más curvas y estrechas, cuya dificultad se halló en la tendencia cursiva de trazar de un golpe de pluma varias palabras. Pero será a fines del XV, cuando la cursividad hará que esta letra llegue a su completa degeneración. Pese a su semejanza con la gótica cursiva cortesana, el descuido se hace patente en su mayor tamaño y perfiles más tendidos e incorrectos, aunque el clímax de lo indescifrable en su lectura llega con la irregularidad que presenta la separación entre palabras.

En el corpus aparece también representado el estilo humanístico, a través de una de sus formas más influyentes, la humanística redonda-cursiva.

En definitiva, se ha hallado en los documentos bermeanos un uso escriturario similar a lo que acontecía en la scripta castellana. Los procesos evolutivos descritos no difieren de los señalados por los paleógrafos para los reinos de la Corona de Castilla: secuenciación de letras precortesana, cortesana, procesal y humanística. Entre unas y otros se producen continuamente interrelaciones y préstamos que, unidos a las particularidades gráficas de cada escribano y amanuense, dan lugar a escritos caracterizados por el multigrafismo ya definido, típico por otra parte, del siglo XVI.

En cuanto al estudio lingüístico, hay que destacar la similitud de elementos o fenómenos lingüísticos entre estos documentos bermeanos y los descritos para el estándar notarial castellano. Es decir, las peculiaridades atribuibles en hipótesis al castellano del norte de Burgos o del País Vasco tienen aquí muy escasa presencia, excepto quizás el rasgo de las representaciones velar más <oa> y las cacografías seseantes.

Este paralelismo en lo lingüístico coincide con el que se ha venido explicando en otras coordenadas: 1. La tipología documental del corpus que se ha conseguido reunir es similar a la que se produce en cualquier tienda escribanil castellana; y este hecho se refleja también en la coincidencia de estructuras expositivas como se ha visto en el capítulo tres. 2. La morfología escrituraria es semejante a la desarrollada en la cancillería castellana y no parece posible hablar de una gótica local, como sucede en otros territorios.

Pese a lo dicho, es claro que ciertos documentos condensan un número

significativo de deslices en los que probablemente se aúnan el descuido

y la impericia, a través de los cuales se puede observar algunas huellas

de la lengua hablada, aunque no hay que olvidar como afirma P. Sánchez-Prieto:

“la utilización de modelos anteriores es un freno a la autenticidad

lingüística de los documentos como representación genuina

de los usos”. Como ejemplo de este último aspecto hay que destacar

el documento 11 del corpus, conservado en traslado o copia simple, escrito

en gótica cursiva cortesana con rasgos de procesal, respecto al cual

no he podido llegar a dirimir entre dos escribanos quién era el redactor

del mundum. El texto acumula errores evidentes: cabillo

por cabildo, vezigos por besugos, nimites

por límites, escuridad o intrepetracion,

esciritos por escritos, etc., junto con varios

de los rasgos que aparecen más peculiares en los documentos vizcaínos:

presencia de grafías de velar + oa: goarden; confusión

de labiales: presca por fresca; varios casos de seseo (confusión

de dorsales y apicales): ![]() ason,

comjçyon, açyento, çytuado, vezugo, etc.

y prótesis vocálica: erregateros. Por ello, hay que

preguntarse si la aparición de estos fenómenos depende de la

acción de un escribano o escribiente que, como consecuencia a un peor

aprendizaje o, simplemente, de la rutinaria redacción de un traslado,

hace que su texto sea más permeable a las peculiaridades locales.

ason,

comjçyon, açyento, çytuado, vezugo, etc.

y prótesis vocálica: erregateros. Por ello, hay que

preguntarse si la aparición de estos fenómenos depende de la

acción de un escribano o escribiente que, como consecuencia a un peor

aprendizaje o, simplemente, de la rutinaria redacción de un traslado,

hace que su texto sea más permeable a las peculiaridades locales.

En definitiva, la lengua de estos documentos muestra en los procesos evolutivos grafico-fonéticos los rasgos fundamentales del castellano de la época en los que son también visibles la variación y la convivencia de estadios. Al mismo tiempo, aunque con presencia muy restringida, hay también algunos componentes lingüísticos que hacen pensar en ciertas peculiaridades areales. Los documentos del corpus comparten a menudo estas peculiaridades con otros ámbitos limítrofes: algunas coinciden con la scripta guipuzcoana, alavesa, navarra o riojana, algunas también al castellano del norte de Burgos o Cantabria. Este aspecto de los resultados del análisis, pese a sus limitaciones, concuerda con lo ya propuesto por C. Isasi, “el espacio bilbaíno y Vizcaya se nos presentan, pues, como candidatos óptimos para el estudio de ese «blanco» en los estudios de dialectología e historia de la lengua ya señalado hace años por Mª.T. Echenique y que constituye un «eslabón perdido» en el complejo dialectal castellano en cuya reconstrucción histórica se trabaja hoy día desde distintas áreas”.

Esta publicación recoge algunos de los capítulos que formaron parte de la tesis titulada Documentación tardomedieval de Bermeo: edición y estudio y que bajo la dirección de la doctora Carmen Isasi fue defendida el 27 de julio de 2005 en la Universidad de Deusto, obteniendo como resultado por parte del tribunal la calificación de Sobresaliente cum laude.

:: Bermeo en sus documentos. Siglos XV y XVI (I/II)

euskonews@euskonews.com