Las familias vascas, aspectos

novedosos y no tan novedosos

Unai

MARTÍN, becario del Departamento de Educación, Universidades

e Investigación del Gobierno Vasco para la Formación de Investigadores

Traducción: Koro GARMENDIA IARTZA

Jatorrizko bertsioa euskaraz

Durante las últimas décadas, la sociedad vasca está viviendo, al igual que prácticamente todas las sociedades occidentales, un proceso de profundos cambios que afectan a buena parte de los factores que componen la realidad social, como por ejemplo la importancia que se concede al trabajo, a la política o a la religión.

Estos cambios también se están produciendo en el ámbito familiar, tanto en su estructura como en las relaciones entre sus miembros, a pesar de que, como más adelante comprobaremos, estas transformaciones no son tan sustanciales como se suele reiterar.

Lo que sí podemos afirmar es que las familias de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) son un claro reflejo del modelo antiguo, puesto que, si bien es incuestionable la evolución que han conocido a lo largo de los últimos veinte años, hay aspectos que permanecen intactos.

Para empezar, basta con echar un vistazo a la siguiente tabla para advertir cuáles son los cambios más importantes que se han producido en la estructura familiar:

| Tabla I: Evolución de los tipos de convivencia de la CAV, desde 1981 a 2001 (en %): | |||||

| Tipo de convivencia | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |

| Una sola persona | 7,73 | 8,35 | 11,65 | 15,39 | 20,3 |

| Familia compuesta | 3,4 | 2,49 | 2,79 | 2,87 | 3,4 |

| Mononuclear sin hijos | 15,05 | 13,92 | 15,77 | 16,84 | 18,5 |

| Mononuclear con hijos | 62,87 | 63,37 | 57,22 | 51,48 | 44,4 |

| Monoparental (padre) | 1,11 | 1,18 | 1,46 | 1,78 | 2,2 |

| Monoparental (madre) | 5,93 | 7,14 | 7,84 | 8,97 | 8,6 |

| Plurinuclear | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 2,66 | 1,7 |

| Fuente: Censos y Registros de Población y Viviendas de 1981, 1986, 1991, 1996 y 2001. | |||||

Como podemos observar, el tipo de convivencia que más peso está ganando es el de una sola persona, que ha pasado de tener una representación del 7,73% del total de convivencias en 1981 a un 20,3% en el año 2001, llegando así a triplicarse en veinte años. El crecimiento más significativo se ha producido en los últimos diez años, ya que en el año 1991 vivían solas 73.748 personas, y en el año 2001 un total de 151.855, más del doble.

También las familias monoparentales con hijos han incrementado su presencia en la Comunidad Autónoma Vasca; de hecho, son el tipo de familia que más ha proliferado. Aunque su número sigue siendo reducido, en los últimos años han llegado a duplicarse.

Hay también tipos de familia que están perdiendo fuerza, entre los que cabe destacar las familias plurinucleares y, muy especialmente, las formadas por una pareja y sus hijos, modelo este último muy similar al de la familia tradicional, y que en veinte años ha pasado de tener una representación del 62,87% a un 44,4%. Como en el caso de las viviendas unipersonales, el cambio más trascendente se ha producido en los últimos diez años, periodo en el que el número de estas familias ha disminuido un total de 29.086 casos.

Si nos atuviéramos a lo que acabamos de exponer, llegaríamos a la clara conclusión de que las familias están cambiando radicalmente, con una manifiesta tendencia: a medida que las familias tradicionales van perdiendo su liderazgo, los nuevos tipos de familia van ganando cada vez más fuerza. No obstante, este planteamiento nos ofrece una limitada visión de la realidad.

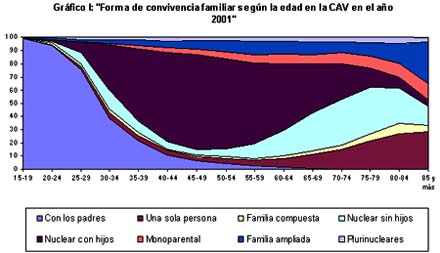

El gráfico que les mostramos a continuación relativiza la trascendencia de los nuevos modelos de familia y nos revela, en porcentajes, por qué forma de convivencia optan los cohortes de cada edad.

Fuente: Encuesta Demográfica de 2002.

Del gráfico se desprende que, en muchos casos, cada forma de convivencia familiar está estrechamente unida a un determinado cohorte de edad. El caso de las personas que viven solas, por ejemplo, resulta especialmente significativo en las franjas de edad más avanzadas, ya que su crecimiento está sujeto al proceso de envejecimiento de la sociedad, no tanto a su carácter de alternativa que precede a la convivencia en pareja.

Prácticamente todas las familias monoparentales surgen como consecuencia de una ruptura en la pareja; en la mayoría de los supuestos, por la muerte del cónyuge, y, cada vez más frecuentemente, a resultas de la separación o al divorcio, casos estos últimos que reflejan la inestabilidad de las familias actuales, y que, a buen seguro, constituyen uno de los cambios más sustanciales que se han producido en el seno familiar.

Brevemente, podríamos señalar que si bien el número de formas de convivencia familiar no tradicionales está sin duda creciendo, el modelo que la gente adopta a la hora de convivir sigue siendo, como el gráfico de arriba nos indica, el de la pareja, que viene a ser el tipo de convivencia más extendido durante la juventud.

De todos modos, las actuales parejas difieren considerablemente de las de hace veinte años. En buena parte porque, tal como acabamos de comentar, los cónyuges de la actualidad, al inicio de su convivencia, son conscientes de que su matrimonio puede no ser definitivo, una concepción que seguramente a sus padres ni tan siquiera se plantearon.

También las relaciones de género entre los hombres y las mujeres han evolucionado. Hasta hace unos pocos años, las obligaciones y espacios asignados a cada sexo en la familia estaban estrictamente definidos; así, mientras los hombres se dedicaban a la vertiente pública, las mujeres se ocupaban de la privada. En ese pasado no tan lejano, el reparto de las tareas se aceptaba sin mayores problemas, pero hoy en día en las familias lo que impera es la negociación, ya que la biografía de cada persona ha pasado de ser un producto social a una trayectoria de elección propia.

Por todo ello, y gracias a la intervención de otros factores (tales como la introducción de la mujer en el mercado laboral y la lucha del feminismo en el siglo XX), parece ser que las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres se han vuelto más ecuánimes.

Sin embargo, a pesar de que los valores que promueven la igualdad están cada vez más extendidos, paradójicamente la sociedad actual no se distingue por la paridad real. Cierto que las distinciones basadas en el género se van atenuando, pero el desequilibrio de las parejas es hoy en día claramente manifiesta.

Uno de los ejemplos más ilustrativos que nos permiten cerciorarnos de la situación concierne al reparto de las tareas domésticas. Según EUSTAT, en el año 2003 cada mujer dedicaba una media de 3 horas y 31 minutos diarios a estos menesteres, mientras que los hombres les dedicaban 1 hora y 10 minutos.

A medida que el tiempo que cada sexo invierte en las labores domésticas se va equiparando, las cotas de desigualdad se reducen. En cualquier caso, la paridad no se está produciendo porque las parejas compartan dichas labores, sino porque las mujeres invierten cada vez menos tiempo en las tareas del hogar.

En el año 1993, los hombres empleaban 1 hora y 3 minutos en las labores domésticas, frente a las 4 horas y 16 minutos de las mujeres. Pese a que la diferencia en la actualidad no es tan marcada, lo más significativo es que, en diez años, la participación del hombre en dichas tareas no ha ascendido más que en 10 minutos.

Por otra parte, numerosos estudios revelan que, aun cuando los hombres intervienen cada vez más en trabajos domésticos, la organización y, a fin de cuentas, la responsabilidad del buen funcionamiento de la casa y de la familia recaen todavía en la mujer, una carga a todas luces excesiva, tanto en lo tocante a su salud, como a la distribución de su tiempo (trabajo, ocio, etc.).

En lo referente al mercado laboral, llegamos a la misma conclusión. En la siguiente tabla, donde se nos muestra la situación general de los hombres y mujeres jóvenes, podemos observar que las mujeres tienen en el mercado laboral una presencia más escasa, que es menor el número de mujeres asalariadas, y que su tasa de desempleo es mayor. Asimismo, son bastante más las mujeres que consideran que su trabajo principal son las labores domésticas, que los hombres. No olvidemos que nos estamos refiriendo a los jóvenes.

| Tabla II: “Situación del mercado laboral según el sexo y la edad en la CAV en el año 2001, en porcentajes” | ||||||||||

| Edad

|

Estudiando |

Trabajando |

En

paro |

Labores

domésticas |

Otros |

|||||

| ? | Hom. |

Muj. |

Hom. |

Muj. |

Hom.

|

Muj. |

Hom. |

Muj. |

Hom.

|

Muj. |

20-24 |

35,29 |

43,08 |

50,91 |

38,74 |

11,27 |

13,83 |

0,12 |

2,01 |

2,41 |

2,34 |

25-29 |

6,72 |

7,79 |

79,77 |

68,65 |

10,24 |

14,82 |

0,16 |

5,86 |

3,11 |

2,88 |

30-34 |

1,22 |

2,38 |

87,74 |

66,79 |

7,49 |

13,19 |

0,27 |

14,58 |

3,28 |

3,06 |

35-39 |

0,52 |

1,82 |

88,70 |

61,99 |

6,38 |

11,07 |

0,35 |

21,77 |

4,05 |

3,51 |

| Fuente: Censo de 2001. | ||||||||||

A fin de cuentas, es este último aspecto el que menos ha cambiado en las familias, y, en consecuencia, el que más exige una explicación: por qué las nuevas generaciones, educadas en un ambiente que proclama la igualdad, no han sido capaces de poner fin a las relaciones basadas en el desequilibrio.

Es indispensable que nos percatemos y denunciemos esta situación. Un estudio realizado por Emakunde revelaba que la sociedad actual concede una gran importancia a los cambios, sobre todo respecto a la situación de los jóvenes, pero que, al permanecer los aspectos que no han sufrido modificación alguna a la sombra, se favorece la perdurabilidad del desequilibrio estructural de los géneros.

A modo de conclusión, decir que en los últimos veinte años las familias han cambiado, bien porque las posibilidades de formarlas son ahora más variadas, bien porque las relaciones entre los miembros de la familia han ido evolucionando. En lo que al primer aspecto se refiere, han aparecido nuevos tipos de familia que han obtenido el respaldo social, por lo que en la actualidad se puede formar una familia no tradicional (solo, con una pareja del mismo sexo, etc.) sin tener que ocultarse.

De todos modos, el tipo de familia que sigue imperando es el llamado nuclear, no sólo porque se tratar de nuestro principal referente, sino porque a la mayoría de la gente le resulta muy difícil abandonar la casa de los padres sin tener pareja -y es que, a fin de cuentas, es totalmente cierto el dicho que afirma que en este país no nos casamos con una persona, sino con una hipoteca-.

Con respecto a las relaciones familiares, señalar que son cada vez más democráticas (tanto las relaciones entre el marido y la mujer, como las de padres e hijos), pero sólo hasta cierto punto, ya que el modelo patriarcal sigue teniendo muchísima fuerza en la sociedad actual, y, cómo no, en la organización de las familias.

Bibliografía:

- ARREGI, B. (2004) “Estrategias reproductivas en áreas de muy baja fecundidad: el caso vasco” (Informe de investigación, no publicado).

- BARRON, S. (2001) Transiciones familiares: la monoparentalidad femenina por divorcio. Tesis Doctoral presentada en el Departamento de Sociología 2 de EHU/UPV.

- BECK, U.; BECK-GERNSHEIM, E. (2003) La indiviudalización. Paidos, Madrid.

- EMAKUNDE (2001), Modelos y referentes de los comportamientos masculinos y femeninos en la juventud vasca, Vitoria/Gasteiz, Emakunde.

- GIDDENS, A. (1995) La transformación de la intimidad: sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Cátedra, Madrid.

- GOÑI, E. (2000) “Familiak eta etxeguneak” Eustat (ed.) Euskal AEko Ikuspegi Soziala, Vitoria/Gasteiz (49-99)

- MARTIN, U. (2004) “Continuidad y cambio en las familias vascas: pluralidad de familias y uniones”, VIII Congreso Español de Sociología, Alicante.

- MEIL, G. (2003) Las uniones de hecho en España, CIS, Madrid.

?