Superando los límites

de la alboka (I/II)

Manu

GOJENOLA ONAINDIA

Traducción: BELAXE. ITZULPEN ZERBITZUA

Jatorrizko bertsioa euskaraz

:: Superando los límites de la alboka (II/II)

Hoy en día la música se puede escuchar en todo momento y en todas partes. Sin embargo, antes no era así. Hasta hace treinta años y retrocediendo a los siglos anteriores, sólo era posible escuchar música y bailarla los domingos y en las fiestas de los pueblos.

No había piezas de “aquí” y de “allí”, a lo sumo había nuevas y viejas. Y, más adelante, piezas de bailar a lo suelto y a lo agarrado. Tampoco entre los instrumentos se podía distinguir entre los de aquí y los de fuera, sino sólo los disponibles.

A falta de otra cosa, cualquier utensilio doméstico valía para marcar el ritmo a la hora de bailar, como por ejemplo una sartén. Junto a estos, el pandero, la caña, los palos, las cucharas... eran instrumentos de percusión muy estimados para acompañar a las coplas y sacar a la gente a bailar. Y se han venido utilizando hasta hace pocos años. Antiguamente, los instrumentos más utilizados en las plazas o las romerías podrían ser la cornamusa o la gaita. Más tarde, junto a estos, la trompa, el tamboril, la guitarra, la alboka, el violín, la dulzaina... Los músicos podían ser del pueblo, de los alrededores, traídos de fuera o mendigos. Más tarde, aparecieron la armónica y el acordeón. Después vinieron las orquestas y, mucho después, los grupos que tocaban rock’n roll, pop, reggae, punk, heavy y por último –por ahora– el disc jockey. Es decir, que trabaja sin instrumentos.

|

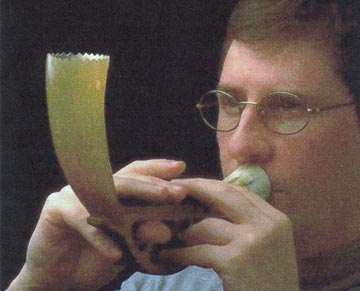

| Alboka realizada por José Antonio Martínez Oses. Foto: Antxon Aguirre Sorondo. 3digitala |

Me estoy refiriendo a las romerías y los bailes y, en este sentido, me gustaría mencionar las coplas antiguas. En las romerías de las ermitas y en las fiestas de los caseríos o las tabernas, el músico principal solía ser una mujer que tocaba el pandero y cantaba coplas antiguas. Se denominan coplas antiguas, las cantadas en el dialecto vasco occidental, tanto en las zonas euskaldunes de Vizcaya como en Arrate y en los alrededores de Arantzazu, a las que se cantaban, principalmente, en las romerías con jotas, porrusaldas y marchas. Casi siempre son anónimas. Constan de dos o tres versos, y para dotarlas de más fuerza, se repiten los finales. Son coplas sueltas, sin conexión entre ellas en la mayoría de los casos.

Utilizan la elipsis, la conexión entre los dos primeros versos y los dos siguientes no es directa. Es decir, no hablan de una situación concreta, y por eso la copla puede tener más de un significado, no tiene por qué tener un único resultado. La forma de decir las cosas se basa en la ironía, en el doble sentido y la insinuación. Las coplas están muy unidas al baile, siguen una lógica visual en lugar de una lógica discursiva. Muestran la forma de vida de antaño, que llega sobre todo hasta la guerra civil. Hablan de miseria, de vulgaridad, de humor, de sexo o de juergas. Al margen de la miseria, también presentan temáticas prohibidas y demasiado alegres para el establishment u orden social de la época. Es destacable el estilo de estas coplas.

Pero la música también se podía tocar en solitario o para el propio relax de quien la interpretaba. Esto podía ocurrir en cualquier lugar, en la iglesia, en el caserío, en el monte o en el bosque. El caso más patente es el de los pastores.

|

| Ibon Koteron (Bilbo). Foto: Aitor Coterón |

La alboka se ha tocado en estos dos ámbitos, tanto en romerías como en solitario. Lo poco que sabemos de la alboka es de finales del siglo XIX hasta ahora. Y tampoco sabemos demasiado de los años anteriores a la guerra.

El repertorio que nos ha llegado es muy escaso. Consiste sobre todo en jotas, porrusaldas y marchas, junto con otras pocas piezas distintas. Es decir, un repertorio unido a las romerías y que se utilizaba para bailar.

A decir verdad, la escala de la alboka tradicional no ofrecía demasiadas opciones. Pero podemos pensar que el repertorio en solitario de los pastores –o baserritarras– era algo más extenso.

Por una parte, porque hoy en día es posible tocar con la escala tradicional de la alboka canciones tradicionales, romances, baladas o simplemente melodías tradicionales. Por otra parte, hay que decir que Azkue recogió algunas pocas canciones para tocar con la alboka que no eran para ser bailadas.

Pasando a otro mundo, tenemos la txanbela, que tiene una escala parecida a la alboka y una estructura parecida a la dulzaina y la tocaban los pastores de Zuberoa. Se usaba para tocar otro tipo de melodías, y de forma atemperada. Se utilizaba para interpretar canciones suletinas. A pesar de que el instrumento en sí tuviera una escala más larga, la txanbela se tocaba con una escala parecida a la alboka, tapando el único agujero posterior y el más bajo de la parte delantera. Y se tocaban sobre todo canciones suletinas, pero también simples melodías. Es decir, no nos consta que se utilizara para piezas de baile. Esa era la labor de la txülüla y la ttunttuna.

|

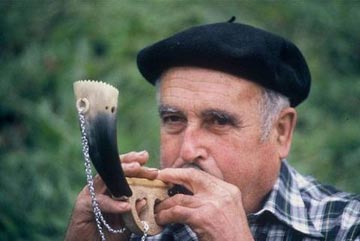

| Leon Bilbao (Artea). Foto: Hemen aldizkaria. |

Por último, el pastor con habilidad no se limitaría a un único tipo de música, sino que tocaría todo aquello que pudiera. Por lo tanto, la alboka tendría un repertorio más amplio, tanto para el baile como para el ocio. Y es un repertorio que se ha perdido, que no ha llegado hasta nosotros.

Cuando la alboka no se tocaba sola, se solía acompañar del pandero. No se tocaba acompañada de ningún otro instrumento, ya que había dificultades con la afinación. Por eso, normalmente tampoco se tocaban dos albokas o más a la vez, a pesar de que se hicieran pruebas y de que algunos músicos lo practicaran de vez en cuando (Amundarain, Goikoetxea y Sagarna, de Zeanuri, los tres a la vez; o Alejo Gurtubai ‘Barberue’ de Galdakao y Tiburtzio Elezkano de Igorre, los dos a la vez).

Con anterioridad al siglo veinte, la alboka se tocaba en un ámbito territorial todavía más amplio. Hay que decir que el ámbito en el que se utilizaba este instrumento estaba íntimamente relacionado con el monte, lo que nos devuelve a la influencia del mundo pastoril. En el entorno del Gorbea, tanto en Legutiano, Zigoitia y Okendo, en Álava, como en Vizcaya, tanto en toda Arratia (Bedia, Lemoa, Igorre, Dima, Arantzazu, Areatza, Artea, Zeanuri), así como en Zaratamo, Ubidea, Otxandio, Zeberio y Galdakao. Me atrevería a decir que Dima e Igorre eran los pueblos donde más albokaris había.

Pero también se utilizó este instrumento, seguramente, en la cadena montañosa del Duranguesado, puede que hasta el Oiz. Azkue recogió las canciones que parecían hechas para ser tocadas con la alboka en los alrededores de Durango y, respecto a Berriz, se puede leer lo siguiente en el libro "Antigüedades de Berriz” de Vicente Urkiza (Caja Ahorros Vizcaina, 1988, 163 páginas): “...Por la tarde no faltaba el baile animado por el “albokari ”, llamado así porque tocaba el albogue (alboka o artzaisoñu) especie de dulzaina, instrumento vasco, muy antiguo, que tenía forma de cuerno. Más tarde, la alboka fue sustituida por el acordeón, llamado “ausposoñu”, y solía estar acompañado de una mujer que tocaba el pandero y al tiempo, cantaba.”

|

| Albokas realizadas por el bilbaino Imanol Atxa. Foto: Imanol Atxa. |

En el siglo pasado, la alboka también se tocaba en los siguientes lugares: las dos faldas del Aizkorri, por una parte Aretxabaleta, Urbia... y por otra Zegama, Idiazabal, Segura... También en Aralar y Urbasa antes del siglo XX y, según ha descubierto Juan Mari Beltran, en los alrededores de Pagoeta: Aia, Deba...

En otras zonas también se tocaban instrumentos parecidos a la alboka.

Por ejemplo, la ‘caremera’ en los Pirineos del Bearne.

La alboka aguantó hasta la guerra del siglo XX en el entorno en que más se

utilizaba y de donde era natural: en las romerías de Arratia, Zaratamo y Zeberio.

Después se tocó como exhibición en aquellos años oscuros, en un mundo que

le era extraño, pero también con deseos de salvación. Los músicos escasearon

y estuvo a punto de desaparecer, debido a su escaso repertorio, pocos músicos,

interés nulo o desconocimiento, mucha competencia por parte de otros instrumentos

y otros tipos de canciones.

Sobre los músicos que tocaban la alboka, algo se puede decir sobre todo de los del siglo veinte, ya que por desgracia apenas tenemos referencias de los anteriores. Distinguiría dos tipos de músicos: los que tocaban a solas y los que tocaban para el público, en las romerías. Se pueden hacer más clasificaciones: geográfica, según la profesión, por destreza, los que tocaban más instrumentos y los que no, los parientes, los baserritarras y los pastores por una lado (todos ellos eran fabricantes de albokas) y por otro los habitantes de la ciudad, que eran la excepción (y que no fabricaban albokas).

Los más conocidos eran los músicos que tocaban en las romerías. Hay que decir que la mayoría de las romerías se hacían en el entorno de los caseríos o de las ermitas. Los músicos pocas veces tocaban la alboka en las plazas de los pueblos.

:: Superando los límites de la alboka (II/II)

euskonews@euskonews.com