Artetsu Saria 2005

Artetsu Saria 2005

Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik

Buber Saria 2003

Buber Saria 2003

On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews

Argia Saria 1999

Argia Saria 1999

Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria

Joseba EGIGUREN

Por primera vez una investigación da a conocer la olvidada historia del Campo de Concentración de Orduña, por donde pasaron 50.000 personas. Se trata de un estudio independiente que ha combinado documentos encontrados en archivos militares de todo el Estado, y testimonios de ex prisioneros republicanos que han relatado sus terribles experiencias en entrevistas personales.

El Campo de Concentración de Prisioneros de Orduña fue uno de los primeros que Franco abrió en el Estado. Se estableció en el antiguo colegio de los jesuitas, donde había estudiado el propio lehendakari del primer Gobierno vasco, José Antonio Agirre.

Permaneció abierto durante 27 meses, entre julio de 1937 y septiembre de 1939, para recluir de forma preventiva, clasificar y reeducar a los prisioneros hechos por las tropas franquistas en los frentes de Bizkaia, Aragón y Cataluña, fundamentalmente.

Vista aérea de 1990 del edificio que se utilizó para ese fin.

Fotografía cedida por Jaime del Olmo.

Con una capacidad máxima asignada de 5.000 personas, Orduña fue uno de los campos más grandes. Por él pasaron 50.000 prisioneros, muchos de ellos fueron gudaris del Ejército vasco, tanto de la propia ciudad y pueblos alaveses cercanos, como del resto de Bizkaia y Gipuzkoa. El otro gran grupo de prisioneros estuvo compuesto por milicianos, catalanes sobre todo.

Los prisioneros llegaban a Orduña en trenes de mercancías utilizados normalmente para el transporte de ganado, que iban y venían a cualquier hora del día o de la noche. Los traslados solían ser masivos. Sin agua, sin comida y sin conocer su destino, los prisioneros eran obligados a viajar durante infinidad de horas en condiciones deplorables, hacinados en el interior de vagones de madera cerrados, sucios y oscuros, que carecían de asientos, ventanas y retretes.

Fueron sometidos a unas condiciones que distaban mucho de ser las acordadas internacionalmente para los prisioneros de guerra, y por desgracia no todos fueron capaces de soportarlo. Permanecer en manos del enemigo en la más absoluta indefensión y sin ningún tipo de garantía judicial, apaleados y humillados sin cesar, sin ropa de abrigo, ateridos de frío, hacinados, enfermos, infestados de piojos, y medio muertos de hambre, no fue nada fácil.

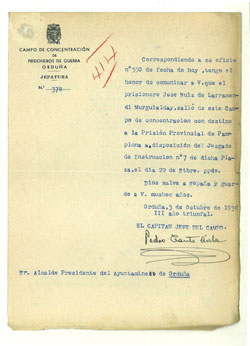

Documento con el membrete del campo de concentración.

Fotografía de Joseba Egiguren (Archivo Histórico de Orduña).

Como se reconoció oficialmente en varias ocasiones, la alimentación que se suministraba a los concentrados en Orduña era muy escasa y deficiente. Las carencias fueron tales que la población reclusa se depauperaba y debilitaba día a día, hasta el punto de que los propios guardianes advirtieron de la situación a sus superiores diciendo que ni con la mejor voluntad era posible mantener a los prisioneros debidamente.

Pero la principal amenaza —al menos durante el primer período— no fue el hambre. Ni el frío, ni la suciedad, ni los piojos. El mayor peligro era un guardián violento, cruel y siniestro a quien los prisioneros llamaban ‘El Manco’, porque era un lisiado de guerra al que le faltaban tres dedos de la mano derecha. Solo conservaba el pulgar y el índice, pero su discapacidad no le impedía dar palizas de muerte con el garrote. Su inseparable garrote blanco.

Entre estacazos, castigos, vejaciones, carencias e insultos, los derrotados empezaron a vislumbrar cuál sería el precio que iban a pagar por haber «traicionado a la Patria», y el lugar que ocuparían en la «nueva España» que estaba surgiendo. Su única obligación era obedecer y callar. Habían perdido la guerra y estaban a merced de su enemigo, sin derecho a nada.

El día a día en el Campo de Concentración de Prisioneros de Orduña se caracterizó por la rutina, el tedio y la falta de actividad de la inmensa mayoría de los cautivos. Su quehacer diario se limitaba a deambular por el patio o a buscar un rincón para resguardarse de la lluvia y el frío, matándose los piojos, huyendo de los golpes e intentando engañar al hambre.

Afortunadamente, el de Orduña no fue un campo de exterminio, como lo fueron los campos nazis. Su finalidad no fue la eliminación masiva del enemigo, sino su alejamiento del frente y su clasificación, para depurar sus supuestas responsabilidades militares, políticas y sociales. De esa forma, tras ser clasificados, los afectos a Franco eran trasladados a luchar contra sus ex compañeros republicanos. Y los desafectos eran encuadrados en los denominados “Batallones de Trabajadores” para que contribuyesen a la fuerza en la reconstrucción de la patria. O peor aún, castigados a penas de prisión o de muerte, en caso de que fueran hallados culpables de delitos graves.

La monotonía del cautiverio solía ser interrumpida por soflamas que difundían la propaganda social, política y religiosa del régimen. Lo que se perseguía, en definitiva, era doblegarlos por medio de la violencia física y psicológica, y reprogramar sus mentes para su reintegración social.

Los únicos que podían ver medianamente alterado su cautiverio eran los que salían fuera del campo. Eran esclavos que trabajaron en multitud de obras públicas y privadas locales. Orduña, por otro lado, obtuvo un ingreso económico directo de su presencia, gracias a un acuerdo por el que el Ayuntamiento cobró 0,70 céntimos de peseta por prisionero al mes en concepto de arbitrios municipales.

Sello del campo de concentración.

Fotografía de Joseba Egiguren (Archivo Foral de Bizkaia).

Tras varios meses de encarnizados combates y de penosas estancias en otros campos de concentración, los prisioneros ingresaban en Orduña extenuados y muy mal equipados para hacer frente a una nueva etapa caracterizada por los malos tratos, la penuria, el hambre, el frío, la enfermedad y, en algunos casos, los trabajos forzados. Esa situación —admitida incluso en documentos militares— provocó la aparición de las circunstancias precisas para que los cautivos enfermasen y muriesen. Sin embargo, tan solo se registraron 24 fallecimientos en 27 meses.

Realmente cuesta creer que se produjeran tan pocas muertes entre las aproximadamente 50.000 personas internadas en Orduña en esas condiciones extremas, teniendo en cuenta, además, que los inviernos de 1938 y 1939 fueron especialmente duros. Los testigos, por su parte, afirman que las muertes eran muy habituales, sobre todo las producidas como consecuencia del hambre, del frío, de la falta de asistencia médica o de los golpes de los guardianes. Todas esas de las que no hay rastro en los registros.

Finalizado el sufrimiento, los cuerpos de los fallecidos se metían en ataúdes y se enterraban en el cementerio municipal. Tres cuartos de siglo después, sus restos descansan en algún lugar de ese camposanto sin lápida ni inscripción alguna que los recuerde, debajo del hormigón sobre el que se levantaron los nichos de la entrada. Cubiertos por el pesado manto del olvido.

Joseba Egiguren es autor del libro Prisioneros en el Campo de Concentración de Orduña (1937-1939), Ttarttalo (2011)

La opinión de los lectores:

comments powered by Disqus