Artetsu Saria 2005

Artetsu Saria 2005

Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik

Buber Saria 2003

Buber Saria 2003

On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews

Argia Saria 1999

Argia Saria 1999

Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria

Itziar LARRINAGA CUADRA

Tú sabes, amigo Fagoaga, que para componer Amaya invertí diez largos años y que apenas gané con ella para comprarme un chaleco. En cambio, escribí El Caserío, invirtiendo pocos meses, y los derechos de autor que me proporciona me permiten educar convenientemente a mis hijos y pasar dos meses de descanso en este chalet de Donostia. La gloria está bien, pero sin miseria. Y los vascos, hasta los que buscamos —como dicen— la inspiración en las nubes, tenemos gracias a Dios los pies en el suelo.1

Isidoro Fagoaga.

Así se expresaba Jesús Guridi ante su amigo el tenor Isidoro Fagoaga y le explicaba su apuesta por el género de la zarzuela. Para comprender sus palabras hemos de tener en cuenta que, entre otros factores, en el País Vasco de los años veinte del siglo pasado no existía una infraestructura adecuada para la consolidación de un género operístico propio y en lengua vasca. Éste exigía inversiones costosas, en ocasiones poco rentables, que contaban con escaso apoyo institucional. Las dificultades de organización y gestión de las producciones, unidas a los elevados gastos que ocasionaban, y en contraste con los generalmente escasos beneficios que tanto los inversores como los compositores obtenían de ellos, contribuyó a que ambos optaran por géneros más rentables.2

Sin duda, uno de ellos era la zarzuela. Dirigida a un público más amplio, a comienzos del siglo pasado constituía el mejor y el más seguro medio de vida e incluso de hacer dinero para los compositores. Ello propició que las leyes de propiedad intelectual así como la creación de la Sociedad de Autores de España fuera promovida por los propios zarzuelistas.3 No obstante, en 1926, cuando Guridi compuso y estrenó El Caserío, el género no se encontraba en su momento álgido, aunque seguía reportando ganancias importantes.

Sabemos que el compositor recibió la sugerencia de escribir la zarzuela de la mano del hijo del Marqués de Urquijo y que fue presentado por éste a los libretistas Federico Romero y a Guillermo Fernández Shaw. El libro en tres actos y en lengua castellana que estos pergeñaron para la ocasión, lo sedujo: “La obra tiene, en efecto, un sabor regional admirable interpretado por los señores Romero y Fernández Shaw, quienes han escrito un libro magnífico, que no quiero comparar a ningún otro, pero que está muy, pero que muy bien. Sin un libro como el de El Caserío, yo no hubiera dado el paso a la zarzuela”4 —afirma Guridi—.

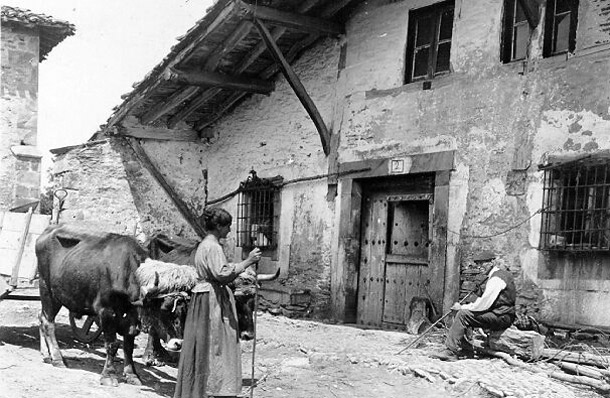

Se trata de una zarzuela de ambiente, tipos y costumbres vascas que gira en torno a un tema característico: la vida en el caserío, con todos los mecanismos de articulación que giran en torno a ella: la familia, concebida como raza, estirpe que no debe extinguirse; las tierras, que no han de dividirse ni repartirse; y, sobre todo, la casa, divinizada y entendida como templo —recordemos a este respecto un fragmento de la romanza de Santi: “Sasibil, mi caserío”: “Sasibil, rincón piadoso / templo y tumba de mi ilusión”—.

Sasibil es un caserío imaginario de Bizkaia cuyo propietario es Santi, que vive con sus dos sobrinos: Ana Mari y José Miguel. Ana Mari ama a su primo José Miguel, pelotari y gran vividor; pero éste la ignora. Santi desea el emparejamiento de ambos y, aconsejado por el párroco, difunde la noticia de que piensa casarse pronto para dar continuidad al caserío. De esta manera, alarma a José Miguel, que espera la herencia de su tío. Ana Mari, convencida de que José Miguel no la ama, se ofrece a su tío como esposa, sacrificando su juventud en aras a la pervivencia del caserío. Santi la acepta y José Miguel, al conocer la noticia, preso de los celos —se ha dado cuenta de que está enamorado de Ana Mari—, decide marcharse de Sasibil. En el tercer acto, regresa a buscar a su prima, dejando atrás su mala vida. Y Santi, que finalmente no se casa con su sobrina, asegura con la unión de José Miguel y Ana Mari la continuidad del caserío. A la trama centrada en torno al problema de la herencia, se suman la tópica historia de amor y los números cómicos comunes en toda zarzuela.

El Caserío es una zarzuela de ambiente, tipos y costumbres vascas que gira en torno a un tema característico: la vida en el caserío.

Si bien hoy en día tiende a verse el argumento como “simplón” y la trama como “endeble”5, lo cierto es que en la época, el libreto recibió críticas tan entusiastas como esta publicada en el diario madrileño La Libertad: “El Caserío es la mejor zarzuela española escrita y compuesta que se ha hecho desde hace más de veinte años. Fijarse bien que hablo de zarzuela española. Si El Caserío no tuviera música, hubiese sido igual, saboreándolo el público con el mismo deleite. Romero y Fernández-Shaw, con extrema picardía, sabiendo el terreno que pisaban, han buscado las mejores situaciones musicales con una naturalidad y una sencillez que constituyen el mejor acierto de esta comedia lírica.6 Del mismo modo, el diario El Liberal de Madrid recogía que el libro de El Caserío no era solamente “la mejor” de cuantas había producido la “feliz colaboración” entre los libretistas, sino “el mejor libro de zarzuela que hemos aplaudido en los escenarios madrileños en los últimos años (...) Un acierto rotundo”.7

La crítica vasca acogió también satisfactoriamente el libro de El Caserío. No obstante, La Voz de Guipúzcoa reprochaba el hecho de que Romero y Fernández Shaw, tratando de recoger el castellano de los vascos, retorcieran el lenguaje e introdujeran sistemáticamente expresiones antigramaticales, dando a entender que los vascos se dedican a practicar un particular “deporte con el léxico”: se concibe que “un giro lingüístico “es tanto o más vascongado cuanto más disparatadamente se agrupen las palabras [...] No vamos a sostener la tesis de que los vascos hablan un castellano cervantino, pero de esto a hacernos creer que se complacen en atacar la sintaxis sistemáticamente y sin razón alguna hay un abismo”.8

Por lo que respecta a la música, cabe poner de relieve, en primer lugar, que Guridi comparte la convicción de que la zarzuela debía sustentarse en el canto popular: “Hay un camino a seguir —señala—. Un camino del que no nos debemos apartar. El único, a mi juicio, que tiene garantías de eficacia: el folklore. En los cantos populares españoles está el venero inagotable de melodías con el que se ha de enriquecer el género lírico. Hay pocos países que posean un tesoro de cantos populares como el de España. Tengo el convencimiento de que el género lírico español no tiene otro camino, y creo que hay que predicar con el ejemplo”. De este modo —continúa el compositor—, en El Caserío, obra de sabor regional, me he inspirado en el folklore de mi país para componer una partitura en la que he procurado dar la mayor sencillez de expresión a fin de llegar al público”.9

Guridi pone de relieve que El Caserío contiene “cantos populares casi íntegros, retazos de otros y melodías originales moldeadas en fórmulas populares”.10 Observamos que enumera las tres principales vías de tratamiento del folklore: 1) La cita directa —es el caso, por ejemplo, del canto tradicional “Pello Joshepe”, que inaugura, tras el preludio, el segundo acto. Se trata de un coro de mozos que cantan alegres en la plaza—; 2) La elaboración —pongamos por caso el popurrí de “retazos” de cantos populares elaborados en el preludio del segundo acto—; 3) La adopción de giros melódicos, rítmicos... tradicionales para la creación de fragmentos originales —tomemos como ejemplo el empleo del metro del zortziko y de los giros melódicos característicos del mismo en la romanza “Sasibil, mi caserío”, cantada por Santi en el primer y en el último acto y que otorga unidad y circularidad a la estructura de la zarzuela. Otro ejemplo lo constituye el cuarteto “Con el trébole, trébole, trébole...” del primer acto, que incluye giros propiamente extraídos del canto popular. Asimismo, lo hace el zortziko del dúo Los bertsolaris del segundo acto, que además introduce las características “pullas” en verso. Concretamente, la medida de los versos de este dúo responde a la estructura que se conoce como zortziko txikia—.

La crítica del momento elogió el tratamiento del folklore vasco por parte de Guridi en El Caserío. Joaquín Turina, en El Debate de Madrid, puso de relieve que “en El Caserío vibra el alma vasca, sin petulancia, sin estridencias, con una técnica perfecta, pero tan suavemente empleada y tan sin complicaciones inútiles, que no se la ve”.11 Del mismo modo, José María Salaverría, colaborador, entre otros diarios, de ABC y La Voz de Guipúzcoa, subrayaba en su ensayo “El tamboril en la Zarzuela” la profunda impresión que le causaba El Caserío, en tanto en cuanto que se trata de una zarzuela que plasma fielmente la esencia de la raza vasca, “esbelta y flexible, grande de cuerpo y fina al mismo tiempo, raza orgullosa de su raza, en cuanto es elegancia, fuerza y agilidad.12 Por su parte, el jaimista Esteban de Bilbao, presidente de la Diputación vizcaína, señalaba en uno de sus discursos que el compositor había recogido “en su preciosa partitura el alma entera del País Vasco, con su dulce inspiración, su tierno sentimiento y el espíritu entero de aquella tierra gigante en sus montañas, profunda en sus valles, indómita en sus acantilados, pero hermosa y plasmada en el caserío vasco, que es un templo al trabajo y un himno a la libertad, trabajo y libertad que son los dos grandes amores de aquella raza. Todo eso es lo que Guridi ha llevado a la música.13

La crítica del momento elogió el tratamiento del folklore vasco por parte de Guridi en El Caserío.

Vemos, por tanto, que la música de El Caserío es recibida como expresión del alma, la raza y la tierra vasca en el contexto político de la dictadura de Primo de Rivera. Ello no conllevaba, al menos para los arriba citados, connotaciones secesionistas. Más bien al contrario, para ellos representaba el resurgir del teatro lírico nacional español, a través de la exaltación regional. El propio Esteban de Bilbao subrayaba que “la musa de Guridi, no por haber nacido en el Norte deja de ser profundamente española; el arte lírico nacional es uno solo, pero lleno, como lo está la misma nación, de riquísimas modalidades regionales (...) Guridi ha sabido hacer una obra artística y patriótica”.14 Igualmente, en el diario La Libertad de Madrid se proclamaba que gracias a El Caserío “ya hay un teatro lírico nacional (...) En este año de gracia para la zarzuela española, hemos tenido la buena suerte de conocer una obra que nos libra en mucho tiempo de la preocupación de creer que se había agotado para siempre nuestro género lírico. El Caserío ha hecho este milagro. Tenemos una zarzuela española con todas las supremas virtudes del género; una zarzuela con música española”.15

Llegados a este punto, es preciso poner de relieve también ciertos tópicos de la moda zarzuelística del momento que se observan en El Caserío, tales como: el dueto cómico de Inosensia y Txomin —en el tercer acto de la zarzuela: “Cuando hay algo que haser [sic]”; acentos veristas —que se advierten, sobre todo, en el número final: “Sasibil, mi caserío”; y números quizás más convencionales —como la romanza de José Miguel “Yo no sé qué veo en Ana Mari”—. Asimismo, en la obra pueden hallarse elementos de la opereta centroeuropea —Ramón Sobrino ha señalado que la segunda parte del dúo entre José Miguel y Ana Mari del primer acto, “Buenos días”, se acerca al estilo de la opereta centroeuropea por su lirismo, y fundamentalmente, por un rasgo de estilo: las líneas melódicas en movimiento paralelo o al unísono; y elementos de la tradición orfeonística vasca —tal es el caso de los coros que inauguran el primer acto de la obra tras el breve preludio: “Cuando sale el sol” y “Nochesita de estrellas”.16

José María Junyent recogía en El Correo Catalán que en la obra se advertían, además, parentescos entre algunos momentos de la obra y el lied alemán o la balada escandinava: “Aunque empapadas de fresco aroma popular, la finura y la delicadeza, parecen algo privativo de las canciones vascas. Su parentesco, su clima estético, hermanado del lirismo nórdico, las aproxima muchas veces al lied alemán, o a la balada escandinava, a su blanda ternura, su nostalgia, su melancolía, que en la música ennoblecen, indefectiblemente todo cuanto tocan”. Sostenía que la obra “se acerca a la ópera y recuerda en algunos momentos la estructura de los dramas líricos de Leoncaballo, Giordano y Mascagni”. Afirmaba que El Caserío se apartaba de la “vulgaridad” y de la “populachería” tan peligrosas en el género de la zarzuela: “La mejor inspiración campea a lo largo de su partitura, oponiendo un veto de natural e insobornable buen gusto a la vulgaridad y a la ramplonería, que son los peores enemigos de la música zarzuelera”.17

El Caserío, recorrió, desde su estreno en Madrid el 11 de Noviembre de 1926, ciudades como Valladolid (1926), Zaragoza (1926), Vitoria (1927), San Sebastián (1927), Barcelona (1927) y Buenos Aires (1927), por citar las representaciones más inmediatas. Se trata de una obra que ha pasado a formar parte del repertorio y que eclipsa en éxito a las posteriores zarzuelas compuestas por el autor, a las que abre paso: La meiga (1928), de ambiente gallego y realizada en colaboración con los mismos libretistas de El Caserío; La Cautiva (1931), con libro de Anselmo Cuadrado y Luis Fernández; Mandolinata (1934), con texto de Cuyás de la Vega y que sitúa la acción en un principado italiano imaginario del siglo XVI; Mari-Eli (1936), ambientada en la zona marítima y pesquera vasca, con libro de Carlos Arniches y Eloy Garay; La bengala (1938), con los libretistas José Huecas y Luis Tejedor; Déjame soñar (1943), sainete lírico en dos actos con libro de José Huecas y Luis Tejedor; Peñamariana (1944), de nuevo con los libretistas Federico Romero y Fernández Shaw; Acuarelas vascas (1948), estampas líricas sobre motivos populares en dos actos con texto de José Luis Álvarez y Julián Echevarría; La condesa de la aguja y el dedal (1950), con libro de José María Arozamena Berasategui y Adolfo Torrado Estrada; y Un sombrero de Paja en Italia (1953), comedia en dos jornadas con libro de Eugene Labich y Marc Michel, adaptado del francés al castellano por Luis Fernando de Igoa. No cabe duda de que, tras el éxito de El Caserío, Guridi apuesta por géneros escénicos más populares y rentables, en lengua castellana, dejando atrás sus esfuerzos y logros en la ímproba tarea de consolidación de una ópera nacional en lengua vasca.

1 FAGOAGA, Isidoro (s.d.). [Conferencia]. En: “Racconto periodístico de una obra maestra”. En: GURIDI, Jesús. El Caserío. Madrid: Compañía del gramófono Odeón, 1969.

2 Véase LARRINAGA, Itziar (2000). “La creación de opera en el País Vasco en los años sesenta: Zigor!, hito de una época”. En: Euskonews, nº 76.

3 MARCO, Tomás (1989). Historia de la Musica española 6. El siglo XX. Madrid: Alianza; p. 115.

4 SOLZONA, Claudio. (c. 1927). [Entrevista a Jesús Guridi]. En: El Día Gráfico, Barcelona. En: “Racconto periodístico...”. Ob. cit.

5 MARCO, Tomás. Ob. cit. y SOBRINO, Ramón (1998). “El Caserío”. En: Programa del V Festival de Teatro Lírico Español de Asturias. Oviedo: Ayuntamiento, Caja de Asturias y OSPA.

6 DE LA VILLA, Antonio (12-11-1926). “El Caserío, de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw con música de Jesús Guridi”. En: La Libertad, Madrid, año VIII, nº 2072; p. 5.

7 LARIOS DE MEDRANO, J. (c. 1926). [Crítica]. En: El Liberal, Madrid. En: “Racconto periodístico...”. Ob. Cit.

8 ORFEO [CASARES, David]. (c. 1927). [Crítica]. En: La Voz de Guipúzcoa. En: AROZAMENA, José Mª. (1967). Jesús Guridi: inventario de su vida y de su música. Madrid: Editora Nacional; pp. 233-234.

9 SOLZONA, Claudio. [Entrevista a Jesús Guridi]. En: El Día Gráfico, Barcelona. En: “Racconto periodístico...”. Ob. Cit.

10 TURINA, Joaquín (c. 1926). [Entrevista a Jesús Guridi]. En: El Debate, Madrid. En: “Racconto periodístico...”. Ob. Cit.

11TURINA, Joaquín (c. 1926). [Crítica]. En: El Debate, Madrid. En: AROZAMENA José Mª. Ob. cit; pp. 229-230.

12SALAVERRIA, José Mª (s. d.). “La zarzuela y el tamboril”. En: “Racconto periodístico...”, Ob. Cit.

13BILBAO, Esteban (1926). [Discurso]. En: AROZAMENA, José Mª. Ob. cit; pp. 231-232.

14Ibidem.

15DE LA VILLA, Antonio (12-11-1926). Ob. cit.

16SOBRINO, Ramón. “El Caserío”. Ob. cit.

17JUNYENT, José Mª (c. 1927). [Crítica]. En: El Correo Catalán, Barcelona. En: “Racconto periodístico...” Ob. cit.

La opinión de los lectores:

comments powered by Disqus